Ключевой фигурой третьего Московского процесса стал Генрих Ягода. Согласно показаниям его секретаря Буланова, Ягода, бывший фармацевт, имел особый шкаф ядов, откуда по мере надобности извлекал драгоценные флаконы, и передавал их своим агентам, вместе с соответствующими инструкциями.

Владимир Фромер

Тетрадь в клеенчатой обложке

Горький мучительно умирал на подаренной ему Сталиным даче в Горках. Агония длилась несколько дней. Утром 18 июня приехали Сталин, Ворошилов и Молотов. Сталин вошел хозяйской походкой. Задержался в столовой. Здесь было многолюдно. Ему это не понравилось. Раздраженно спросил Крючкова: «Зачем столько народу? Кто за это отвечает? Вы хоть знаете, что мы можем с вами сделать?» И совсем разозлился, увидев постную физиономию шефа НКВД Генриха Ягоды: «А этот зачем здесь болтается? Убрать!»

Наведя порядок, зашел в спальню. Горький лежал с закрытыми глазами. Хрипел, натужно дышал. Лицо, уши и кисти его рук уже посинели. Сталин молча смотрел на него темными глазами. Вдруг произошло неожиданное. Горький очнулся и узнал посетителя. Даже попытался приподнять голову с подушки. Сталин жестом остановил его. Сказал: «Что это вы болеть надумали, Алексей Максимович. Поправляйтесь скорее. А быть может в доме найдется вино, — мы бы выпили за ваше здоровье по стаканчику».

Горький с трудом произнес: «Спасибо, Иосиф Виссарионович». Принесли вино. Все выпили и даже Горький пригубил рюмку. Уходя, уже в дверях, Сталин помахал Горькому рукой.

Ночью разразилась гроза. Деревья в саду раскачивались и глухо шумели.

Утром, когда гроза закончилась и наступила рассветная тишина, Горький умер.

Вскрытие произвели тут же на месте, у еще теплой кровати, прямо на столе.

Опытные врачи действовали быстро — никаких эмоций.

Знаменитый пациент стал для них просто трупом. Вскрыли тело. Помыли внутренности. Зашили разрез простой бечевкой. Мозг положили в ведро. Крючков лично отнес его в машину и отвез в Институт мозга.

В медицинском заключении говорилось, что смерть Горького наступила в результате паралича сердца и дыхания. Иными словами, пациент умер, оттого что умер.

Этот документ подписали такие медицинские светила как профессора Ланг, Левин, Плетнев, Кончаловский и Сперанский. Сомневаться в их компетентности не было никаких оснований.

Горького лечили семнадцать лучших врачей страны, но «под секиру фараона» попали лишь двое: Левин и Плетнев.

Правда, на скамье подсудимых оказался еще один врач И.Н. Казаков, но его роль на процессе свелась к тому, чтобы помочь прокурору Вышинскому разоблачить подлинных убийц писателя: профессоров Левина и Плетнева.

Почему главными обвиняемыми стали именно они? Не судили же профессора Георгия Ланга, под тщательным врачебным наблюдением которого много лет находился Горький. Кстати, имена Ланга и Левина стоят в газете «Правда» от 6 июня 1936 года под первым сообщением о его болезни. Не был принесен в жертву молоху и Сперанский, знаменитый ученый-патофизиолог, в то время как не менее известные профессора Плетнев и Левин попали в его медленные челюсти.

Плетнев Дмитрий Дмитриевич: происходил из старинного дворянского рода. По праву считался классиком советской кардиологии. С 1932 года возглавлял Институт функциональной диагностики и экспериментальной медицины. Был не только превосходным врачом, но и видным ученым. Его труды по инфекционным болезням не утратили своего значения и сегодня. Занимал пост председателя Московского общества терапевтов, был главным редактором журнала «Клиническая медицина». В круг его пациентов входили многие крупные сановники Кремля. Некоторые из них обязаны ему жизнью. Кроме того, он выступал с блестящими лекциями на научных съездах и симпозиумах не только в России, но и за рубежом. Казалось, что кому-кому, а Плетневу уж точно нечего бояться.

Левин Лев Григорьевич: выдающийся врач-терапевт. Профессор. Главный консультант лечебно-санитарного управления Кремля. На протяжении многих лет был лечащим врачом Ленина, Дзержинского, Молотова и других видных деятелей партии и правительства. Правнуком профессора Левина был Владимир Высоцкий.

В том, что сталинская секира обрушилась именно на них, был свой резон.

В ночь на 9 ноября 1932 года застрелилась жена Сталина Надежда Сергеевна Аллилуева. Но как сообщить народу такое? В Кремле быстро cварганили версию о том, что Аллилуева внезапно скончалась от острого приступа аппендицита. Фальшивое медицинское заключение о ее смерти предложили подписать трем авторитетным медикам: Анне Каннель — главному врачу Кремлевской больницы и профессорам Левину и Плетневу. Все трое отказались по этическим соображениям.

Но для Сталина этики вообще не существовало. Он, придерживавшийся постулата «кто не со мной, тот против меня», никогда ничего не забывал и не прощал. «Месть, — сказал он как-то, — это блюдо, которое следует подавать в холодном виде.

Трое строптивцев были обречены, хотя этого и не знали.

А Сталин просто выжидал. К чему спешить, если намеченные жертвы никуда не денутся. Ждать он умел как никто.

Анна Юлиановна Каннель умерла перед самым началом Большого террора, что, по-видимому, избавило ее от страданий.

Расправиться с Плетневым было непросто. Вначале следовало запятнать его доброе имя, дискредитировать в глазах советской и западной общественности. Иными словами, пришить ему такое преступление, которое во все времена считалось самым позорным.

Йозеф Геббельс говорил: «Ложь должна быть примитивной — тогда люди непременно в нее поверят». К этому можно добавить, что она должна быть также нелогичной и неправдоподобной, — тогда вера в нее будет особенно крепкой.

И вот в газете «Правда» от 8 июня 1937 года публикуется анонимная статья под броским названием: «Профессор — насильник, садист». Некое бойкое перо подробно описало «зверское насилие», совершенное профессором Плетневым над «пациенткой Б.». Эта Б. была внештатным корреспондентом какой-то провинциальной газетенки, и, как потом выяснилось, штатным агентом НКВД.

В письме, опубликованном в «Правде», есть пассажи, свидетельствующие о том, что у этой дамочки явно «крыша поехала». Ну вот, например: «Будьте прокляты, подлый преступник, наградивший меня неизлечимой болезнью, обезобразивший мое тело, искусавший мою грудь».

Это ж надо придумать такое. К пожилому профессору, всемирно известному ученому, приходит на прием пациентка, а он, подобно Джеку Николсону, превращавшемуся в волка-оборотня в знаменитом фильме, с похотливым ревом набрасывается на беззащитную жертву и кусает её грудь.

Статья в «Правде» была сигналом. Началась травля заболевшего нервным расстройством от этого кафкианского ужаса человека.

Профессор Раппопорт, в будущем «убийца в белом халате», к которому эта самая Б. явилась однажды на прием, так ее описал: «Внешность Б. отнюдь не вызывала никаких сексуальных эмоций и даже не ассоциировалась с такой возможностью. Это была женщина лет сорока, с удивительно непривлекательной и неопрятной внешностью, с космами плохо причесанных волос и пухлым смуглым лицом с толстыми губами. Один вид этой женщины вызывал желание поскорее освободиться от ее присутствия. И вдруг оказалось, что она и есть та самая гражданка Б. — «девственная жертва» похоти профессора П., «насильника и садиста». Узнав об этом, я сказал, что кусать ее можно было только в целях самозащиты, когда другие средства самообороны от нее были исчерпаны или недоступны».

Профессор Плетнев был арестован, и предстал перед судом как насильник и садист. Он и его друзья ждали самого худшего, но приговор оказался на удивление мягким: два года тюрьмы условно.

Все были поражены гуманностью советского правосудия, но хождение профессора Плетнева по мукам только начиналось.

Спустя год Плетнев вновь был арестован по более страшному обвинению. Он, оказывается, вместе с профессором Левиным и доктором Казаковым был повинен в «…сознательном ускорении смерти В.Р. Менжинского, В.В. Куйбышева, Максима Горького и его сына».

Странным, на первый взгляд, кажется то, что даже упоминания о недавнем деле «профессора-садиста», искусавшего грудь своей пациентки, в обвинительном заключении не было. Б. выполнила свою задачу и никого больше не интересовала. В глазах обывателя ученый уже был дискредитирован и ассоциировался с образом «врага народа, способного на любые аморальные поступки, замешанные на животных инстинктах и грязной фантазии»…

Третий Московский процесс

Третий и последний из открытых Московских процессов по делу так называемого «антисоветского правотроцкистского блока проходил с 2 по 13 марта 1938 года, в самый разгар Большого террора.

Главными обвиняемыми были видные в прошлом деятели партии и правительства: член политбюро Николай Бухарин, которого Ленин назвал в своем завещании «любимцем партии», глава советского правительства Алексей Рыков, бывшие троцкисты Николай Крестинский и Христиан Раковский и другие. Всего 21 человек.

Перед судом предстал также нарком внутренних дел Генрих Ягода. Он, как и остальные подсудимые, обвинялся в таких преступлениях как измена родине, шпионаж, диверсии, вредительство, террор, подрыв военной мощи СССР и т. д.

Ягоде предъявили также обвинение в организации убийства Максима Горького и его сына.

Как пособники бывшего шефа НКВД, на скамье подсудимых оказались Крючков — секретарь Горького и агент ГПУ, а также лечившие Горького врачи Левин, Плетнев и Казаков.

Вначале Сталин хотел выделить первое в СССР «дело врачей» в отдельный процесс, но решил не устраивать больше таких рискованных спектаклей. Реалии жизни подтвердили его опасения.

На третьем Московском процессе взбунтовался Раковский, отказался от части своих признаний Николай Бухарин, дерзил Вышинскому Ягода, да и другие подсудимые не всегда говорили то, что им было приказано.

В дальнейшем «врагов народа» судили конвейером. Без забирающих много времени формальностей.

Согласно мифу, до мельчайших деталей продуманному Сталиным и осуществленному на практике Ежовым, Ягода вызывал врачей в свой кабинет, и, путем шантажа и угроз, заставлял их неправильным лечением сводить в могилу своих именитых пациентов.

Резонный вопрос: почему врачи согласились нарушить клятву Гиппократа и стать преступниками? Ведь ничто не мешало им рассказать о чудовищных замыслах Ягоды своим влиятельным пациентам. Плетнев, лечащий врач Молотова, мог обратиться прямо к нему, а Левин, работавший в Кремле, даже к самому Сталину. То, что они этого не сделали, — лучшее доказательство их невиновности. Эти врачи с безупречной репутацией до ареста и помыслить не могли, что их обвинят в неправильном лечении.

Прокурор Вышинский, как ни витийствовал, не сумел предъявить суду ни одного доказательства их вины. Тем не менее деморализованные и морально сломленные в ходе предварительного следствия врачи даже не пытались опровергнуть хитросплетения Вышинского, и признали, хоть и с оговорками, свою вину. Еще бы! Ведь им была обещана жизнь за «хорошее поведение» на процессе. Из трех «врачей-вредителей» жизнь была сохранена только Плетневу. Лишь ему удалось избежать расстрела в тот год. Но Сталин не забыл о нем.

Профессор Плетнев, осужденный на 25 лет, был расстрелян 11 сентября 1941 года вместе с другими политзаключенными в Медведевском лесу под Орлом, накануне вступления в город бронетанковых частей вермахта.

Общеизвестно, что Сталин не любил врачей. Если Ленин не доверял врачам-большевикам, предпочитая лечиться у швейцарских профессоров, то Сталин вообще их на дух не выносил. Всю жизнь им не доверял, поскольку боялся, что его залечат до смерти. От простуды спасался народным средством. Выпивал чай с коньяком, ложился под бурку и потел.

Врачи — и это самая неприятная сторона медицинской профессии — с годами вынуждены сообщать каждому человеку о его здоровье все менее утешительные вести. Вот за это Сталин их особенно ненавидел.

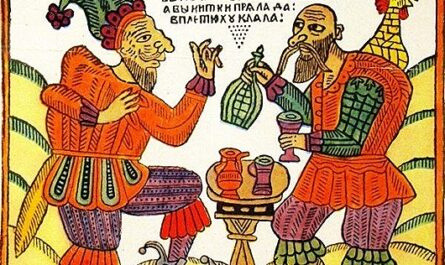

Генрих Ягода

Ключевой фигурой третьего Московского процесса стал Генрих Ягода. Согласно показаниям его секретаря Буланова, Ягода, бывший фармацевт, имел особый шкаф ядов, откуда по мере надобности извлекал драгоценные флаконы, и передавал их своим агентам, вместе с соответствующими инструкциями.

Бывший шеф НКВД, понимавший на что обречен, сохранял хладнокровие в ходе всего процесса. Иногда даже вступал в резкую полемику с прокурором Вышинским. На обвинение в шпионаже ответил:

— Нет, в этом я не признаю себя виновным. Если бы я был шпионом, то, уверяю вас, что десятки государств вынуждены были бы распустить свои разведки.

Примечателен также следующий диалог:

Вышинский: Скажите, предатель и изменник Ягода, неужели во всей вашей гнусной и предательской деятельности вы не испытывали никогда ни малейшего сожаления, ни малейшего раскаяния? И сейчас, когда вы отвечаете, наконец, перед пролетарским судом за все ваши подлые преступления, вы не имеете ни малейшего сожаления о содеянном вами?

Ягода: Да, сожалею, очень сожалею.

Вышинский: Внимание, товарищи судьи. Предатель и изменник Ягода сожалеет. О чем вы сожалеете, шпион и преступник Ягода?

Ягода: Очень сожалею… Очень сожалею, что, когда я мог это сделать, я вас всех не расстрелял.

Из допросов Ягоды следует, что убийство Горького он организовал по приказу Троцкого, а убийство сына Горького Максима — по личной инициативе. Ягода утверждал, что решил устранить Максима из-за своей страсти к его жене Тимоше, в интимной связи с которой состоял. О трагической судьбе Тимоши следует рассказать оcобо.

Тимоша

Надежда Алексеевна Пешкова (урожденная Введенская, по прозвищу «Тимоша»), невестка Максима Горького, — жена его сына Максима Пешкова, считалась первой красавицей Москвы, что не было преувеличением. Брови вразлет. Чувственные губы. Стремительная походка. Изящество каждого движения. Большие серые глаза с золотистыми и изумрудными точками вокруг зрачков. Тонкие смуглые руки. Но самое главное, — сияющая жизнерадостность, очаровывавшая каждого, кто к ней приближался. Пока был жив Горький, ей многие завидовали. После его смерти ее жизнь превратилась в сущий кошмар.

Анна Ахматова как-то сказала: «Наше время даст изобилие заголовков для будущих трагедий. Я так и вижу одно женское имя аршинными буквами на афише». И вывела пальцем в воздухе: «Тимоша».

Откуда появилось это прозвище? Совсем еще юная Надя однажды появилась в гостиной горьковской дачи на Капри в шляпке, из-под которой выбивались короткие завитки ее черных волос. Горький пришел восторг. Сказал восхищенно: «Тимошка, как есть Тимошка!». Так в царской России называли кучеров. С легкой руки Горького Надю и стали называть Тимошей. Ей не нужно было прилагать никаких усилий, чтобы нравиться мужчинам. Среди поклонников Тимоши были люди весьма знаменитые и влиятельные.

Сын Горького Максим был ее вторым мужем. От первого она сбежала в брачную ночь. Выскочила в ночной рубашке в окно, поняв, что он ей физически неприятен. Было ей тогда 17 лет. Почти сразу же в ее жизни появился Максим Пешков, с которым она училась в одной гимназии и каталась на коньках на Патриарших прудах. Вместе они уехали к Горькому на Капри, а по дороге поженились в Берлине.

Характер у Тимоши был мягкий, отзывчивый, но способный и на решительные поступки. А вот ее муж Максим был человеком слабовольным и даже инфантильным, к тому же невероятно безответственным.

В тридцать лет он походил по интеллекту на тринадцатилетнего подростка. Опекавшим Горького чекистам было совсем нетрудно обработать Максима и сделать посредником между советскими властями и отцом. Ягода обещал подарить ему самый лучший автомобиль, вот он и торопил отца с возвращением на родину. К людям Максим Пешков был равнодушен, зато обожал машины и всякие механизмы.

В 1932 году Горький окончательно вернулся на родину. Последующая трагедия его самого и его семьи превзошла самые мрачные опасения. Первым вестником грядущих бед стала смерть любимого сына, скончавшегося в мае 1934 года от воспаления легких… Смерть настолько нелепая и неожиданная, что многим показалась подозрительной. Молодой человек в расцвете жизненных сил вдруг умирает от болезни, которую тогда уже умели прекрасно лечить. Что же произошло?

Наиболее правдоподобной выглядит версия Марфы Максимовны — дочери Тимоши. По ее словам, Максима всюду сопровождал Петр Крючков, личный секретарь Горького, приставленный к нему ГПУ, доносивший своим хозяевам о каждом его шаге. Весной 1934 года Максим и Крючков возвращались с дачи Ягоды, где хозяин потчевал их изысканными блюдами и французским коньяком. Внезапно Максим почувствовал себя плохо. Обычно он сам любил находиться за рулем. Бредил машинами. А тут не смог вести, сидел сзади и тяжело дышал. Сказал вдруг: « В чертову компанию попал. Никак не могу вылезти». Пьян не был.

Приехали на дачу в «Горки-10». Крючков пошел в свой отдельный флигель. Сказал Максиму: «Тебе нужно поспать». Максим ответил: «Посижу немного на улице». Сел на скамейку и уснул в одной рубашке. А было еще холодно. Еще даже не весь снег растаял. Результат — крупозное воспаление легких. Лечили странно, — давали одну касторку, когда у него была температура под сорок. Его тошнило и рвало какой-то слизью. Отравил ли его Ягода? Не исключено…

Как бы то ни было, Тимоша стала вдовой в 33 года с двумя девочками на руках. Но подлинный кошмар начался два года спустя, когда умер Горький. Несчастья стали преследовать ее вскоре после того, как к ней посватался овдовевший после самоубийства Надежды Аллилуевой Сталин. Он, видимо, счел знаком свыше то, что Тимошу тоже зовут Надя. Решил, что судьба хочет вернуть ему то, что забрала.

В это трудно поверить, но Тимоша ответила всесильному диктатору решительным отказом. Не испугалась гнева вождя. А может, не осознала всех последствий такого шага. Сталин воспринял данный ему от ворот поворот внешне спокойно. Но он никогда ничего не забывал, и его чисто восточная месть Тимоше растянулась на годы.

Вспоминает Марфа Максимовна: «У мамы страшная судьба. После смерти дедушки она стала собирать материалы и организовывать его музей. Ей помогал литературовед Иван Капитонович Луполл, замечательный человек. Он ухаживал за мамой два года. Стал первым директором горьковского музея. В конце второго года они вместе уехали в Тбилиси на юбилей Руставели. Всем было ясно, что они поженятся. Однако из Грузии мама вернулась одна. Ивана Капитоновича арестовали. Известно, что он сидел в смоленской тюрьме в одной камере с Вавиловым. Его дальнейшая судьба неизвестна.

С тех пор вокруг мамы образовалась «мертвая зона». Любой мужчина, который приближался к ней, был обречен. Саму ее при этом не трогали».

Второй жертвой стал архитектор Мирон Мержанов, — веселый жизнерадостный человек, с которым девочки очень подружились. Однажды ночью пришли и за ним.

— Надя, не верь ничему плохому обо мне, — успел сказать он, когда его уводили. — Я ни в чем не виноват.

Тимоша заплакала:

— Знаю. Это я всем приношу несчастье. Мне нельзя никого в дом приводить. Я роковая женщина.

Были и другие, осмеливавшиеся ухаживать за Тимошей. Все сгинули…

Так и прожила она в одиночестве до самой смерти в доме на Малой Никитской, где ей выделили три комнаты. Умерла Тимоша в 1971 году во сне, от сердечного приступа, в возрасте 69 лет.

Последний акт драмы

Еще в двадцатые годы Горький был объявлен основоположником советской литературы и отцом социалистического реализма. И то, и другое пропагандистская ложь. За все годы своей жизни в СССР Горький не создал ни одного произведения о «лучезарной» советской действительности.

В 1930 году он писал В.Вересаеву:

«Романа из современной жизни я не пишу, а затеял роман от 80-х годов до 1918 года. Кажется, это будет нечто подобное хронике, а не роман. Очень хочется мне научиться писать хорошо. Огорчаюсь».

И в дальнейшем он описывал в своих повестях и рассказах советского периода только жизнь в дореволюционной России.

Горький хоть и говорил что-то о социалистическом реализме, но придавал ему совершенно иной смысл, чем партийные бонзы. Произведения таких зубров социалистического реализма как Фадеев, Гладков, Панферов ему явно не нравились. Хвалил же он произведения Тынянова, Олеши, Федина, Слонимского, Бабеля, которые уж никак в рамки соцреализма не вписывались. Плакал от восторга, читая рассказы своего врага Бунина, и призывал пролетарских писателей учиться мастерству у этой «белогвардейской сволочи».

Образцом соцреализма официальные критики обычно называют повесть Горького «Мать», написанную еще в 1906 году. Но сам Горький в 1933 году говорил другу своей молодости В. А. Десницкому: «Мать» книга действительно плохая, написанная в состоянии запальчивости и раздражения».

В своей страшной судьбе Горький повинен сам. Он сам позволил чуждым его артистической натуре силам вмешаться не только в его жизнь, но даже в его смерть. Но умер он мужественно, как застегнутый на все пуговицы капитан на мостике тонущего корабля.

Сталину, великому фальсификатору истории, было важно представить Горького жертвой убийц из троцкистско-зиновьевского блока не только для возбуждения народного гнева против оппозиционеров, но и для укрепления собственного престижа. Поэтому все обвиняемые на третьем Московском процессе говорили о Горьком не только как о близком друге Сталина, но и как о горячем стороннике сталинской политики. Так ковалась легенда о нерушимой дружбе «великого революционера» и «великого гуманиста»

Задолго до смерти Горького Сталин пытался привлечь его на свою сторону, сделать своим союзником. Слухи о неподкупности Горького его не смущали. Он был убежден, что человеческой неподкупности не бывает. Просто у каждого своя цена.

В 1928 году советский пропагандистский аппарат начал всесоюзную кампанию за возвращение Горького в СССР. Советские писатели и инженеры, крестьяне и рабочие, и даже юные пионеры засыпали Горького письмами, в которых спрашивали любимого писателя почему он предпочитает жить в фашистской Италии, а не в СССР, среди русского народа, который его так любит.

И Горький вернулся в Москву. Вначале все шло замечательно. Сталин задействовал программу задабривания нужного ему человека. В его полное распоряжение были предоставлены две виллы, — одна в Горках, вторая в Крыму. Снабжение писателя всем необходимым было поручено специальному отделу НКВД, которое отвечал также за обеспечение Сталина и членов политбюро. Малейшие желания Горького угадывались на лету и тут же исполнялись. Для поездок в Крым и за границу Горькому был выделен специально оборудованный вагон. Вокруг его вилл посадили его любимые цветы. Особые папиросы, которые он курил, заказывались для него в Египте. Любая интересовавшая его книга доставлялась ему по первому требованию из любой страны.

Поздравить Горького с возвращением на родину явились все члены политбюро во главе со Сталиным. Был накрыт праздничный стол. Сталин поднял бокал и все выпили за здоровье классика. Повернувшись к Горькому, Сталин произнес:

— А у нас для вас сюрприз, Алексей Максимович. Мы тут с товарищами подумали, и решили переименовать Нижний Новгород в Горький.

— Как-то неловко, — смутился Горький. — Нескромно что ли. Я ведь еще жив.

— Но если уж очень неловко, то эту несуразицу мы исправим, — пошутил Сталин.

Горький поежился. Сталин рассмеялся и сказал назидательно:

— Горький в Советском Союзе только один.

Сталину не терпелось, чтобы Горький возвеличил его имя. Он продолжал осыпать его царскими подарками, но — тщетно.

Горький, успевший понять, что представляет собой этот грузин, понимал, что написать апологию он не в силах, а ничего иного от него не ждали. Отношения между Горьким и Сталиным стали натянутыми.

В конце лета 1934 года Горький запросил заграничный паспорт, намереваясь провести будущую зиму, как и предыдущие, в Италии. И получил отказ. Врачи, выполняя сталинские инструкции, решили, что для здоровья Горького будет полезней, если он проведет грядущую зиму не в Италии, а в Крыму. Горький понял, что ему уже не вырваться из сталинской золотой клетки.

Летом 1935 года он, ссылаясь на состояние своего здоровья, вновь попросил отпустить его в Италию. Сталин вновь отказал, аргументируя это тем, что климат в Крыму не хуже, чем в Италии.

Через год Горький умер.

Немедленно по распоряжению Сталина были созданы специальные комиссии, которым приказали в течение кратчайшего срока разобрать весь горьковский архив. В московский особняк на Поварской улице направили комиссию из нескольких литераторов под председательством редактора основанного Горьким журнала «Наши достижения» Василия Тихоновича Бобышева. Рукописей было много. Работали всю ночь. О том, что произошло дальше, рассказывает Глеб Глинка, молодой поэт и прозаик, входивший в свое время в литобъединение «Перевал»:

« …уже под утро, когда все сотрудники едва держались на ногах, с нижней полки, заваленной книгами и старыми газетами, была извлечена еще одна папка с какими-то старыми черновиками, и среди них оказалась толстая тетрадь в клеенчатой обложке.

Один из сотрудников, уверенный в том, что это случайная рукопись начинающего автора, присланная Горькому на рецензию, небрежно раскрыл тетрадь. Вдруг лицо его застыло, он побелел, на лбу выступил пот. Затем он быстрым движением положил тетрадь на стол. Хотел что-то сказать, но лишь пошевелил губами и махнул рукой.

К тетради сразу потянулись несколько рук. Кто-то раскрыл ее в начале, в середине и в конце. Через его плечи смотрели остальные. Все молчали. Почувствовалось как комната заливается туманом страха.

Кое в ком наряду со страхом зашевелилось чисто профессиональное любопытство. Но вот молчание прервал полный отчаяния вопрос:

— Что ж это, товарищи?

И уже один из присутствующих пытался незаметно проскользнуть в уборную, чтобы потом иметь право утверждать, что он уходил и ничего не видел. Но в этот момент раздалась жесткая холодная команда:

— Без паники. Ни один из сотрудников не сойдет с места! И, тяжело опустив ладонь на закрытую тетрадь, Бобышев прибавил:

— Немедленно вызываю уполномоченного НКВД! Понятно, товарищи?

Голос Бобышева, когда он сообщал по телефону что произошло, звучал так же сухо и отрывисто. А через двадцать минут тягостного ожидания в комнату вошли люди с красными околышами на фуражках.

Архив был опечатан. Уполномоченный НКВД бережно опустил в свой портфель злополучную тетрадь. Всех сотрудников вместе с Бобышевым погрузили в черный автомобиль, который уже стоял у ворот.

На Лубянке в кабинет следователя вызывали по одному. Каждого предупредили, что если он хоть одним словом проговорится, хотя бы собственной жене, будет расстрелян вместе со всем своим семейством.

Тетрадь, обнаруженная в особняке на Поварской улице, была дневником Максима Горького. В памяти остались лишь отдельные отзвуки тех мыслей и чувств, которые удалось ухватить при весьма беглом просмотре.

… на первых страницах говорилось о том, что какой-то досужий механик подсчитал, что ежели обыкновенную мерзкую блоху увеличить в несколько тысяч раз, то получится самый страшный зверь на земле, с которым уже никто не в силах был бы совладать. При современной великой технике такую блоху можно видеть в кинематографе. Но чудовищные гримасы истории создают иногда и в реальном мире подобные увеличения. Сталин и является такой блохой, которую большевистская пропаганда и гипноз страха увеличили до невероятных размеров.

Затем мои глаза наткнулись на описание пикника где-то в горах. Лесистая местность оцеплена на много километров специальными войсками НКВД. Солнечный день. Чудесная природа. Сталин отдыхает здесь со своими клевретами. Костер среди поляны и рядом бочка с кахетинским вином.

— Ну, теперь будем делать шашлык, — говорит Сталин.

Ему передают связанного барашка с круглыми испуганными глазами. И «вождь нардов», слегка потрепав пушистое руно, собственноручно перерезает горло маленького животного. Затем вытирает свой остро отточенный нож и со все возрастающим аппетитом наблюдает за приготовлением шашлыка».

Вот и все, что успел прочитать Глеб Глинка в дневнике Горького, заглядывая кому-то через плечо.

Дневник Ягода, разумеется, вручил Сталину.

— Кто еще читал это? — спросил Сталин.

— Только я по долгу службы, — ответил Ягода. Он уже понял, что должен был уничтожить дневник, а не отдавать его Сталину. Но было поздно.

— Но вы-то читали?

— Это была моя обязанность.

— Хорошо, можете идти.

— Он мне больше не нужен, — подумал Сталин, когда за Ягодой закрылась дверь.

Этого дневника больше никто не видел.

Потом начались аресты всего горьковского окружения. Даже писателя Зазубрина, который по стариковской дружбе заходил иногда вечерком к Горькому чайку попить, отправили в концлагерь. Письма Горького, находившиеся в руках советских граждан, было приказано сдать в архив. Журнал Бобышева закрыли. Он и его сотрудники были арестованы».

Глебу Глинке повезло. Он избежал ареста. В 1941 году ушел на фронт. Был ранен. Попал в плен. Закончил свою долгую жизнь в эмиграции, в Нью-Йорке.