История «Таганки» — история издевательств над Любимовым актеров и чиновников. С шантажа и безобразия она начиналась и таким же безобразием закончилась.

Мы с Юрием давно заняли свои места в самолете, вылетающем из Праги в Москву, когда в салон, шурша пакетами дьюти-фри, стали заходить артисты. Удивительно, что вообще явились вовремя и не пришлось задерживать вылет. На репетиции они редко приходят без опозданий. «Классно отоварились!» — слышались радостные возгласы. Артисты проходили мимо, скользя безразличными взглядами по нашим лицам. Лишь один поздоровался. Как можно так относиться к своему учителю и руководителю театра?! Хотя чему я удивляюсь? Свою безнравственность эти люди с лихвой доказали во время гастролей в Чехии. Обычно свидетелями их гнусного поведения были только мы с Юрием, но теперь они опозорили себя на весь мир. Юрий принял окончательное решение расстаться с «Таганкой».

Права была мама, предсказавшая мне непростую жизнь рядом с Юрием Петровичем. Но я ни о чем не жалею. Это было лет сорок назад… Мама склонилась над страницами моего письма, вглядывалась в строчки внимательно и тревожно, словно в линии «Катика, — сказала она, отложив бумаги, — пройдет время, и ты встретишь человека, с которым надолго свяжешь судьбу. Человека из артистического мира, с яркой харизмой, намного старше. С ним тебя ждет непростая, но интересная, наполненная событиями жизнь. Станете много ездить по свету. Это будет утомительно и вместе с тем радостно. Вам обоим. А мне… Из-за этого человека нам с тобой придется жить в разлуке…»

Но у меня все в порядке: муж, интересная работа, прекрасные перспективы. Меньше всего на свете хочу расстаться с мамой. Я не желала придавать значения ее словам — не собиралась ничего менять, но после сказанного в душе поселилась тревога.

Мама была красавицей и прекрасной хозяйкой, от нее я унаследовала талант заботиться о близких. Она изумительно готовила, играла на рояле и скрипке, разбила у дома чудесный сад, который знатоки признали лучшим в Будапеште. Жила создавая вокруг красоту. От прикосновения маминых рук преображалось все: кусок материи, из которого шила платье, накрытый к обеду стол, цветы, собранные в букет. Но главным талантом была графология — способность предсказывать будущее по почерку. К маминой помощи прибегали друзья, знакомые и криминалисты: они обращались за консультацией, когда требовалось по манере письма определить виновных в совершении преступлений. Мне она могла сказать вдруг: «Катика, через полгода отправишься в Скандинавию. Сначала побываешь в Хельсинки, потом в Стокгольме». И все так и было!

А папа мой служил инженером-судостроителем. Что не мешало ему прекрасно разбираться в литературе. Особенно его восхищала русская поэзия и проза. Мне исполнилось двенадцать, когда папа сказал: «Пора» и вручил роман Достоевского «Преступление и наказание». Я так увлеклась, что читала даже ночами. Потом были Толстой, Чехов, Пушкин, Гончаров, Булгаков.

Окончила я художественную гимназию, где преуспела в изучении французского. Уровень знания русского языка у меня был недопустимо низким из-за плохого преподавателя, так что поступила в Будапештский университет на отделение французского языка и литературы. Раннее замужество не стало помехой учебе. Будущий супруг окончил ту же гимназию, но за шесть лет до меня. Правда, к тому времени как мы решили пожениться, он уже забросил «художества» и занялся астрономией. Вслед за мужем я отправилась в Москву, где он по приглашению Академии наук СССР писал докторскую диссертацию. Мне в Союзе не разрешили заниматься французским, сказав: «Сначала выучите русский». Я поступила на филфак МГУ и уже спустя три месяца успешно сдала зачет по русскому фольклору. Хотела не просто чувствовать язык, его ритм и музыку, во мне было горячее желание научиться говорить, писать и думать по-русски. Я встречалась с дочкой Бальмонта — Ниной Константиновной, с Лилей Брик, которой рассказала, что подготовила в Венгрии брошюру о Маяковском. Лиля была потрясающая — элегантная, эффектная, всегда умело накрашенная. Настоящая гранд-дама, прекрасно сознающая свою значимость. Я, что называется, погрузилась в культурную жизнь Москвы. Оставался лишь один пробел. О спектаклях Театра на Таганке говорила вся Москва. Но чтобы купить билет, приходилось дежурить у касс ночами. Мне, гордой венгерке, претило стоять в очереди. Несколько раз пыталась, но не смогла себя переломить, разворачивалась и уходила ни с чем. Оставалось любопытство: чем же притягивает зрителей режиссер Юрий Любимов?

Четыре года мы с мужем прожили в Москве. Вернувшись в Будапешт, я окончила университет и стала работать в отделе культуры Общества венгеро-советской дружбы.

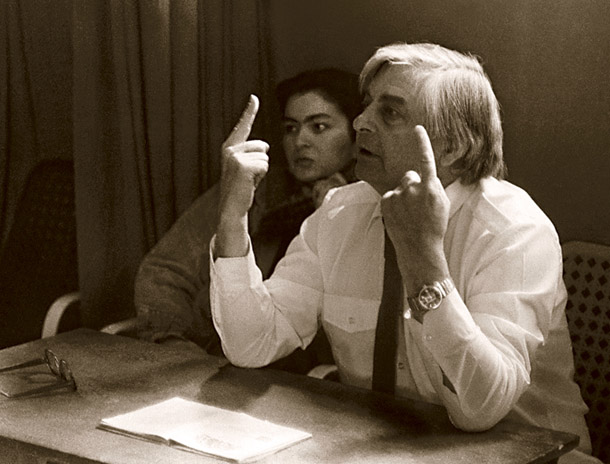

Через восемь лет, в 1976 году, Любимова пригласили в Югославию на престижный международный фестиваль БИТЕФ. Забежав немного вперед, скажу, что он оказался самым представительным за десятилетие. Среди участников — Питер Брук, Самуэль Беккет, Анджей Вайда, Роберт Уилсон. Но первую премию получил любимовский «Гамлет» с Высоцким в главной роли. Реквизит театра должны были везти через Венгрию. И Юрий Петрович поставил условие: «Никуда не поеду, если не откликнетесь на просьбу венгров и не позволите сыграть для них несколько спектаклей». Действительно, венгерское министерство культуры множество раз приглашало Театр на Таганке на гастроли и постоянно получало отказ из советских высших инстанций. На удивление — в этот раз Любимову пошли навстречу. В нашей истории это было словно перст судьбы. Накануне гастролей посол Советского Союза в Венгрии вызвал к себе директора Общества венгеро-советской дружбы и сказал: «Хорошо! «Таганка» приедет. Но чтоб никакого ажиотажа и шумихи: приехали-уехали». Однако народ решил иначе.

Гастроли «Таганки» произвели в Будапеште фурор. Даже Питеру Бруку, незадолго до того гастролировавшему у нас с постановкой Шекспира, не удалось наделать такого шуму. А все потому, что к авторитету Любимова как талантливого режиссера-новатора присоединялась еще и слава творца, неугодного властям. Венгры, которые после пятьдесят шестого года не лучшим образом относились к советскому строю, поддержали опального Любимова. Для нас он был человеком, отстаивающим свободу взглядов в тоталитарной стране.

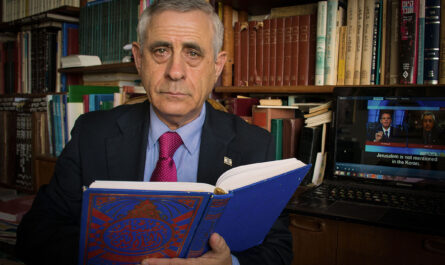

В соцлагере постановки мало отличались друг от друга, словно подстриженный под одну гребенку английский газон. На сцене царили скука и заказуха. Спектакли Любимова произвели на меня ошеломляющее впечатление. Это было неожиданное, захватывающее искусство, вызывающее самые благородные эмоции. Меня оно заворожило. В мои обязанности, кроме перевода для иностранных гостей, входило и написание речей руководителю Общества венгеро-советской дружбы, бывшей ткачихе, которая наткала больше других и в награду получила ответственный пост. Прочитанный ею по бумажке приветственный текст, обращенный к Любимову, произвел на него впечатление. «Какая умная и образованная женщина! — воскликнул он. — Интересно будет с ней пообщаться». Тут кто-то из принимающей стороны шепнул Любимову, показав на меня: «Речи пишет вон та девушка». Он обернулся и именно тогда впервые выделил меня из толпы сопровождающих лиц.

День за днем я наблюдала за ним, проникаясь сочувствием: Любимова ни на минуту не оставляли в покое. Все чего-то хотели от него, заглядывали в глаза, пожимали руку, подолгу выражали восхищение. Он это терпеливо сносил. Разговоры обволакивал едкий ядовитый дым: Любимов много курил, вытягивая из пачки одну сигарету за другой. Зато обедом пренебрегал, у него не оставалось времени поесть, не говоря уже о том, чтобы осмотреть Будапешт. Он еще не видел его восстановленным после войны. В роли переводчика я неотступно следовала за ним, негодуя и сострадая. Мне казалось: еще немного и этот красивый голубоглазый мужчина свалится с ног от усталости и перенапряжения.

День рождения Юрия Петровича выпал на гастроли в Будапеште. Тридцатого сентября 1976 года ему исполнялось пятьдесят девять. «Нас разделяет тридцать лет», — подумала я.

Любимов хотел накрыть стол для труппы. Я, счастливая, что могу быть полезной, приволокла огромные сумки с вином и фруктами. Праздновали актеры до утра. Слова благодарности я услышала только от двоих — Любимова и Высоцкого.

— Ты ведь уже знаком с ней? — спросил Юрий Петрович.

— Она очень порядочная женщина, — ответил Владимир.

Высоцкий — это отдельная история. Мы познакомились еще до гастролей театра в Венгрии. Наше телевидение делало о нем фильм-портрет. Владимир приехал в Будапешт на несколько дней, и я повсюду сопровождала его в качестве переводчика и советчика. Относилась к Высоцкому с большой симпатией, но и только. А он привык, что все женщины на него вешаются. Похоже, в моем лице ему первый раз попалась та, которая ничего от него не хочет, да еще и бескорыстно помогает. Я водила Высоцкого по лучшим магазинам Будапешта, где Владимир покупал для Марины Влади вещи и изумительной красоты скатерти с национальной ручной вышивкой. Как потом рассказывал мне Юрий, Влади понравилась Владимиру в фильме «Колдунья», все мужчины тогда сходили с ума по длинноволосой французской диве. «Поверьте, Юрий Петрович, эту цацу я завоюю», — сказал Владимир и сдержал обещание. В Будапеште он накупил для нее столько, что потребовался дополнительный чемодан. «Зачем вам тратить деньги? — спросила я. — Возьмите мой, при случае вернете».

Эта история имела продолжение. Когда я потом приехала в Москву, Высоцкий сказал: «Чемодан? Так он у мамы в Черемушках. Поезжайте и заберите». И я поехала к его маме. Долго плутала по грязным проулкам, пока нашла нужный дом. Дверь мне открыла неухоженная и, как показалось, нетрезвая женщина, которая, обозвав последними словами, мол, ходят тут всякие, еще проверить надо, твое ли это, швырнула чемодан, напутствовав напоследок: «Катись отсюда!» Мне довелось еще несколько раз видеть мать Высоцкого уже после его смерти. Меня поразила произошедшая с ней метаморфоза. Теперь это была ухоженная женщина с аккуратной прической и свежим маникюром, окруженная вниманием журналистов. Мне показалось, что она почувствовала свою значимость и востребованность. Но эти эпизоды еще впереди.

Наутро после празднования дня рождения Любимов пришел на репетицию серо-зеленого цвета, постаревший лет на десять. «Его нужно спасать! — подумала я. — Иначе долго не протянет. Такая жизнь убьет его». Я не могла позволить этому случиться. Мне было не все равно уже не только потому, что восхищалась Любимовым как режиссером. И я стала постепенно отсекать от Юрия Петровича пустых болтунов, выкраивая время на еду, отпаивала свежевыжатыми соками, поменяла его рацион на более здоровый. Он заметил, что я стараюсь делать больше, чем положено переводчице. И в один прекрасный день вдруг предложил: «А не пойти ли нам в музей?» И мы отправились смотреть замечательные коллекции Будапештского музея изобразительных искусств. Потом я организовала просмотр последнего фильма Пазолини. Попасть было практически невозможно, но для Любимова билет нашелся. Я отвезла Юрия Петровича в Музей кино, а сама собралась уезжать — ждали другие дела. Неожиданно он обнял меня и поцеловал руку в благодарность. Руку я потом не мыла несколько дней. Сумасшествие! И это в двадцать девять лет, не юная курсистка уже…

Так постепенно мы вышли за рамки «обязательной» программы. И как-то поздним вечером после спектакля Любимов решил прогуляться. Мы оказались вдвоем на берегу Дуная. Над городом стоял туман. Любимов рассказывал о семье. Его деда в восемьдесят шесть лет большевики выбросили из собственного дома на снег. Он был старовер, грамотный, уважаемый в селе человек, единственная вина которого была в том, что сумел наладить большое хозяйство, стал зажиточным. С дедом случился инсульт. Больного, обобранного до нитки старика односельчане, сжалившись, отправили в Москву к детям. Потом настала очередь отца и матери Юрия Петровича. Оба были репрессированы, побывали в тюрьме. Девятилетний Юра один повез из Москвы в Рыбинск передачу маме. Охранники его не пускали, отгоняли от проходной, как бродячую собаку. Но он добился своего. Увидев сына, мама разрыдалась. «Не смей плакать перед этими», — сказал он ей, кивнув на стражников. Слушала Любимова и думала: «Какая сложная прожита жизнь!»

Юрий Петрович потянулся за очередной сигаретой, и я вдруг неожиданно для себя произнесла:

— Юрий, если вы продолжите курить, больше с вами встречаться не буду.

— Но я курю даже во время репетиции, — попробовал возражать он. — Мне кажется, без сигареты дело не сдвинется с мертвой точки.

— Решайте сами.

— Хорошо, — сказал Любимов. — Обещаю, по возвращении в Москву больше ни одной.

Театр уехал. Жить дальше, как будто ничего не случилось, было уже невозможно. С каждым днем я все сильнее переживала разлуку с Юрием. Инстинктивно чувствовала, что и я ему небезразлична. Муж догадался, что со мною происходит. Сказал: «Понимаю тебя, Любимов — человек незаурядный, он околдовывает людей своим искусством. Но ты забудешь его. Нужно только немного подождать, и все будет как прежде».

Но я знала: как прежде уже не будет и быть не может. Через три дня раздался звонок, и я услышала в трубке голос Юрия Петровича. Стало очевидным: мы будем вместе, несмотря на разделяющие нас страны, скандальную разницу в возрасте и семьи.

На словах все просто. А на деле? Мне предстояло оставить маму — папа к тому времени давно ушел из жизни, мужа, работу, друзей и отправиться в СССР. Юрию Петровичу на глазах труппы и надзирающих органов расстаться с женой, известной актрисой Людмилой Целиковской, ради иностранки на тридцать лет его моложе. Это сегодня все просто, а в советские времена ситуация, обремененная таким количеством «но», казалась безвыходной. Однако любимый голос каждый день был рядом, помогая справиться с отчаянием. Как бы ни было тяжело и сложно, мы добивались своего, не могли потерять друг друга! Шаг за шагом преодолели все преграды, и я, получив должность собкора венгерского журнала «Фильм. Театр. Музыка», отправилась в Москву.

Никто из нас не хотел причинять боль своим близким. Юрий Петрович ушел, оставив Целиковской, с которой жил в гражданском браке, все, включая подарки, сделанные лично ему, например рисунки Ренуара и Ренато Гуттузо. Мой муж просил не спешить с разводом, но я не стала затягивать, поступила по примеру Юрия Петровича, оставив супругу дом, библиотеку и даже вещи, принадлежавшие моей семье. Переехала в родительский дом в чем была, считая себя свободной и ничем ему не обязанной.

Труднее всего было признаться маме, хотя она сама предсказала мне эту любовь и связанную с ней разлуку. Мама плакала молча и горько. От ее тихого отчаяния на душе было очень тяжело… Но я уже не представляла жизнь без Юрия и уехала в Россию.

Чуть ли не с первого дня в Москве меня стали преследовать телефонные звонки: «Сволочь, гадина, б…дь, убирайся в свою Венгрию!» — кричали актрисы Театра на Таганке. Из трубки несся отборный мат. Они не могли простить, что их кумир влюбился в меня. Требовали, чтобы я отстала от Юрия Петровича, угрожали. Это не удивляло и не раздражало. Выдержки мне не занимать. Я просто вешала трубку. Однажды спускаюсь в театре по лестнице. Навстречу — две актрисы. Не ответив на приветствие, проходят мимо, и тут же удар в спину и шипение: «Катись, стерва!» Чудом не упала, успела схватиться за перила. Я могла бы им ответить. В моем сознании иностранки, поскольку русский — неродной язык, мат не стал запрещенной лексикой. Крепкие выражения, услышанные там же, в театре, произносила легко, по меткому выражению Юрия, «как бабы семечки щелкают». Иногда других возможностей выпустить мой нетерпеливый венгерский темперамент просто не было. Но ввязываться в перепалку с актрисами «Таганки» я считала ниже своего достоинства. «Что поделать с этими дурами? — говорил Любимов после очередного звонка. — Актриса она и есть актриса».

Так началось мое общение с «Таганкой» — так и закончилось. Увы, я никогда не была популярной в этом театре.

В Венгрии мы расписались не из-за угроз, там процедура заключения брака оказалась намного проще. Кроме того, Любимова пригласили в Будапешт ставить «Преступление и наказание», спектакль, который признают одним из самых больших успехов театра «Виг». Помню, в 1979 году, уже беременной, я пошла с Юрием на прием в посольство Советского Союза. Посол, глядя на мой живот, сказал: — Ну, вот теперь все официально!

Мол, раньше я просто так болталась рядом с Любимовым, а отныне право имею.

— Скажите, Юрий, в вашей стране все послы такие хамы? — бросила я, не понимая, что это звучит довольно грубо, повернулась и ушла. Юрию Петровичу ничего не оставалось, как последовать за мной.

Рожать я осталась в Будапеште. Юрий вместе с театром находился в Тбилиси. В советское время сложно, практически невозможно было позвонить за границу. Благодаря Высоцкому, который уговорил своих поклонниц-телефонисток соединить Юрия с Будапештом, я смогла услышать в тот особенный день голос мужа. Не хотела волновать его и потому не сказала, что у ворот дома уже ждет «скорая», чтобы везти меня в больницу. Юрию пришлось устроить настоящий бунт, чтобы вырваться к новорожденному сыну.

— Вы, товарищ Любимов, в этом году уже были в Венгрии, вам больше не положено.

— Но у меня сын родился!

— Не положено, и точка.

Сколько энергии, сил и времени потребовалось Юрию, чтобы пробить выезд и по русской традиции встретить меня из роддома! Петр появился на свет за пять дней до того, как его отцу исполнилось шестьдесят два. Помню, Юрий брал на руки маленького Петю и, гуляя по маминому волшебному саду, показывал ему цветы и что-то рассказывал о растениях, бабочках, божьих коровках, подносил крошечные пальчики сына к утренним каплям росы… Через две недели после выписки из роддома с Петей на руках я отправилась в Италию, где Юрий возобновлял «Бориса Годунова» в миланском театре «Ла Скала». Чтобы помогать, поддерживать, быть рядом. Потом снова была Москва, где каждый новый шаг давался Любимову по?том и кровью. Помимо отстаивания спектаклей перед властями, Юрию приходилось постоянно мирить актеров, конфликтовавших между собой.

Только первые годы существования «Таганки» актеры, окрыленные славой, работали на подъеме и были дружны. Постепенно отношения стали портиться, и прежде всего с учителем. Они теперь почивали на лаврах, были заслуженные, народные, любимые, а он неизменно требовал от них полной самоотдачи и дисциплины. Артистам же хотелось веселиться и развлекаться. Самое подходящее время для увеселения — гастроли. Семьи, домашние проблемы оставались далеко позади, можно расслабиться, заводить романы — сходиться, расходиться. Актеры отправлялись в поездки не работать, а пить и гулять.

— Да как вы себя ведете? — возмущался Юрий.

— А как тут себя вести? Это же заграница! — говорили они в ответ.

В 1975 году Любимов пригласил артистов на читку нового спектакля. Он собирался ставить «Мастера и Маргариту». Юрий накрыл стол, поставил вино, разложил фрукты, надеясь, что вместе с труппой обсудит что и как. Но только начал читать, раздались возгласы актрис:

— А чего слушать-то? Наверное, опять Зинка Славина будет играть.

— А почему чуть что — сразу я?!

Через тридцать минут перепалки Юрий закрыл текст и ушел. Артисты тоже разошлись, но только после того, как все съели и выпили. Наверное, в порыве гнева Юрий, доведенный подобными выходками актеров, мог однажды сказать коллективу, что ему нет смысла продолжать с ними работать, ведь это повторялось не один год. В качестве ответа он получил анонимное письмо, в котором некто описывал свой сон: «Я вижу вашего сына, маленького ангелочка Петю, в длинной белой ночной рубашке. Он стоит высоко, на краю открытого окна, под ним пропасть. Петя протягивает ручки и кричит: «Папа, не покидай их, иначе я умру!» Нашему сыну в то время было два года. Взбешенный Юрий зачитал анонимку на собрании труппы.

— До какой же низости вы дошли, чтобы использовать в своих интригах ребенка, делать больно его матери!

Минуту длилось гробовое молчание. Потом раздались робкие реплики:

— Это не мы!

— Мы не знаем, кто это написал!

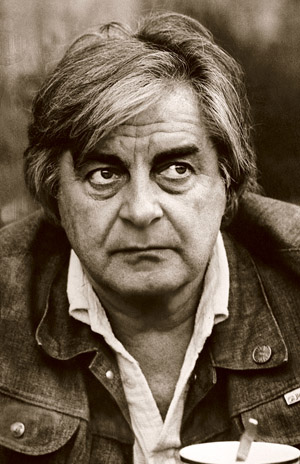

Жизнь «Таганки» пронизывали интриги. Их движущей силой была зависть. Популярность Аллы Демидовой не давала спокойно спать Зинаиде Славиной, которая не уставала говорить за ее спиной гадости и придумывать всяческие прозвища. Но основным объектом зависти был Высоцкий. Главную роль в спектакле «Жизнь Галилея», отданную Владимиру, Юрий репетировал еще и с Александром Калягиным. Александр не подходил для нее внешне: в двадцать три года у него было лицо шестнадцатилетнего подростка, слишком моложавый. А Владимир — человек без возраста. Но труппа встретила показанный Калягиным отрывок аплодисментами, переходящими в овацию, нарочно, чтобы обидеть Высоцкого. Зная, как трудно Владимиру удержаться от выпивки, некоторые коллеги специально втягивали его в очередное застолье. Вокруг Владимира постоянно крутились Бортник и Золотухин. Высоцкий, «приняв на грудь», поил и кормил всех за свой счет. А стоило кому-нибудь сказать: «Классную тебе Марина куртку из Парижа прислала!» — как Высоцкий тут же снимал вещь: «Нравится? Бери, она мне другую привезет». Однажды он заглянул к нам домой расстроенный: «Юрий Петрович, невозможно это терпеть! Достали меня!» Актеры ревновали к Высоцкому. Мол, мэтр все ему прощает: и опоздания на репетиции, и пьянство, и прогулы. Они приходили в кабинет Любимова, говоря:

— Почему ему можно, а нам нет?!

— Потому что он — Высоцкий, — отвечал Юрий Петрович.

Владимир заслужил такое отношение Любимова. Он был талантливым поэтом и актером, добрым и не продажным человеком. В отличие от своих коллег, которые после смерти Владимира сделали на его имени успешный бизнес, вдруг превратившись в лучших друзей Высоцкого. Помню, когда я гостила с крошечным Петей у мамы в Будапеште, Юрий тяжело заболел. Лежал с температурой под сорок один в московской квартире, не в силах подняться. Высоцкий — единственный, кто пришел навестить. Достал у знакомого советника американского посольства сильнодействующий антибиотик и привез Любимову. Владимир пил, вдобавок, как мы узнали уже после его смерти, какие-то сволочи подсадили его на наркотики, приговорив к гибели. Как-то раз Владимир зашел в кабинет «шефа» — так он называл Юрия — в крайне возбужденном состоянии. «Как я устал от этих бесконечных переливаний крови!» — сказал он. И показал многочисленные метки от уколов на руках. В то время люди мало что знали о наркотиках. Юрию даже в голову не пришло, что это могут быть следы совсем не от капельниц, он поверил, что Володя действительно лечится. Не зная о новой опасности, которой подвергался Высоцкий, Юрий уговаривал Владимира не пить, тот обещал, но через какое-то время снова срывался.

Двадцать пятого июля 1980 года в пять утра к нам в дверь позвонил Давид Боровский, друг Юрия, театральный художник. Вошел, рухнул на диван и зарыдал: «Все! Кончилась ваша борьба с артистами за Высоцкого. Володя умер…» Московское правительство выдало директиву: похоронить тихо, незаметно и быстро. Юрий возмутился: «Провожать будем мы, а не вы, травившие его всю жизнь». Народное шествие растянулось от Кремля до театра. Но те, что в штатском, не отступились. Едва катафалк отъехал от «Таганки», они стали срывать со стен портреты Высоцкого, пустили поливальные машины, которые смывали в канализацию принесенные к театру цветы. «Фашисты! Фашисты!» — кричали им со всех сторон. Эти кадры, снятые собкором датского телевидения Самуилом Рахлиным, обошли мир. Естественно, что после такого позора власти затаили зло на Юрия. Его новые постановки «Борис Годунов» и «Владимир Высоцкий» оказались под запретом.

В интервью лондонской «Таймс» — в 1982 году Любимова пригласили в Англию ставить Достоевского — Юрий сказал: «В СССР стало невозможно работать». Кто мог предвидеть, что за этими словами в нашей жизни последует переворот? Спустя несколько дней представитель советского посольства потребовал, чтобы в течение суток режиссер Любимов вернулся в Союз. Но Юрий не мог бросить работу незавершенной, что вызвало бы большой скандал, связанный с выплатой неустоек приглашающей стороне. На нервной почве у него начался опоясывающий лишай. Муж попросил разрешения завершить постановку и долечиться. Вместо ответа в эфире лондонского телевидения прозвучало сообщение ТАСС об увольнении Юрия Любимова с должности художественного руководителя «Таганки». А следом еще одно — о лишении гражданства, приправленное лживыми слухами: Любимов уехал в Лондон, чтобы не вернуться. Видит Бог, мы не собирались эмигрировать. Юрию Петровичу — уже шестьдесят пять, сыну — всего три. Отправляясь в Лондон, взяли лишь летние вещи. Разве так готовятся к эмиграции?

Конечно, первое время мы были растеряны. До нас доходили слухи, что КГБ в отместку собирается выкрасть Петю. Мстислав Ростропович любезно предложил спрятать нас. Какое-то время мы жили в его поместье в Олдборо. Наверное, в Союзе рассчитывали, что опальный Любимов будет влачить существование в нищете и безвестности. Но Юрий стал получать приглашения на постановки драм и опер. Кстати, спектакль «Преступление и наказание» в лондонском театре «Лирик» был признан лучшим в сезоне, Любимов получил престижную премию критики за режиссуру. Первую зиму мы встретили в Вене. Без теплых вещей я страшно мерзла. Австрийскую столицу и Будапешт разделяют лишь три часа езды на машине, но забрать шубу, оставшуюся у мамы, не могла. Мы стали персонами нон грата не только в СССР, но и в странах соцлагеря. Мама плакала, переживая за дочь. За ней в Венгрии установили слежку, прослушивали телефон. И все — из-за нас.

Юрию предложили возглавить театр в Италии, в Болонье. Мне нравилось жить в этой стране. Темперамент людей, выросших под ярким солнцем, мне ближе и понятнее. Именно в Италии, когда Юрий отсматривал актрис для новой постановки «Преступления и наказания», произошла смешная история. Актриса, которой предстояло сыграть Сонечку Мармеладову, так влюбилась в Любимова, что днем и даже ночью сидела или лежала на коврике у наших дверей.

Несмотря ни на что, это было прекрасное время — свободное, наполненное интересными впечатлениями и новыми знакомствами. Все шло, как предсказала мама. Когда я уезжала к Юрию, она просила только об одном: «Катика, не забывай обо мне». Как я могла забыть? Мы звонили ей из разных городов мира. Едва ли не каждый день должны были слышать голос друг друга, тем более что мама осталась совсем одна. После того как Юрия выдворили из СССР, она лишилась возможности видеть единственную дочь и долгожданного внука.

Хозяйство театра полностью развалилось. Полы прогнили, стены облупились, потолки текли, кресла в зрительном зале протерлись до дыр. Повсюду грязь, грязь и грязь! При этом в штате оказалось много новых сотрудников — актеров и обслуживающего персонала. Эти «мертвые души» слонялись без дела, даже не удосуживаясь здороваться с Юрием. До сих пор с содроганием вспоминаю двадцатипятилетие «Таганки». По театру бродили толпы приглашенных Губенко пьяных людей, которые сквернословили, а потом валялись поперек коридоров. Это было отвратительно!

Утративший к 1992 году кресло министра культуры, Губенко вернулся в театр и снова нашел способ, как извлечь выгоду из сложившейся ситуации.

Мамины пророчества сбывались с пугающей точностью. Но я никогда не вмешивалась в творческую судьбу Юрия. Он — русский человек, он создал театр с мировым именем, который стал делом его жизни. Как я могла запретить ему вернуться на родину? Я могла только помогать.

Лужков написал на стене кабинета Юрия Петровича: «Хочу, чтобы Театр на Таганке был всегда». А сам постарался, чтобы этого не случилось. Люди, с широкой улыбкой рассказывавшие, что Любимов вернулся благодаря их стараниям, в первую очередь зарабатывали очки себе. Тринадцать лет Лужков обещал Любимову построить уникальный по замыслу международный театральный центр, макет которого памятником невыполненных обещаний маячил в фойе театра. А в итоге московские власти отобрали даже предназначенную под строительство землю.

Автор – Каталин Любимова