Серго БЕРИЯ: "Маршал Жуков предложил моему отцу сделать военный переворот и перестрелять все партийное руководство. Отец не послушал, и его зверски убили прямо в особняке без всякого суда и следствия

Хотя такие исторические фигуры, как Лаврентий Берия и Никита Хрущев, принадлежат к общей красной обойме, для массового сознания они – антиподы. Один в интеллигентских очках и шляпе, другой – в простонародной вышиванке. Первый – мрачный и желчный мизантроп, второй – весельчак, балагур и простак. Один – палач сталинского режима, другой – его официальный могильщик, заодно из гуманных побуждений похоронивший и опасного конкурента. Поди теперь разберись, где тут очередной пропагандистский миф, а где историческая правда.

Но жизнь не прочь посмеяться над избитыми схемами и клише, чему свидетельством биографии сыновей Берии и Хрущева. По иронии судьбы, их даже назвали при рождении одинаково – Сергеями. Получив прекрасные стартовые условия, оба подались в физику, в достаточно юном возрасте стали докторами наук, лауреатами престижных премий – Сталинской и Ленинской.

А вот завершили свои карьеры наследники звучных фамилий по-разному. Сергей Никитович, как известно, недавно присягнул на верность Соединенным Штатам. Его, похоже, нисколько не тревожило то, что отец, который когда-то обещал показать Америке кузькину мать, может перевернуться в гробу.

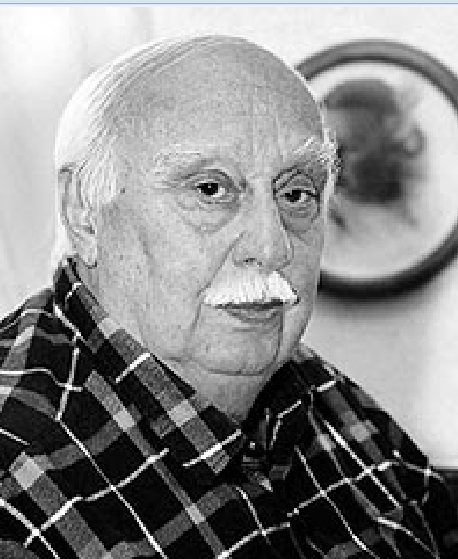

Сергей Лаврентьевич, которого Хрущев-старший, лишив в свое время всех званий и даже фамилии, отправил в ссылку, тоже, наверное, мог перебраться за океан. Разъезжал бы по США с лекциями и воспоминаниями о том, как на Ялтинской конференции по личному указанию Сталина прослушивал разговоры Рузвельта и ежедневно докладывал о результатах генералиссимусу. Но он – надо же! – до последнего вздоха думал о людях, которые его окружали, и о пользе, которую может принести им и своей стране. А еще батоно Серго остался верен памяти  своего отца. Даже на пороге небытия пытался восстановить, как ему казалось, историческую справедливость, реабилитировать его в глазах если не современников, то хотя бы потомков. Вряд ли это можно объяснить только кавказским менталитетом.

своего отца. Даже на пороге небытия пытался восстановить, как ему казалось, историческую справедливость, реабилитировать его в глазах если не современников, то хотя бы потомков. Вряд ли это можно объяснить только кавказским менталитетом.

Журналистов Сергей Лаврентьевич практически не принимал, но со мной согласился встретиться сразу. Мы проговорили почти три часа, и я в своего собеседника буквально влюбился. Умный, интеллигентный, искренний, открытый… Я торопился на важную встречу и поэтому вынужден был откланяться. Договорились, что встретимся еще раз через неделю. Как бы оттягивая удовольствие от узнавания новых фактов, главные свои вопросы я приберег на потом, но задать их мне было не суждено – через несколько дней Сергея Лаврентьевича не стало. Вместе с ним, как мне кажется, умерла и эпоха, свидетелем которой он был.

…Я почему-то до сих пор вспоминаю, как он не хотел меня отпускать, как пытался выговориться, выплеснуть то, что на душе. Когда я спускался по лестнице, он, стоя в дверном проеме, махал мне рукой…

– Сергей Лаврентьевич, вашим отцом был могущественнейший человек, чье имя и сегодня вызывает у многих трепет. Это обстоятельство, безусловно, наложило отпечаток на всю вашу жизнь. Скажите, что значит быть сыном Лаврентия Берии?

– Мою биографию следует разделить на две части. В молодости, еще до несчастья (имею в виду гибель отца и все, что за ней последовало), я чувствовал себя гораздо скованнее, чем сейчас. Семья у нас была строгих традиций, и меня воспитали таким образом, что я с малых лет знал: это – можно, а вот это – нельзя. Я должен был всегда оглядываться на положение, которое занимал отец.

– Вы единственный сын Лаврентия Павловича?

– В семье – единственный, а вообще у отца есть еще дочка. Она родилась гораздо позже, и у нее тоже довольно тяжко сложилась судьба.

Образование я получил очень хорошее, в том смысле, что не было никаких ограничений в доступе к информации. Наоборот, отец всю жизнь следил за тем, чтобы я встречался с учеными, людьми, которые могут нечто в мои знания привнести, а я считал своим долгом свято выполнять его наставления, поэтому беззаботной юности у меня не было.

После того как это несчастье случилось, меня арестовали. Вышел я на свободу только через полтора года и был сослан в Свердловск.

– А почему именно на Урал?

– Мне предложили продолжить работу над своими проектами и сказали: "Пожалуйста, выбирай, где будешь этим заниматься". Моя мать  Нина Теймуразовна тоже провела все это время в заключении – нас выпустили вместе. Она меня попросила: соглашайся на любое место, кроме Москвы.

Нина Теймуразовна тоже провела все это время в заключении – нас выпустили вместе. Она меня попросила: соглашайся на любое место, кроме Москвы.

– То есть при желании можно было столицу не покидать?

– Наверное. И в тюрьме, и после мне предлагали полюбовную сделку: ты, мол, хотя бы косвенно признай свою вину, не открещивайся от всего, и тогда мы возвратим тебя на прежнюю должность и так далее… Такая обработка велась непосредственно по указанию Никиты Сергеевича, но я не согласился и отправился в Свердловск. Маме было разрешено и в Москве жить, и в Тбилиси уехать, однако она отказалась со мной расставаться. Весь этот второй период, несмотря на ссылку, на ярлык сына предателя, который висит на мне до сих пор, с точки зрения межличностных отношений оказался гораздо проще. Я ладил с людьми, с которыми работал, они прекрасно знали, кто я, хотя фамилию мне заменили.

– Насильно?

– Да. Выдали новые документы на имя Сергея Алексеевича Гегечкори. Сейчас пишут, будто бы я написал заявление, где сам об этом просил, хуже того, мне до сих пор не возвращают настоящую фамилию. Ну хорошо, допустим, раньше все объясняли тем, что якобы защищают меня от народного гнева, а теперь в чем загвоздка?

В Свердловске я провел десять лет, работал там по своей специальности ракетчиком. Со своими коллективами создал несколько больших систем, и некоторые, как это ни смешно, до сих пор стоят на вооружении.

Последние пятьдесят лет, если речь идет об успехе, упор делается на личность. Конечно, генеральный или главный конструктор определяет многое, но что он без команды? Его талант и состоит как раз в том, чтобы создать дееспособный коллектив, такой, который, сталкиваясь с реальными трудностями (а без них ни одна разработка не обходится), не рассыплется, не струсит, а выстоит до конца, доведет до ума идею.

В Свердловске мне несколько раз приходилось попадать в гиблую ситуацию, и людей, которые со мной работали, иногда даже подталкивали: отойдите в сторону, пусть он сам расхлебывает неудачи. Но они этого не делали. Нельзя сказать, что в первой половине своей жизни я относился к людям неуважительно, у меня были друзья, товарищи – и по работе, и по жизни. Но после несчастья, которое с нами произошло, я убедился: народ наш куда добрее, чем его пытаются представить,  он может простить конкретному человеку гораздо больше, чем системе.

он может простить конкретному человеку гораздо больше, чем системе.

Я встретил в своей жизни очень много людей, у которых погибли родители. Их осиротили советское государство и те органы, в которых одно время работал и мой отец, но когда мы сближались, я видел: они ко мне относятся без зла – наоборот, сочувствуют.

Для меня это стало, скажу откровенно, открытием. Потом уже благодаря литературе я понял: так в России было всегда, русское общество изначально готово поддерживать человека, которого преследуют власть имущие.

– Сергей Лаврентьевич, а сколько лет вам было в пятьдесят третьем году?

– Двадцать восемь – уже вполне сложившаяся личность. К тому времени я стал доктором физико-математических наук, закончил две аспирантуры: военную адъюнктуру и на физмате Московского университета, две работы сделал. Об одной из них под названием "Беркут" недавно по московскому телевидению говорили – это была первая в мире система ракет ПВО.

– А в чем выражалось ваше участие?

– Я был генеральным конструктором.

В Свердловске мама неожиданно заболела. Она сама агрохимик, но там работала в лаборатории огромного сталелитейного завода по металлохимии. После очередного медосмотра врач заводской больницы под большим секретом сообщил мне, что у нее может начаться лейкемия – есть какая-то предрасположенность.

Вообще-то весь уральский регион был заражен, но результатам анализов, свидетельствовавшим об этом, ходу не давали, и я страшно испугался. Маме, конечно, ничего не сказал, но обратился наверх: дескать, в связи с ухудшением ее здоровья прошу перевести куда угодно, лишь бы в менее зараженный район. Спасибо руководству: оно доложило о моем ходатайстве в Политбюро.

– Неужели подобные решения принимались на самом высоком уровне?

– Только так и не иначе. При всей моей антипатии к Никите Сергеевичу, которую я не скрывал и при его жизни, надо отдать ему должное: он не отказал. "Определитесь, куда этот Берия хочет, и пусть едет. А то и на старую работу верните". Вызвал меня тогда Семичастный (это дело было ему поручено). Так, мол, и так, Никита Сергеевич распорядился…

– Это какой был год?

– Конец шестьдесят четвертого. Позиции Хрущева зашатались, но он был еще при исполнении. А Семичастный мне прямо сказал: "Это последнее его доброе дело". Я был потрясен. Он же почему-то считал, что новость вызовет у меня бурный восторг.

считал, что новость вызовет у меня бурный восторг.

– Семичастный с симпатией к вам относился?

– Да. Он мне сказал: "Что толку сейчас прошлое ворошить? Твой отец раньше времени вышел с вещами, которые только начинают созревать. Это его большая ошибка, а остальное мы обсуждать не будем". Я не в таком положении был, чтобы настаивать. Напоследок он предупредил, что переведут меня с одним условием: если дам слово две работы, начатые в Свердловске, закончить. И предложил вернуться на старое место – туда, где я до ареста работал. Я сразу с мамой связался, но она и слышать об этом не хотела: "Ты же помнишь наш уговор! Покамест я жива, в Москву не поеду. Если хочешь со мной жить, ищи другое место".

Тогда здесь, в Украине, первым секретарем ЦК был Шелест, а главное – в этих краях у меня было много друзей, знакомых, связанных именно с ракетостроением. Михаил Янгель, известный двигателист Архип Люлька… Они разыскали меня, позвонили и говорят: "Приезжай. Мы тебя поддержим, без дела не останешься".

Сперва Янгель (близкий мне человек) хотел, чтобы я в Днепропетровск перебрался, к нему на "Южмаш", но, увидев, в каком мама состоянии, дал задний ход: "Знаешь что, приезжай сам и посмотри. Боюсь, ей тут дышать будет нечем".

Собственно, почему мы выбрали "Южмаш"? Еще при жизни отца было решено осваивать новые площадки под ракетную технику. Российские ученые, в том числе и Королев, родившийся и выросший в Украине, были против того, чтобы ракетостроение вышло за пределы Московской области, но отец настоял, и "Южмаш", построенный как автомобильный завод, был перепрофилирован. Тогда же мы с Янгелем одну работу начали. Вещь была задумана перспективная – типа "Шаттл", на четырех ракетных ускорителях (их потом Королев использовал для космических систем), но после событий пятьдесят третьего года к ней уже никто не возвращался.

…В общем, Янгель все обсудил с Патоном, который тогда уже был президентом Академии наук. Я хорошо знал его отца, а с ним лишь шапочно был знаком. Но он тоже сделал для меня очень много.

– И когда вы переехали в Киев?

– В шестьдесят четвертом году. Поселился напротив дворца "Украина". Место, правда, немного шумное было, но квартира очень хорошая, четырехкомнатная – с учетом того, что я ребят своих заберу.

– А сколько у вас детей?

– Трое: две дочки и сын. Дочкам, когда я загремел в Бутырки, пять и три годика было, а сын родился, когда я еще был в тюрьме.  Поскольку родные не знали, вернусь ли я, назвали его тоже Сергеем. Сейчас я его иногда поддразниваю – Сергей Сергеевич!

Поскольку родные не знали, вернусь ли я, назвали его тоже Сергеем. Сейчас я его иногда поддразниваю – Сергей Сергеевич!

– Фамилию он какую носит?

– Материнскую – Пешков. Когда сын еще мальчиком был, он все порывался ее сменить, но я говорил: "Не рыпайся! Работай, становись человеком, а когда захочешь, тогда и сделаешь это".

Честно говоря, попав в Киев, я ожил. Хотя и в Свердловске у меня были нормальные условия. В каком смысле? Интересная работа, замечательные, молодые, энергичные люди. Давали для нашего института все.

…Дело в том, что, когда отец был при власти, я очень скованно себя чувствовал, вел себя скромно.

– Чтобы не сказали, что пользуетесь его покровительством?

– Точно. А потом куда более резко вопросы ставил – по работе, разумеется, не в личном плане. Но слежка за мной велась все десять лет.

– И в чем это выражалось?

– Сажусь, скажем, в троллейбус, а сзади идет машина с людьми, которые наблюдают, чтобы я до работы доехал. И в коллективе были люди, ко мне приставленные, причем совершенно официально – никто этого не скрывал.

– А когда слежка закончилась?

– Только в Украине. Здесь за мной тоже все-таки присматривали, но как-то по-человечески (если применимо это слово, когда речь идет об органах). Всегда интересовались, не нужно ли мне что-нибудь. Конечно, в моем ближайшем окружении были люди, обязанные обо всем докладывать. Я знал об этом, потому что они сами приходили и говорили: так, мол, и так, но что делать, Серго?

– А в Грузию вы не хотели уехать? Грузины, думаю, вас бы на руках носили…

– Они и сейчас ко мне со всею душой, но я понимал, что в той ситуации мне будет там нелегко. В каком смысле? Люди многим недовольны, к каким-то группировкам прибиваются. Я же по натуре человек не то что аполитичный, но первоосновой считаю технику, науку, экономику… Я не хотел, чтобы меня в качестве знамени пытались на свою сторону перетащить то одни, то другие. Это первое, а второе, меня предупредили, что если даже я захочу туда поехать, меня не пустят. Не потому, что я стану оппозиционером, нет. "Тебя, – говорили мне, – просто используют не так, как надо". Кроме того, там не было базы, которая необходима мне для работы.

– Скажите, а в партии вы тогда состояли?

– Вынужден был.

– И в Киеве работали по специальности?

– Здесь был очень мощный Институт радиоэлектроники, который специализировался на системах управления. Атак как на первых порах я был связан именно с системами управления ракет и противоракетными комплексами, то в Киеве продолжил работу в этом направлении. Потом были созданы баллистические ракеты для стрельбы с железнодорожных платформ в движении.

– На ходу?

– Да! Вообще у нас потрясающие вещи есть. Уже девять лет прошло после развала Союза, но до сих пор остаются технологии и работы, к которым американцы даже не приступили. И не потому, что не нуждаются в них. Все же мозговой потенциал Союза (России нельзя сказать, потому что это и Украина, и другие республики) был колоссальным. Я отбрасываю политические аспекты, но что касается техники, власти понимали: мозги – это богатство страны.

– Сейчас, к сожалению, они утекли…

– Их вытолкали – никто  сам не уехал. Многие из моих друзей – очень грамотные, толковые, моложе меня, которые много пользы

сам не уехал. Многие из моих друзей – очень грамотные, толковые, моложе меня, которые много пользы

могли бы принести не только в военной, но и в обычной технике, – уехали, потому что здесь были никому не нужны. Может, сейчас и забрезжила надежда на перемены к лучшему, но, читая газеты, я в этом очень сомневаюсь. Даже если желание обогатиться естественно, иначе все это надо делать.

– В каком году вы вышли на пенсию?

– В прошлом, а до той поры все время работал. Правда, потом уже – в Академии наук. Меня туда привлекли как раз для создания системы защиты того поезда, о котором я говорил. Патон приехал и попросил: "Раньше мы тебе шли навстречу, теперь твоя очередь. Нам тут задачу поставили…". Покамест не развалился Союз, я по этой линии работал, а потом, когда начались перемены, понял: чтобы сохранить коллектив, надо придумывать вещи, уже не связанные с ракетами.

– В какой должности вы к тому времени были?

– Директора и главного конструктора НИИ "Комета". Наш институт работал по космическим системам связи, мы занимались этим с моими московскими товарищами, с которыми начинал еще в юности. То, что государственные связи ослабли, а личные остались, принесло нам колоссальное облегчение. Все заметно упростилось: никаких постановлений правительства не требовалось, никакого лобби. Если техника годилась и сочеталась, то принималась к взаимному удовлетворению. Друг друга мы дополняли. Теперь это, к сожалению, потеряно.

– А чем вы сейчас заняты целыми днями?

– Работаю. Написал об отце книгу – ее издали во Франции, в Сорбонне. Теперь готовлю следующую – о работе с разными коллективами, с немецкими учеными, которые во время войны были завезены в Советский Союз. Не после войны, подчеркиваю, а во время – атомщики, самолетчики, ракетчики… Тогда это меня удивляло, а потом уже я понял, что они просто готовы были сотрудничать с СССР против англичан и американцев, причем с удовольствием.

И это не одна какая-то группа – я с разными немцами встречался, – все поголовно. Правда, потом, увидев, что здесь хотят использовать только их знания, а людей со временем отбросить, все они уехали.

– Что значит отбросить? Расстрелять?

– Нет, что вы! Они же на договорных началах работали. Вопреки распространенному мнению никто в лагерях не был – это все чепуха, что пишут. Прекрасные городки им построили, колоссальные зарплаты платили и к каждому из крупных ученых приставили молодых "подмастерьев". Под их руководством высочайшего класса кадры получались.

Немцы чем отличались? Не только педантизмом. Они умели сосредоточиться на ключевых моментах разработки и доводили их, как говорится, до ума. Один лишь пример приведу. Автопилот – а это по механике очень тонкий прибор – они делали без чертежей. То есть соберут по наитию, по эскизам, а потом уже чертят.  У нас система была более громоздкая, неповоротливая. И до сих пор так заведено: сначала выпускаются чертежи, и только потом начинается притирка, подгонка, вносятся тысячи изменений. Кроме того, что процесс растягивается во времени, результат не совсем тот получается. Впрочем, я по своему опыту сужу – у других, допускаю, все иначе. Но это предыстория.

У нас система была более громоздкая, неповоротливая. И до сих пор так заведено: сначала выпускаются чертежи, и только потом начинается притирка, подгонка, вносятся тысячи изменений. Кроме того, что процесс растягивается во времени, результат не совсем тот получается. Впрочем, я по своему опыту сужу – у других, допускаю, все иначе. Но это предыстория.

Итак, у меня был институт, грамотные люди, солидный потенциал. Вот я и начал с товарищами думать: что полезного для Украины можно сделать?

Скажу честно: так, как в шестьдесят четвертом году Украина меня приняла, не всякая родная мать сможет. Я благодарен тому окружению, тем людям, которые рядом со мной все эти годы были, и за добро, что они для меня сделали, я обязан им как-то помочь.

У нас были разработаны мощные СВЧ-системы. Излучение там такое, что если на расстоянии двух километров под него попадает птица, она сгорает к чертовой матери. Естественно, это теперь никому не нужно, но мои друзья из Академии сельскохозяйственных наук – я помогал им в работе над мембранными системами для анализов – подсказали идею. В Украине, оказывается, тридцать процентов зерна пропадает. Из-за чего? Не высушено нормально, загрязнено микроорганизмами и паразитами, плохо хранится. "Вот, – говорят они мне, – сделай на основе своей СВЧ-системы сушилку".

Мгновенно – за шесть месяцев – мы собрали образец. Двадцать пять тонн в час наша новинка сушила. В Академии наук ее одобрили, в Сельхозакадемии, в Совмине… И никто пальцем не шевелит, чтобы наладить выпуск. "Давайте завод, – говорю. – Я вам в течение двух лет сделаю несколько тысяч сушилок и отправлю по селам". – "Да-да, – кивают. – Подыщи". Я нашел.

– Это недавно происходило?

– Лет шесть назад. Потом один мой очень близкий товарищ (фамилию называть не буду) зовет меня: "Серго, что ты творишь?!". Я удивился: "А что такое?". Он в ответ: "Ты же сто пятьдесят миллионов долларов вынимаешь у них из кармана. Если и впрямь сделаешь свои сушилки, не надо будет тридцать процентов зерна покупать за границей и деньги, выделяемые на это, пойдут другим".

Долго не доходило до меня, но потом я все понял. А он советует: "Ты не настаивай. Сделал все, что от тебя зависит, и отойди в сторону, не дави". Если бы это сказал не близкий мне человек, я бы не поверил. Но потом начал все анализировать и увидел: так и есть.

Я подумал: "Ну, хорошо, попробую себя в другой области". Еще занимаясь ракетами, мы имели дело с искусственно созданными материалами. Из них делали трубопроводы, топливные баки, сами ракеты. Лет тридцать кряду советское государство колоссальные деньги туда вкладывало – миллиарды, и теперь все эти материалы у меня в руках, остается только пустить их в дело.

На атомных станциях они бы сгодились, но я туда лезть не хочу – слишком хлопотно, а вот нефтяной трубопровод – то, что надо. Сделал я материал, изготовил образцы: моя труба давление выдерживает в десять раз больше, чем стальная, и в шесть раз ее легче. Потерь нет – даже кислоту можно пропускать, она не ржавеет и не портится, температуру выдерживает до тысячи градусов и стоит дешевле. Я обрадовался: это же золотая жила!

Эх, наивность человека, который законы рынка не знает! Первое, с чем я столкнулся, был вопрос: "А зачем?". – "Как, – говорю, – зачем? Дешевле!". – "А плевали мы, – отвечают они, – на это дело. Мы свои деньги имеем". – "Что они решают? – думаю. – Надо выходить на более высокий уровень". Добрался до "Газпрома".

– Российского?

– Именно. А там мне  говорят: "Купить лицензию – пожалуйста! Мы тебе столько дадим, что на всю жизнь хватит и твоей семье, и детям, и правнукам. А выпускать – нет!". Я давай допытываться: почему? Спасибо, нашелся человек, меня просветил. "Посмотри, – говорит, – мы вместе с западными фирмами строим завод, вкладываем сотни миллионов долларов. Газ наш, нефть наша и трубы наши. Зачем нам твои, пусть они и дешевле? Продай лицензию. Может, лет через десять ее и применят". И хотя этот человек только добра мне желал, я решил, что не отступлюсь.

говорят: "Купить лицензию – пожалуйста! Мы тебе столько дадим, что на всю жизнь хватит и твоей семье, и детям, и правнукам. А выпускать – нет!". Я давай допытываться: почему? Спасибо, нашелся человек, меня просветил. "Посмотри, – говорит, – мы вместе с западными фирмами строим завод, вкладываем сотни миллионов долларов. Газ наш, нефть наша и трубы наши. Зачем нам твои, пусть они и дешевле? Продай лицензию. Может, лет через десять ее и применят". И хотя этот человек только добра мне желал, я решил, что не отступлюсь.

Три места есть в мире, где на поверхность выходит вулканический базальт, пригодный для изготовления нашего материала: Грузия, Америка (если не ошибаюсь, штат Мичиган) и Украина. Короче говоря, поехал я в Грузию.

– Вы, насколько я знаю, в хороших отношениях с Шеварднадзе?

– Как сказать… Точки зрения на многие вещи у нас расходятся, а так – обоюдное уважительное отношение. Я считаю, что это, конечно, фигура, политик. Не хочу говорить о нем отрицательно. Возможно, я не до конца понимаю то, что он делает сейчас в Грузии, хотя, с другой стороны, довести народ до нищеты – не велика заслуга. У нас в Украине тоже хватает вещей, которые ни мне, ни, судя по вашей газете, которую я очень уважаю и читаю с удовольствием от корки до корки, вам не нравятся, но здесь условия совершенно другие. Там интеллигенция доведена до состояния даже не пролетариата, а просто люмпенов. Но Бог сними!

– Шеварднадзе вам предлагал остаться?

– И не раз, но я ему сказал, что больше пользы принесу, находясь не там, а в Киеве. И таки построил в Грузии завод.

– При поддержке государства?

– Без поддержки государства. Никто не верил, что такое возможно. Деньги достал – своих капиталов у меня нет. Уговорил людей, показал им образцы, а поскольку они знали другие мои работы, то поверили – дали два миллиона долларов. За восемь месяцев я построил завод, способный выпускать от пятисот до тысячи тонн сверхпрочного материала в год. Этого хватает на пятьсот километров труб диаметром до метра. Все станки и оборудование были сделаны в Украине. Я со своими людьми смонтировал его, запустил, но опять несчастье: газ перекрыли. Нету его там, поэтому то дадут, то выключат, а производство-то непрерывное, дорогостоящие печи с платиновыми фильерами из строя выходят.

– А покупатели на трубы есть?

– Спрос гарантирован, но работать невозможно. Это моя ошибка была. Понимаете, я неправильно анализировал реальное положение в экономике. Там же электричество все время отключают, но с энергетикой я вышел из положения – закупил большие морские дизели, которые выручают во время отключений. Но вот завод есть, а что толку?

– А вы не пытались пробить свое детище здесь?

– Естественно, я подумал об Украине. Тем более когда встал вопрос о подводных трубопроводах. На этот раз я решил сыграть похитрее. Есть в Академии наук группа людей, которая этими материалами занималась. Чтобы заручиться поддержкой, я обратился к ним. "Будете, – говорю, – фигурировать как соавторы". Опять ничего не получается! Первый вопрос, который мне задают: "А сколько я с этого буду иметь?". – "Что же я могу тебе дать, – отвечаю, – если у меня, кроме штанов, ничего нет? Вот коллектив – полтысячи человек. Мы стараемся как-то прокормиться, всякое дерьмо делаем, чтобы они не разбежались кто куда – бери их! Есть люди, есть оборудование, есть завод, показавший, что это все реально, – давайте засучим рукава!". Ни с места!

Честно говоря, устал я. Никогда мне не приходилось бороться за то, чтобы была работа. А немцы, американцы все время предложениями засыпают…

– Может, стоит с  ними попробовать, если здесь это никому не нужно?

ними попробовать, если здесь это никому не нужно?

– Я все же еще надеюсь, что у нас что-то получится. Никогда не обращался к Президенту, но сейчас, вижу, придется. Вот он газ собирается откуда-то тащить – это же тысячи километров трубопроводов. Они в миллиарды долларов обходятся, а можно сделать в три-четыре раза дешевле. И эксплуатационные расходы несравнимы – я это точно знаю.

Американцы сейчас делают трубы не из базальта, а из стекловолокна. Поскольку на это идет очень много бора и других химических препаратов, труба получается намного дороже, чем стальная, но пройдет еще лет пять-шесть, и они доберутся до своих базальтов. Или в Грузии скупят по дешевке все месторождения – там огромные разведанные запасы, более трехсот миллионов кубических метров. Как вы думаете, что они из этой породы делают? Покрытие для дорог: насыпают гравий, потом наливают гудрон или как там его, сверху катком утюжат…

Ужас, какой-то ужас!..

– Сергей Лаврентьевич, если вернуться в прошлое, каким вам отец запомнился? Занимался ли он с вами в детстве, проверял ли домашние задания, был скуп или щедр на ласку?

– Отец с малых лет оказывал на меня колоссальное влияние и очень трогательно меня воспитывал.

– Где вы тогда жили?

– В Тбилиси. В Москву мы попали только в конце тридцать восьмого. С тридцать третьего года Лаврентий Павлович был секретарем ЦК. Сперва Закрайкома (Закавказской Федерации, по его инициативе впоследствии ликвидированной), а потом Грузии. Отец всегда очень организованным был, весь день у него был строго распланирован. Я его помню начиная примерно с шестилетнего возраста. В шесть часов утра он просыпался, будил меня, маму. Тогда была популярна книжка Мюллера о закаливании, вот по ней мы и делали упражнения. У нас большая веранда была, куда и зимой, и летом он обязательно меня вытаскивал…

– Это был центр Тбилиси?

– Да. Обычный многонаселенный двор, множество квартир.

– А охрана?

– Что вы – никакой охраны не было! Все эти меры предосторожности вошли в практику лишь после убийства Кирова. И то, когда мы жили в Грузии, телохранители особо не усердствовали – все выглядело вполне пристойно.

Отец настоял на том, чтобы я пошел в немецкую школу. Раньше в Союзе были такие, где все предметы полностью велись на иностранных языках – немецком, английском, французском. При них и детские сады работали, где детей готовили к учебе. Я успел окончить такую семилетку, покамест в тридцать седьмом ее не закрыли.

Отец следил за тем, чтобы, помимо учебы, я занимался спортом, а когда у нас были в каких-то парках показательные выступления, приходил поболеть.

– А чем вы занимались?

– Гимнастикой. Тогда я был более легким, это потом отяжелел.

– Лаврентий Павлович следил за тем, какие вы книги читали?

– Обязательно, причем с детского возраста. Скажем, он очень настаивал, чтобы параллельно с мифами греческими я прочел аналогичные на грузинском языке. Они во многом перекликаются: у греков – Прометей, у грузин – Амирани… Но это, видимо, на всех языках так. Отец сам подбирал мне книги по истории в зависимости от моего возраста. Так продолжалось вплоть до тридцать восьмого года, когда его перевели в Москву. Кстати, он очень сопротивлялся переезду.

– Не хотел повышения?

– Он знал, чем это кончится. Дело в том, что неприятности начались у него как раз после тридцать четвертого, когда аресты пошли. Грузию это не миновало, и он написал тогда письмо Серго Орджоникидзе, которого считал своим учителем. Еще в восемнадцатом,  когда Одиннадцатая армия наступала из Астрахани на Дагестан и Азербайджан, Орджоникидзе с Кировым завербовали в армейскую разведку молодого Лаврентия Берию и послали работать в Баку. И в дальнейшем оба его поддерживали вплоть до своей гибели.

когда Одиннадцатая армия наступала из Астрахани на Дагестан и Азербайджан, Орджоникидзе с Кировым завербовали в армейскую разведку молодого Лаврентия Берию и послали работать в Баку. И в дальнейшем оба его поддерживали вплоть до своей гибели.

– А вам известно, почему застрелился Орджоникидзе?

– Иосиф Виссарионович поставил его перед дилеммой – потребовал выступить на съезде с разоблачениями Пятакова и еще нескольких человек из ближайшего окружения, а он с этим был не согласен. Письмо предсмертное Сталину оставил.

– То есть товарищ Серго честным человеком оказался?

– Как вам сказать… Своими действиями он очень много вреда успел принести. Зачем, например, было Грузию штурмом брать, если меньшевики и сами оттуда уходили? Ленин тогда вел переговоры с меньшевистским правительством Жордания, правда, в то же время он предлагал Ататюрку и "республиканской, советской Турции" всю Грузию и Кавказ, через который открывался проход на Туркменистан, Таджикистан… Документы на этот счет есть.

– Вот территориями торговали – ну как хотели!..

– Элементарно. Доля цинизма в большой политике колоссальная. А если взять протоколы Брестского мира…

Помню, как я испытал первое потрясение от нашей системы. Это уже в Москве было, после войны. У нас дома было принято свободно и открыто высказываться, и как-то я отцу говорю: "Владимир Ильич такие глобальные вещи делал – почему же Иосиф Виссарионович от его линии отступает?". Он засмеялся: "Знаешь, нужно еще хорошенько подумать, лучше это или хуже. А чтобы ты разобрался, что такое Владимир Ильич, я сейчас позвоню в архив и тебе дадут возможность познакомиться с неопубликованными документами". Тут же набрал номер…

– И вы поехали?

– Целый месяц после работы сидел в этом архиве и читал. Я обалдел.

– Что же вас там так потрясло?

– Все то, что сейчас уже вылезло, пусть и не полностью. Личные указания Владимира Ильича о создании концентрационных лагерей, его полная солидарность с Троцким, предлагавшим повсеместно организовать структуру комиссаров, описание ее задач. Ленин считал, что комиссар должен подслушивать, доносить, политически разоблачать… Одним словом, открылись неприглядные вещи, но больше всего потрясло, просто оглушило его отношение к церкви. Отец, кстати, очень терпимо относился к вере, и с его стороны я никогда антирелигиозных высказываний не слышал. Да и Иосиф Виссарионович, хотя и называл церковь опиумом для народа, но он…

– Сам вышел оттуда и потому знал ее силу…

– Именно. А у Владимира Ильича какая-то звериная злоба была к культам. Он писал, что наказывать попов надо таким образом, чтобы об этом десятилетиями, а лучше столетиями вспоминали со страхом. Все отобрать, храмы разграбить – таких указаний у него много. А в личном плане меня особенно покоробили материалы насчет действий Владимира Ильича против Плеханова.

Все отобрать, храмы разграбить – таких указаний у него много. А в личном плане меня особенно покоробили материалы насчет действий Владимира Ильича против Плеханова.

– Тот ведь его учителем был…

– Да, и вот я читаю, как он своего наставника предал, как против него интриговал – невероятно!

…Когда я вернулся, отец, ухмыляясь, меня спросил: "Ну как?".

– Лаврентий Павлович с этими материалами хорошо был знаком?

– Да, он читал архивы, вообще колоссальные объемы материалов прорабатывал. Поэтому знал, что услышит в ответ: "Я потрясен". – "А теперь, – говорит, – я тебе приведу еще один пример. Вот ты как-то сказал, что Иосиф Виссарионович – русский владыка (я действительно так считал, но он и сам этого не отрицал, в такой роли себя преподносил. – С. Б.). Так вот, не грузинам свое недовольство выказывать. Зная один-единственный факт, они должны молчать и просто помнить, что этот человек для них сделал". Как раз тогда отец рассказал насчет переговоров с Ататюрком и о том, что Сталин, который в это время где-то на фронте был, специально приехал на заседание Политбюро и, как это ни смешно, вместе с Троцким выступил против Ленина. В резолюции записали, что это политический авантюризм и так далее, – этот документ существует.

– Лаврентий Берия относился к Сталину в общем-то хорошо?

– По-разному. Когда мы жили в Грузии, отец его боготворил. И вся наша семья тоже. Но, попав в Москву, он на одном уровне, а мы с матерью на другом столкнулись с реальностью, и отношение стало меняться. Мы увидели, что он гений (хотя вы с этим, может быть, не согласны)…

– Ну почему же? По-моему, это бесспорно…

-…но злой гений. Иногда я думаю: было бы счастьем, если бы Иосиф Виссарионович оказался сумасшедшим.

– Но он был в своем уме?

– Абсолютно. До последнего момента, до последнего вздоха все держал под личным контролем. Вся эта болтовня Хрущева, что Сталин якобы боялся… Да никого и ничего он не боялся! Единственное, что в нем человеческое было, – мог увлечься. Вот, скажем, вы ему понравились, показались толковым работником, умным, глубоким собеседником… Но не дай вам Бог по какому-то самому маленькому вопросу пойти ему наперекор – придется еще хуже, чем остальным, потому что он к вам в какой-то момент с особым расположением относился и это было заметно.

– А примеры какие-то вы можете привести?

– Сколько угодно: от Косиора до Постышева. Вознесенский – очень яркий пример. Молодой, энергичный… В Госплане он был председателем. Отец считал его наиболее талантливым из молодежи (не в политике, а в хозяйственной сфере), явно был к нему расположен, хотя тот выступал против Маленкова, с которым отец поддерживал свой баланс.

Иосиф Виссарионович к нему исключительно относился. Я видел

своими глазами, как Вознесенский приносил и показывал отцу рукопись книги – тогда еще в виде ряда статей. Сталин своей рукой поправил там несколько разделов и сказал: "Выпускай таким образом". Все прекратилось, когда Вознесенский не согласовал с ним какие-то вещи и поступил по-своему.

– Сергей  Лаврентьевич, а как часто вам приходилось со Сталиным встречаться?

Лаврентьевич, а как часто вам приходилось со Сталиным встречаться?

– Первый раз я увидел его году в тридцать четвертом, а потом он приехал к нам в Грузию.

– Прямо домой?

– Да, причем у него манера была появляться без предупреждения.

– С охраной?

– Охрана имелась, но она, что называется, на виду не торчала. Гость осмотрелся, и первые его слова были: "Что же это вы в птичнике живете?". Отец удивился: "Хороший дом, четырехкомнатная квартира, друзья по соседству". – "Вам, – продолжал Иосиф Виссарионович, – дом надо построить, чтобы, когда приезжают из Москвы гости, вы могли их принять нормально. Это не дело, когда вы свою спальню освобождаете и меня кладете туда".

– Так он приехал прямо с ночевкой?

– (Смеется). Иосиф Виссарионович у нас целую неделю жил.

– А вы постоянно крутились рядом? Сколько же вам лет тогда было?

– Около десяти.

– И что запомнилось?

– Для меня Сталин был божеством, а тут он разговаривает с тобой как с равным. Это и потрясло.

– На каком языке общались?

– В Грузии он по-грузински говорил, а вот в России ни разу, хотя встречались мы часто. Перед войной, с тридцать восьмого года по сорок первый, недели не проходило, чтобы я его не видел.

– И Джугашвили, как царь-император, всегда изъяснялся по-русски?

– Только. Все разговоры, будто бы время от времени он с отцом на грузинский переходил, – вранье. Позволял себе это лишь с мамой, когда приезжал к нам домой, причем с удовольствием. А насчет русского и грузинского языков я такой пример приведу. Как-то был я в гостях у Светланы с Васей…

– Вы дружили с детьми Сталина?

– С его дочерью. Сын намного старше меня был, и интересы были другие.

– А Светлана Аллилуева почти ровесница?

– По школе я на три класса был впереди, так как очень рано учиться пошел, а по возрасту у нас разницы год. Светлана очень привязалась к моей матери, и так получилось, что и мне, как сестренка, стала. Она у нас дома почти каждый день бывала, и мы раз в неделю ездили к ней или на дачу, или в кремлевскую квартиру.

И вот как-то раз  приходит Иосиф Виссарионович домой. Пообедали мы, а потом он нас спрашивает: "А что вы читаете?". Мы назвали какие-то книги. "А Золя что-нибудь знаете?". Тут я отличился: "Нана", – говорю. Он засмеялся: "Это не лучшее его произведение. Другое дело "Жерминаль". Но оказалось, что мы этот роман не читали. Потом говорили о литературе.

приходит Иосиф Виссарионович домой. Пообедали мы, а потом он нас спрашивает: "А что вы читаете?". Мы назвали какие-то книги. "А Золя что-нибудь знаете?". Тут я отличился: "Нана", – говорю. Он засмеялся: "Это не лучшее его произведение. Другое дело "Жерминаль". Но оказалось, что мы этот роман не читали. Потом говорили о литературе.

– Сталин был образованным человеком?

– Очень начитанным. Имел огромную библиотеку и знал в ней каждый том – это не было набором переплетов напоказ, под цвет обоев. Отец, например, когда в Москву переехал, сетовал, что не успевает прочесть все что нужно ("А Сталин, – говорил, – успевает: видимо, владеет какими-то приемами быстрого чтения"). Пришлось искать специалистов, которые помогли это дело ускорить – потом, насколько я знаю, он до пятисот страниц в час просматривал.

Иосиф Виссарионович очень много литературы читал, и не только по истории – обязательно пролистывал все новинки, поступившие из издательств. И вот в тот раз, когда о Золя разговор зашел, он меня спрашивает: "Хорошо, а грузинские книги ты какие читаешь?". Я, как сейчас помню, развел руками: "Не успеваю". Сталин ничего не сказал, подошел к телефону, снял трубку, позвонил моей матери и отругал ее: "Как же так, почему, учась в школе, ваш сын не имеет времени читать по-грузински?".

– Неужели ему при его-то загрузке было до этого дело?

– А почему нет? Он не был человеком не от мира сего, витающим в облаках, со взглядом, устремленным ввысь. Другое дело, что потом, когда я вырос, это не помешало ему распорядиться, чтобы Игнатьев арестовал мою мать. А предупредила нас Светлана – она вошла к отцу, когда тот разговаривал по телефону, и догадалась, что речь идет о моей матери.

…Такие дела против нас затевались – будьте здоровы! А для затравки хотели заставить ее высказаться, как она к советской власти относится. Сталин очень жестким человеком был, но мы не знали тогда, что из себя Иосиф Виссарионович представляет. Мама решила, что, если он так тепло к ней относится, ему можно по-человечески некоторые вещи объяснить, и несколько раз позволила себе с ним откровенность (это, конечно, ошибка была).

– Что же она ему такое сказала?

– Мама работала в Тимирязевской академии, где было очень много стареющей профессуры. Эти люди не любили советскую власть, но они честно трудились на благо России. В чем-то их можно было понять. Еще до приезда отца в Москву посадили Вавилова и несколько авторитетных ученых…

– Плюс с Лысенко вакханалия началась…

– Его, как цепного пса, спускали на классиков науки, и моя мать попыталась их защитить. Она сказала: "Иосиф Виссарионович, это очень грамотные, культурные люди. Они не понимают советской власти и не хотят ее понимать, но зачем их третировать? Они же работают, свое дело делают…".

– Вы при том  разговоре присутствовали?

разговоре присутствовали?

– Нет, мне отец рассказывал. Сталин очень рассердился тогда на непрошеную защитницу: "Такая умная женщина, и меня учит…". Что Иосиф Виссарионович умел, так это влезть в душу. Настолько всех сразу располагал к себе – видно, было в нем что-то эдакое…

– Демоническое?

– Уж не знаю, как это назвать, но он мог человека очаровать. И мама поддалась его обаянию. Вроде бы ничего – посмеялись… "Хорошо, – говорит, – я подумаю". А потом послал в парторганизацию Тимирязевки парткомиссию и ее руками устроил там форменный разгром.

Я слышал, как отец укорял мать: "Видишь, к чему это привело? С такими людьми нельзя быть откровенными. То, что не входит в его концепцию, никогда не будет одобрено".

– Нина Теймуразовна была членом партии?

– С этим другая история связана. Мама очень активным человеком была: в спортивной организации работала, сама спортом увлекалась, как и отец. А вот насчет ее вступления в партию он не настаивал. Считал, что если человек к этому не стремится, то на кой черт…

Переехав в Москву, мы сначала поселились возле Большого каменного моста. Знаете огромную систему зданий – раньше она называлась домом политкаторжан? На самом деле там жили старые партийные работники, наркомы – в общем элита.

И вот как-то нагрянул к нам туда Иосиф Виссарионович. Обошел все комнаты, видит: мама, я, бабушка, тетка – она же моя воспитательница. "Кто где спит?" – спросил, а затем распорядился: "Завтра вы переезжаете в Кремль". Мама ему: "Я в Кремль не поеду". – "Как это не поедете?". – "Я там, – отвечает, – буду лишена всего своего окружения. Кто туда сможет ко мне попасть? Я же не член Политбюро и ЦК, у которого все общение там сосредоточено, работаю среди людей". Иосиф Виссарионович осерчал: "А мы что же, не люди?". Какой-то нервный у них разговор получился, неприятный. Я слышал все это, потому что дело как раз за обедом происходило. Он настаивал: "Видеться будем чаще", но мама свое твердила: "Иосиф Виссарионович, вы же сами в основном за городом живете, а мы, где бы ни находились, всегда вам доступны".

Сталин, видимо, не очень хотел затевать спор. "Ну ладно, упрямая вы семья – все одинаковы. (Скорее всего, он отца имел в виду. – С. Б.). Я скажу, чтобы вам особняк подобрали". И через неделю нас переселили на Мало-Никитский, где отца потом и убили.

– Забегая вперед, спрошу: вы считаете, что его даже не вывозили оттуда никуда?

– Это я совершенно точно знаю. Как и то, что не было никакого заседания Президиума ЦК "Об антипартийной, раскольнической деятельности агента империализма Берии". Но мы еще к этому вернемся.

Иосиф Виссарионович вскоре наведался посмотреть, как мы в том особняке устроились. Не подумайте, что он только к нам так приезжал – ко всем близким людям. Появлялся всегда неожиданно: или утром, или к обеду, или под вечер – и таким образом сам убеждался, кто здесь находится, чем эта семья живет и дышит. Эти его особенности были из разряда не совсем человеческих.

…Как-то он спрашивает маму (где-то за год до разговора насчет Тимирязевки): "Почему вы не член партии? Вокруг этого ненужные разговоры возникают: вот, мол, жена наркома – и не вступила. Вы что, против нашей программы?". Мама растерялась:  "Нет, просто я недостаточно грамотна политически…". Он ее оборвал: "Не надо! Или вы с нами, или против нас. Может, в вас эти княжеские штучки сидят?".

"Нет, просто я недостаточно грамотна политически…". Он ее оборвал: "Не надо! Или вы с нами, или против нас. Может, в вас эти княжеские штучки сидят?".

– Нина Теймуразовна и вправду княжеских кровей была?

– Мать у нее действительно из знатного рода, но, знаете (Смеется),большинство грузинских князей имели лишь две курицы и козу. А Иосиф Виссарионович мамино окружение хорошо знал, потому что один дядя – Саша Гегечкори – большевиком был и его сторонником, а другой дядя, хотя и носил ту же фамилию, был министром иностранных дел в правительстве меньшевиков. Он матери говорит: "Пусть уставом это не разрешено, но я пойду на нарушение и дам вам рекомендацию". До рекомендации, правда, дело не дошло, но через месяц мама стала кандидатом в члены партии. Ох отец и потешался тогда!

– А когда Сталин велел Игнатьеву ее арестовать?

– В конце пятьдесят первого года.

– Нина Теймуразовна дала повод усомниться в своей лояльности?

Читать далее:

https://mail..com/mail/u/0/?ui=2&ik=f67c8657e1&view=lg&msg=155dd006d1187812