О главном

Полагаю, в энциклопедиях будущего Чуковский будет проходить по разряду философии либо эстетики, и главной его заслугой будет теория самоцельности.

Суть этой теории в том, что человек не знает своих истинных намерений (примерно в это же время Фрейд догадался, что человек не помнит своих снов, а реконструирует их при помощи рациональной дневной логики). Более того, к цели ведет только то, что напрямую к цели не направлено.

Приземленный прагматизм не дает результатов, а чтобы добиться прямой выгоды, надо мечтать о высоком и абстрактном. Как сформулировал сам Чуковский — он афористичней всех умел излагать свои мысли, — «Пишите бескорыстно, за это больше платят».

Человек не думает о продолжении рода, когда выбирает партнера: за него об этом думает природа, а человек воспевает любовь, наворотил вокруг этого огромную культуру. Культура и есть приспособление, с помощью которого человечество прячет от себя свои истинные цели, — но если оно начнет буквально следовать этим целям, то есть обогащению, размножению, доминированию, у него ничего не получится. По содержанию человек — нормальное животное, но культура дает ему форму, и этот культ формы радикально отличает его от всех прочих тварей. И если шагнуть дальше, становится ясно, что самоценны не цели, а средства. Целей мы не знаем, и они нам скорее всего недоступны. Но человеку присущ именно культ этих средств: «Свободы воли, что бы там ни говорил Гегель, у человека нет ни на грош. Он весь в тисках необходимости. Но дивная иллюзия свободно у него проявляется при каждом его поступке…» И постепенно настоящим смыслом существования человека стало не выживание, а то, что он сам себе выдумал; постепенно лишнее стало важней необходимого. «Без необходимого могу, без лишнего — никогда» — любимое присловье Ахматовой, Светлова (которому оно и приписывается), Уайльда, который на молодого Чуковского повлиял сильней всех. На самом деле встречалось оно уже у Вольтера, а появилось у эпикурейцев. Чуковский раскрыл и обосновал этот принцип и всю жизнь ему следовал, и у вас тоже все получится, если вы прочтете и поймете ту его первую статью, написанную в 19-летнем возрасте. Когда человек очень быстро учится и соображает, мышление на этих сверхскоростях выносит его за пределы обычной компетенции, и он переживает озарение. Это и был метод Чуковского — разгонять свою мысль. Сам он считал, что сгубил себя поденщиной, но эта поденщина позволила ему многое сформулировать, и сделанных им открытий хватило бы на несколько жизней; однако главное он напечатал в первой своей заметке, которую пробил в «Одесские новости» Владимир Жаботинский.

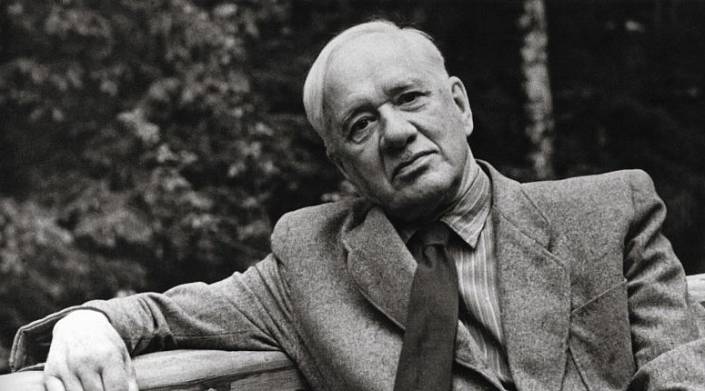

Молодого Чуковского часто описывают вечно голодным, закомплексованным и неуклюжим. Это не так. Он был очаровательным человеком и сохранил эту очаровательность до глубокой старости. Фонтан шуток, фейерверк цитат, беспрерывная театрализация жизни, высокая гибкая фигура, огромный запас витальной мощи — если бы в больнице его не заразили желтухой при уколе, прожил бы он свое столетие, им же и предсказанное («Я столетний дед Корней»). Иной вопрос, что он людей недолюбливал — то есть все вещи, которым обычные люди придают значение, казались ему малоинтересными. Он совершенно не пил, вообще не понимал, что в этом находят, ибо умел опьяняться хмелем более высокого порядка; никогда не курил, не испытывал ни малейшего интереса к наркотикам и иным практикам расширения сознания, страстно любил всю жизнь одну женщину — которая, впрочем, отлично сознавала всю меру его мужской привлекательности и в зрелые годы буквально сошла с ума на почве ревности. Романы у него, вероятно, случались, но он их тщательно скрывал — и отцензурировал все свои дневники. Но романы эти нужны были ему, видимо, лишь в той степени, в какой давали психологическую разрядку. Он любил своих детей, но не был фанатичным отцом, превозносящим их за сам факт родства; видел в них не свое продолжение, а самостоятельных личностей. Больше всех — вообще больше всего в жизни — любил дочку Муру, Марию, гениальную девочку, идеальную собеседницу, которая в одиннадцать лет сгорела от туберкулеза; от этого удара он не оправился никогда. Но и ее любил он не за то, что она была младшей или самой болезненной, а за то, что была самой талантливой, мгновенно подхватывала все его литературные игры, знала наизусть сотни стихов! И он не так уж лукавил, когда говорил, что терпеть не может детей. Детей вообще, как и людей вообще, он любить не мог — но талантливые дети, такие, как Валя Берестов, его восхищали, он нагружал их трудными, взрослыми заданиями и страстно ограждал от всех бед, с которыми сталкивался в собственном детстве. Чуковский обожал талант, к прочему был холоден — и, правду говоря, это очень верная позиция.

Корни

Два обстоятельства определили его жизнь: незаконнорожденность и детство, проведенное в Одессе. (Чуковский родился в Петербурге, но после расставания с его отцом украинка-мать переехала в Одессу. Коле Корнейчукову было три года. Петербурга он не запомнил.)

Тем и другим — как всякими вообще обстоятельствами, выбор которых от него не зависел — он тяготился. Некоторые из одесского происхождения делают свой личный миф, а он хоть и любил всю жизнь этот город, но презирал любое паразитирование на личных обстоятельствах. Одесский юмор и акцент казались ему провинциальными — он не зря считал Одессу столицей русского юга, не отстававшей от Петербурга, а кое в чем и обгонявшей его; поэтому Одесса Чуковского — город интеллектуалов, художников, лучших в России газетчиков, а никак не центр торговли и юмора. Культ формы, вообще присущий одесской литературной школе, культ профессионализма, заложенный Куприным — истинным отцом юго-западной прозы, автором «Гамбринуса», — Чуковскому очень присущ. Одесса любит хорошо сделанные вещи. В искусстве она ценит именно изящество формы, вовремя поставленную точку — и потому Чуковский стал лучшим русским критиком: он обо всем умел говорить ясно, увлекательно и насмешливо. Его любимым жанром стала устная лекция, поскольку интонации его статей тоже разговорны: он не морочит читателя научной (чаще псевдонаучной) терминологией, высказывается прямо, выходит на тему без долгих предисловий и не церемонится с оппонентами. Одесса научила его лаконизму, точности, иронии — Евгений Петров справедливо писал, что в эпоху компрометации всех ценностей ирония заменяла мировоззрение; их с Ильфом гениальный эпос вырос именно из одесского скепсиса, а написан он так хорошо потому, что в Одессе, как известно, халтура не проканает. «Я прошел в Одессе!» — это было у артистов и эстрадников знаком качества.

Сам Чуковский старался не то чтобы забыть, но спрятать свое одесское детство, полное унижений, и нищую молодость.

Общеизвестен случай, когда он пригласил Утесова (они приятельствовали) выступить в своей детской библиотеке в Переделкино, но в последний момент стал колебаться:

— Не знаю, как вас выпускать к детям. Вы одессит, от них черт-те чего можно ожидать…

— Он говорит мне, что я одессит! — завопил Утесов. — А сам он кто?!

Некоторое время Чуковский ошеломленно молчал, потом кисло сказал:

— Имеете двадцать копеек…

Петербург — та же Одесса, очищенная от южной пошлости, но и от южной радости. А потому последние годы он почти безвылазно провел в писательском поселке Переделкино, где была у него весьма скромная даже по советским меркам дача, — да и ее он охотно предоставил Солженицыну, когда тому негде было прятаться от недреманного ока. Известен блестящий ответ Ростроповича. Министр культуры Фурцева стала корить советскую интеллигенцию за нелояльность.

— Вот Чуковский, — говорила она. — Старый заслуженный писатель. А пустил к себе на дачу этого американского прихвостня Солженицына — возмутительно!

— Действительно, возмутительно, — согласился Ростропович. — Разве у Чуковского дача?! Пусть Солженицын живет у меня!

Что, кстати, и было исполнено. Тогдашняя интеллигенция не любила выстилаться под власть, это считалось неприличным.

…Самым же горьким обстоятельством в жизни Чуковского было то, что он родился вне брака, отца не знал и всегда воспринимал это как позор — окружающие активно укрепляли его в этой мысли. Отцом Чуковского был адвокат Эммануил Левенсон, который жил с его матерью в гражданском браке, но вскоре после рождения сына оставил ее, официально женился на богатой невесте и перебрался в Баку. Так что Чуковский не был никаким Корнеем Ивановичем — был он Николаем Эммануиловичем Корнейчуковым, хотя так никто его сроду не называл, ибо имя отца хранилось в тайне. Мир знает его по псевдониму Корней Чуковский, и это очень по-чуковски, он ценил только то, что сделано, придумано, а не то, что есть. Так он и себя придумал, и это гораздо лучше, чем тупо гордиться данностями. Вот старшая сестра Чуковского, Мария, носила отчество Мануиловна. Отчество свое Чуковский в документах писал по-разному: при крещении сына назвался Васильевичем, в советское время — Ивановичем, в переписи населения — Степановичем… Такая театрализация, маскарад — вполне в его духе. Отец Чуковского захотел увидеться с ним один-единственный раз и явился к нему, известному критику, в 1915 году, на куоккальскую дачу. Чуковский его прогнал, потому что считал виновным в страданиях своей матери, вынужденной в одиночку поднимать двоих; и в своих страданиях из-за вечного изгойства; и в том, что его отчислили из гимназии, потому что отец перестал платить за обучение (хотя насчет этого отчисления есть разные версии — прежде всего его бунтарское поведение).

В его отношениях с другими литераторами переплетались почти болезненная честность и такое же истовое, детское удивление перед чудом литературы.

Есть зацитированные строки из дневника Чуковского — о том, что свою незаконнорожденность он ощущал как вечный позор, что стеснялся, когда у него спрашивали отчество, и не знал, кем себя считать — русским, евреем, украинцем? Он утверждает, что менее цельного, более противоречивого, изломанного человека не встречал никогда. Но опять-таки вполне возможно, что без этого комплекса неполноценности и чувства собственного изгойства не было бы никакого Чуковского. Все его любимые герои тоже страдали от двойственности: Уайльд не знал, англичанин он или ирландец. Шевченко большую часть жизни провел в России, тоскуя по Украине. Чехов, интеллигент в первом поколении, вечно ощущал себя чужим среди аристократии, а потомственную столичную интеллигенцию откровенно презирал, но и мещан терпеть не мог. Некрасов страдал от форменного раздвоения личности, называемого теперь маниакально-депрессивным психозом, разночинцев любил, но их обществом тяготился, аристократов презирал — но с аристократическими пристрастиями ничего сделать не мог, за что ему дополнительно прилетало от злорадных ненавистников. Чуковский ощущал себя изгоем — и это сделало его писателем; но ведь тут у всех свой путь. Блок вот изгоем никогда не был, и именно это заставляло Чуковского относиться к Блоку с молитвенным преклонением, с белой завистью. Не любить его он не мог — Чуковский ценил чужой талант и переступил даже через то, что Блок поначалу считал его поверхностным, хлестким фельетонистом и оценил лишь в последние годы.

Наверное, из посторонних — то есть из неродных — он по-настоящему любил в жизни одного Блока: это был слишком чистый, слишком явный случай гения, чтобы у Чуковского могли возникнуть к этому человеку какие-либо претензии. Он сам писал о магнетизме, исходившем от Блока более живо и явственно, чем от кого-либо. Статьи о его смерти в дневнике Чуковского — самые пронзительные: «Каждый дом, кривой, серый, говорил: „А Блока нету. И не надо Блока. Мне и без Блока отлично. Я и знать не хочу, что за Блок“. И чувствовалось, что все эти сволочные дома и в самом деле сожрали его — т.е. не как фраза чувствовалась, а на самом деле: я увидел светлого, загорелого, прекрасного, а его давят домишки, где вши, клопы, огурцы, самогонка и — порховская, самогонная скука.

Когда я выехал в поле, я не плакал о Блоке, но просто — всё вокруг плакало о нем. И даже не о нем, а обо мне. „Вот едет старик, мертвый, задушенный — без ничего“. Я думал о детях — и они показались мне скукой. Думал о литературе — и понял, что в литературе я ничто, фальшивый фигляр — не умеющий по-настоящему и слова сказать. Как будто с Блоком ушло какое- то очарование…»

Характер

Вообще же он ссорился почти со всеми писателями, перед которыми благоговел, о которых писал — с Сашей Черным, Маяковским, Леонидом Андреевым: предлог был чаще всего — именно его неумение повторяться. Напишет кто-нибудь хорошо — он хвалит, потом напишет плохо — он ругает. При этом с писателем они уже друзья, и тут — бац — такое предательство! Андреев обиделся больше всех: Чуковский так расхвалил его пьесу «Океан» в замысле, в пересказе, а напечатанную — изругал. Но пересказывал Андреев действительно лучше, чем писал! С Маяковским вышло особенно печально. Чуковский влюбился в его талант, они даже устраивали совместный хеппенинг в тринадцатом: Чуковский читает в Политехническом музее лекцию о футуристах, посреди лекции встает в желтой кофте Маяковский, грозным басом прерывает лектора, скандал, публика в восторге. Никто не догадывался, что кофту приносил на выступления в своем портфеле Чуковский, а деньги после лекции честно делились пополам. Маяковский отбил у Чуковского очень нравившуюся ему Сонку Шамардину; та сделала от него аборт, Чуковский широко об этом рассказывал (в том числе Горькому), но слух о том, что Маяковский заразил Сонку триппером, распустил не он — у Маяка хватало других доброжелателей. Опять помирились. Чуковский позвал его на дачу, здесь Маяковский вышагивал по морскому берегу третью и четвертую части «Облака в штанах» (дочка Чуковского, восьмилетняя Лида, зачарованно повторяла: «Любовница, которую вылюбил Ротшильд!» — Чуковский не знал, ужасаться или восхищаться, стихи-то великие!). Но Маяковский имел неосторожность влюбиться в жену Чуковского Марию Борисовну, хоть и старше его на 12 лет, но в самом деле очаровательную, и грубо к ней пристать; Чуковский, не уступавший Маяковскому силой, а ростом даже и превосходивший, выставил его из дома (по слухам, из окна). Отношения между ними вообще были крайне напряженные: Чуковский смертельно обиделся на стихотворение «Гимн критику», Маяк неуклюже отбивался, что имел в виду не его (хотя вдумчивое чтение и упоминание матери — «разговорчивой прачки» — заставляют вроде бы усомниться); тогда кое-как снова выстроили нормальные отношения, хотя уже без всякой сердечности. В 1926 году Лиду «за политику» (рукописная листовка) сослали в Саратов. Чуковский за нее хлопотал и попросил вступиться Маяковского — самого известного советского поэта. Маяковский сказал: я могу только похлопотать, чтобы ее перевели в Нарым. Вообще-то это свинство, и хотя Маяковский потом все же хлопотал (Лида пробыла в ссылке год вместо трех), приличные люди так себя не ведут с несчастными родителями. Когда Маяковский застрелился, Чуковский, по собственному признанию, тоже рыдал — но, думаю, не так, как по Блоку.

В его отношениях с другими литераторами переплетались почти болезненная честность и такое же истовое, детское удивление перед чудом литературы. Он физически не мог соврать человеку, если его спрашивали о качестве текста, — а человеческая составляющая его интересовала лишь в той степени, в какой помогала (или не мешала) автору сочинять. Он и вправду не интересовался в жизни ничем, кроме литературы: все остальное — психология, политика, здоровье — интересовало его только в связи с ней. Таких людей много, особенно среди физиков, которые всерьез заняты только физикой, или математиков, часто не замечающих, что они вообще едят; писателям в этом смысле проще — им приходится хоть как-то интересоваться жизнью, потому что они о ней пишут. Но мещанские темы — деньги, качество продуктов, карьера — были Чуковскому тошнотворно душны. Пожалуй, он, как тот герой Стругацких, умер бы на второй день, если бы ему не давали читать; зато в среде людей доброжелательных и культурных он расцветал и расшибался для них в лепешку, если мог хоть как-то помочь.

Англия

По духу и характеру он был скорее англичанин, чем петербуржец. Англичан зря называют сухарями, они как раз сентиментальны и эмоциональны, — иное дело, что они к словам относятся очень серьезно. Слово джентльмена — это гарантия достоверности. Чуковский признавался, что уютней всего чувствует себя, читая Британскую энциклопедию, что само ее присутствие в доме как бы напоминает о нормальных ценностях.

В ранней молодости его другом и наставником был Владимир Жаботинский, печатавший в «Одесских новостях» популярные во всем городе фельетоны под псевдонимом Altalena («Качели»). Именно у Жаботинского Чуковский научился хлесткости стиля, стремительному выходу на тему и умению не церемониться с читателем (впрочем, тут он прошел и школу Розанова). Солидные, самодовольные публицисты, умелые нагнетатели банальностей (для того только, чтобы под их соусом протащить нечто мерзкое) были ему ненавистны — вот почему он так отважно нападал на М. Меньшикова, откровенного черносотенца, чья судьба оказалась столь трагична (его расстреляли в 1918-м на глазах у семьи). Жаботинский потом сделался ведущим деятелем сионистского движения, и это его желание обособиться от России было Чуковскому враждебно и непонятно — Жаботинский же считал, что в России еврей всегда будет врагом и рабом; ностальгический роман об Одессе «Пятеро» он, однако, написал по-русски. Проза его, сентиментальная и многословная, сильно уступает публицистике. Именно Жаботинский разглядел в Чуковском талант, стал его регулярно печатать в «Новостях» (с первого гонорара — 7 рублей — Чуковский купил себе приличные штаны и рубашку, остальное проел в кондитерской). Жаботинский добился того, чтобы 22-летнего Чуковского отправили корреспондентом газеты в Англию. Правду сказать, выбора у редакции особо не было — Чуковский знал язык в совершенстве, то есть буквально наизусть выучил словарь и без запинки переводил с листа; но выучиться произношению ему было не у кого, кроме разве английских моряков, регулярно скандаливших в «Гамбринусе», — и потому произношения своего Чуковский вечно стыдился. Но, конечно, после двух лет в Лондоне англичане его вполне понимали, и воспоминания Набокова о том, как Чуковский с его отцом-кадетом в 1915 году ездил в Англию агитировать за сотрудничество с Россией и как его там никто не понимал, откровенно фельетонны. У Чуковского с Набоковым-старшим сложились вполне дружеские отношения, и Набоков-pere при всем своем аристократизме весьма ценил критика, происходившего из кухаркиных детей; он даже прислал ему первую книжечку стихов 17-летнего сына — с надписью «В доказательство, что яблочко иной раз падает от яблони очень далеко». Гиппиус про эту книжку сказала: передайте мальчику, что он никогда не будет поэтом; Чуковский оказался более проницателен и предрек карьеру прозаика, что и сбылось. Последней, неоконченной статьей Чуковского оказалась восторженная рецензия на двухтомный комментарий Набокова-младшего к собственноручному переводу «Онегина».

Чуковский не был в Англии 45 лет и посетил ее вновь, только когда в Оксфорде ему вручали степень доктора. Он до слез был тронут полузабытой человечностью, мягкостью манер, блеклой голубизной английского неба, — и наверняка ему пришла в голову мысль, тревожащая обычно русских эмигрантов и не-эмигрантов: а что, сделай я тогда другой выбор? Вдруг вся моя жизнь пошла бы иначе? Вдруг я сделал бы тут больше и лучше и не проникло бы в мою работу столько грязи, страха, конформистской мимикрии… Нет, надо все-таки быть со своим народом — и кем бы я здесь был? Скучным профессором в твидовом пиджаке, английским стариком, свято верящим в силу слова и закона. А там, как писала Ахматова, все мы видели «события, которым не было равных»… И нет ответа.

Просто невыносимо грустно читать про то, как безмерно умилен был Чуковский сказанной в его честь латинской похвалой ректора: в ней упоминался среди его главных трудов «Кокодриллус».

Сказки

Чуковского в СССР знали прежде всего как детского поэта. Если очерк Шварца о нем — точнее, несколько страниц воспоминаний — публикаторы назвали «Белый волк», имея в виду благородную седину и волчий нрав, то в СССР он воспринимался исключительно в овечьей шкуре. Для большинства советских авторов творчество для детей было вынужденной стратегией выживания, и потому они терпеть не могли, когда их называли детскими писателями. Просто была такая сфера, в которой легально могли существовать диссиденты или реализовывались те авангардисты, которых не пускали печатать взрослые тексты. Ну какой детский поэт из Хармса? А из Сапгира? А из Олега Григорьева? Они очень талантливо писали, всё делали талантливо — но запихивать в колыбель Чуковского, острого фельетониста, сатирика, гениального критика, литературоведа, биографа?! Заниматься детской литературой он вообще стал случайно: заболел сын Боба, младший, и чтобы отвлечь его от бреда и жара, отец стал импровизировать, наборматывать стихотворную сказку — примерно так же, как Льюис Кэрролл, чтобы отвлечь от жары (по другим сведениям, дождя) маленькую Алису Лидделл и ее подруг, стал импровизировать совершенно абсурдную, о чем попало сочиненную «Алису в Стране чудес». Тоже англичанин, и тоже знаменит был совсем не сказками, а работами по математической логике. Но вот поди ж ты.

Александр Кушнер прозорливо заметил, что «Крокодил» — первая и самая талантливая сказка Чуковского, которую при советской власти не очень-то перепечатывали — сильно повлияла, например, на лозунговый и частушечный язык «Двенадцати» Блока, на ритм и строфику первой русской революционной поэмы. Кушнер даже привел забавную сравнительную таблицу, где тексты буквально вступают в диалог:

Гуляет ветер. Порхает снег.

Идут двенадцать человек.

Через болота и пески

Идут звериные полки.

И счастлив Ваня, что пред ним

Враги рассеялись как дым.

Пиф-паф! — и буйвол наутек.

За ним в испуге носорог.

Пиф-паф! — и сам гиппопотам

Бежит за ними по пятам.

Трах-тах-тах! — И только эхо

Откликается в домах.

Но где же Ляля? Ляли нет!

От девочки пропал и след.

А Катька где? — Мертва, мертва!

Простреленная голова!

Помогите! Спасите! Помилуйте!

Ах ты, Катя, моя Катя

Толстоморденькая…

Крокодилам тут гулять воспрещается.

Закрывайте окна, закрывайте двери!

Запирайте етажи,

Нынче будут грабежи!

И больше нет городового.

И вот живой городовой

Явился вмиг перед толпой.

Ай, ай! Тяни, подымай!

В этой шутке только доля шутки. И хотя в «Двенадцати» звучит множество голосов эпохи, в том числе и Хлебников, и городские романсы, — но и мигом разошедшаяся на цитаты сказка Чуковского тут тоже угадывается; или, верней, Чуковский в этой сказке расслышал те же голоса, которые потом померещились и Блоку.

Чуковский — не такой мелодичный и афористичный детский поэт, как Маршак, не такой лиричный, как Барто, не такой жизнерадостный (при некоторой туповатости), как Михалков, — говорю про раннего, потому что послевоенные его стихи гораздо слабее, — но он берет другим. Чем? Яркой игровой стихией, ритмическим богатством, замечательным словообразованием: ведь и Айболит, и Мойдодыр — это все он, а кажется, это было всегда. (Бармалея придумал не он, в Питере есть Бармалеева улица, сам Чуковский считал, что эта русская фамилия — результат трансформации английской Bromley, но доказательств этому не найдено.) Чуковский — идеальный знаток литературы и щедро привлекает то «щемящий некрасовский анапест», как сам он это называл, то маршевые ритмы, то частушки. Он знал детское творчество и умел стилизоваться под него, и дети легко опознают в его стихах собственные приемы — повторы, заговоры, бессмысленные на первый взгляд звукоподражания («Это Бяка-Закаляка кусачая, я сама из головы ее выдумала»). Именно эта словотворческая заумь привлекала детей, например, в детских стихах обэриутов — почему эти серьезнейшие авангардисты и стали любимцами именно дошкольной аудитории. Правду сказать, и немногочисленные лирические стихи Чуковского очень хороши — за счет того же ритмического многообразия, ассоциативного богатства, вовлекающего в стихию авторской речи множество цитат и ритмов:

Никогда я не знал, что так весело быть стариком.

С каждым днем мои мысли светлей и светлей.

Возле милого Пушкина, здесь на осеннем Тверском,

Я с прощальною жадностью долго смотрю на детей.

И, усталого, старого, тешит меня

Вековечная их беготня и возня.

Да к чему бы и жить нам

На этой планете,

В круговороте кровавых столетий,

Когда б не они, не вот эти

Глазастые, звонкие дети,

Которые здесь, на моем

Грустном, осеннем Тверском,

Бездумно летят от веселья к веселью,

Кружась разноцветной своей каруселью,

В беспамятстве счастья, навстречу векам,

Каких никогда не видать старикам!

Я не буду здесь подробно рассказывать о том, как его стихи подвергались разгромной критике, как с его сказками боролась лично Крупская (вот был человек, категорически ничего не понимавший ни в детях, ни в литературе, не умевшая ни писать, ни интерпретировать тексты, не имевшая собственных детей и сроду не рассказавшая им ни одной сказки, — а советская власть бросила ее на педагогику, на составление школьных программ, на выхолащивание сказок, в которых якобы извращается классовая мораль и искажается реальность!). Чуковского громили за военную сказку «Одолеем Бармалея», за эту отважную попытку рассказать детям о войне, — хотя и в этой сказке уже чувствуется насилие автора над собой; конечно, так свободно, как сочинял он в десятые и двадцатые, ему уже в сороковые писать не удавалось. Его поздние сочинения — в частности, книга «Мастерство Некрасова» — следствие долгого насилия над собой, и легкая, артистическая манера его ранних статей и стихов уже не угадывается в тяжеловесной критической прозе сороковых — пятидесятых, а писать стихи и сказки он и вовсе перестал, кроме экспромтов на случай. Чуковского убивали долго и прицельно, и хотя в конце пятидесятых под действием оттепели он раскрепостился, все равно писание стало для него мукой, и прежнее наслаждение творчеством не вернулось никогда. История жизни и творчества Чуковского — хроника бесконечной борьбы с людьми, лишенными слуха и вкуса; он сам говорил, что история русской литературы превратилась в мартиролог. На его глазах убивали, травили, сживали со свету всех его друзей-литераторов — от Замятина до Квитко, от Тынянова до Зощенко, от Гумилева до Пастернака. И его книга «Современники» — эпитафия им всем, блистательно написанная, но похожая и на автоэпитафию. Сейчас самое время поговорить об этой страшной антикультурной политике российского — советского — государства; о культе бескультурья, запретительства, цензуры. И все-таки Чуковский — памятник несломленному таланту, потому что и в этих пыточных условиях он сумел сделать колоссально много.

Сделанное

Полное собрание его сочинений составило бы томов пятьдесят (в очень неполном — пятнадцать), и не следует, вероятно, прислушиваться к его бесконечным дневниковым сетованиям на душащую его поденщину. Поденщиной он кормил большую семью, а главное — занимал собственный непрерывно работающий мозг. Активность этого мозга была исключительной, даже, пожалуй, болезненной — он страдал от бессонницы и прекрасно сформулировал главный механизм этого страдания: «Ужас в том, что вынужден проводить в собственном обществе слишком много времени». Он занимался корректурами, переводами, архивной работой, писал монографические статьи, предисловия, рецензии, брался за всё и умел в литературе всё. Его повести «Солнечная» и «Серебряный герб» — образцы прекрасной подростковой прозы. Но куда лучше написаны тысячи страниц его дневника — вот где блистательные психологические зарисовки и точнейшие предсказания.

Он написал прекрасную книгу о психологии дошкольников и об их воспитании «От двух до пяти». Там масса точнейших наблюдений, бесценных для родителя и детского писателя.

Он перевел с английского тысячи страниц, в том числе оставил непревзойденные переводы «Тома Сойера», «Принца и нищего», рассказов О.Генри, кратко пересказал «Робинзона», составил полное собрание сочинений Уайльда и снабдил его лучшим биографическим очерком о нем.

Он написал о русском языке, о его лексике и стилистике полезнейшую книгу «Живой как жизнь» и воспитал несколько поколений литературных редакторов, лучшим из которых, несомненно, была собственная его дочь Лидия. А сын Николай был отличным прозаиком и мемуаристом, чья книга «Водители фрегатов» была любимым чтением миллионов советских подростков.

Он был лучшим — может быть, после Писарева — литературным критиком в России, создателем жанра «критического рассказа» и публичной лекции о литературе, отважным борцом с любой пошлостью, в диапазоне от пинкертоновских детективов до сентиментальных девочковых повестей Чарской. И он же после революции добился, чтобы нищей старухе Чарской, которую перестали издавать, назначили пенсию.

Он заново переоткрыл Некрасова, первым понял масштаб его творчества, составил его первое полное собрание, фактически расшифровал и прокомментировал десятки его текстов, реставрировал замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо», первым оценил масштаб некрасовских открытий, ввел в литературный обиход тысячи документов и мемуаров, оставил блистательные литературные расследования «Поэт и палач» (о Некрасове и Муравьеве), «Авдотья Панаева», да и только ли о Некрасове писал он свои филологические повести? «Александр Блок как человек и поэт», «Чехов», «Современники» — потрясающий ряд литературных портретов, формулировки из которых сразу врезаются в память. Литературу он любил больше всего на свете — и это наилучший выбор. Человеком он был щедрым, но и язвительным, и язвительность эта была надежным защитным механизмом. Иначе его бы попросту уничтожили. Его часто упрекали в холодности, которую он опять же прикрывал нарочитой пылкостью и разнообразной эксцентрикой, — но есть высшее искусство в том, чтобы любить только достойное любви. Обывательское он игнорировал, его интересовало в человеке только творческое — и это правильно: если обращать внимание на остальное, творить не будет ни времени, ни сил.

Ему часто ставят в упрек три текста. Первый — письмо Алексею Толстому, которое тот опубликовал в «Накануне» в 1922 году, а не надо было, поскольку письмо было частное и на публикацию никак не рассчитанное; там содержались нелицеприятные замечания о некоторых общих знакомых (Замятин обиделся — и справедливо — на то, что Толстой назвал его осторожным и благонадежным; оснований для этого не было). Конечно, в этой истории вина не на Чуковском, а все же надо знать, кому и что писать. Интересно, что с Толстым это его не рассорило, и именно ему для сразу же закрытого журнала «Русский современник» Толстой отдал лучшую свою повесть — «Похождения Невзорова, или Ибикус».

Второй — дневниковая запись, где описано, как они с Пастернаком бесконечно восхищались Сталиным на VIII Всесоюзном съезде Советов. Чуковский замечает там, что никогда и близко не считал себя способным на подобные чувства, — и это намекает на то, что запись, как поясняет он на полях, была сделана для посторонних глаз, мало ли. Тон ее в самом деле почти издевательский. Нельзя исключать и того, что общий психологический морок действовал и на Чуковского, — мало ли мы сейчас видим таких примеров, — но в укреплении культа он участвовал по минимуму.

Самый серьезный упрек вызывает письмо Сталину от 17 апреля 1943 года — о беспризорниках. Есть там сомнительные пассажи вроде такого: «Необходимо раньше всего основать возможно больше трудколоний с суровым военным режимом типа колонии Антона Макаренко. Режим в этих колониях должен быть гораздо более строг, чем в ремесленных училищах. Основное занятие колоний — земледельческий труд. Во главе каждой колонии нужно поставить военного. Для управления трудколониями должно быть создано особое ведомство, нечто вроде Наркомата безнадзорных детей. В качестве педагогов должны быть привлечены лучшие мастера этого дела, в том числе бывшие воспитанники колонии Макаренко. При наличии этих колоний можно произвести тщательную чистку каждой школы: изъять оттуда всех социально опасных детей и тем спасти от заразы основные кадры учащихся». Это действительно так себе письмо, чтобы не сказать — ужасающий проект, но проблема была, Чуковский видел рост подросткового бандитизма в годы войны и пытался, как мог, противостоять ему. Это письмо публикуется по машинописной копии из президентского архива, но подписи Чуковского на нем нет, и стиль сомнителен. Никаких подготовительных материалов, черновиков (Чуковский даже письма редко писал сразу набело), вообще никаких свидетельств подлинности этого письма нет. Не в духе и не в стиле Чуковского поощрять и тем более инициировать карательные меры. Словом, из всех обвинений в его адрес это самое противное, но и самое шаткое. В остальном Чуковский прожил практически идеальную литературную жизнь — особенно на советском фоне.

При этом жизнь его была страдальческой, психика — истерзанной, карьера — состоящей из череды травль и катастрофических смен профессии, места жительства, среды. Он лишился и любимой куоккальской дачи, отошедшей к Финляндии, и любимой критической профессии, которая стала невозможной в мире предписанных мнений, и пережил всех своих детей, кроме Лидии. А все-таки всю жизнь он делал то, что лучше всего умел, и олицетворяет собой несгибаемый дух русской культуры — самое время вспомнить про него сейчас, когда все так беспросветно.

/КР:/

И перечитать «Краденое солнце» или «Тараканище». Честное слово, гораздо легче становится смотреть, как волки от испуга кушают друг друга.

Дмитрий Быков…/