У настоящих же иностранцев, не владевших русским языком, он вызывал боязливое недоумение. Зачем? Что ты там делаешь? Тебе же все пути открыты! Мне казалось, что это проявление остаточного страха перед «империей зла», оснований для которого с каждым годом становилось все меньше.

Я гордился своим выбором. Россия была на пути демократических реформ. Временные явления наподобие экономической нестабильности и правового нигилизма должны были в недалеком будущем отступить. Я поехал в большой красивый Петербург, не прерывая тартуской магистратуры, подрабатывал редактором в издательстве благодаря связям своей жены — кстати, обладательницы отдельной жилплощади, — и готовился стать ученым. Это желание оформилось у меня на филфаке с его славными традициями. К тому же я не хотел быть в Эстонии чужим, а чтобы стать своим, надо было якобы изменить занятиям русской культурой. Это я так уговаривал себя, потому что искал поводы для отъезда.

Мне хотелось движухи и достижений. Причем без усилий по изучению языков и адаптации ко всему на свете. Раз — и готово.

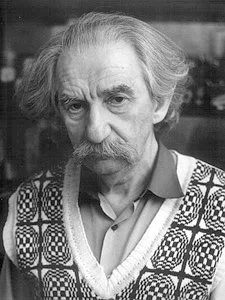

Советский и эстонский литературовед, культуролог и семиотик Юрий Лотман. Фото: Лев Зильбер

Более того, переезд в Россию открыл мне перспективу спекуляции своим наполовину эстонским происхождением. Низкопоклонство перед Западом распространялось и на суррогатный советский Запад, с которым граничил петербургский регион. За 20 лет жизни в России я наблюдал не столько эволюционирующий, сколько затвердевающий образ «Прибалтики, которой обеспечили в советские времена безбедную жизнь, а она ответила черной неблагодарностью, отделилась и вступила в НАТО». Но это не мешало отмечать «чистоту», «вежливость» и «хорошее снабжение» в ходе дружественных туристических визитов. Люди с гуманитарными интересами также ценили высокий статус Тарту и уважительно отзывались о Юрии Лотмане, у которого я так и не успел поучиться. Я все пропустил, но чувствовал себя причастным и преисполнялся. Мне это очень помогало до самого последнего времени.

При этом я не менял гражданство, но пользовался привилегиями. Паспорт позволяет без виз ездить почти по всему миру, а вид на жительство — также без визы пересекать границу страны, чьи граждане выстаивают огромные очереди в консульских отделах и нередко получают унизительные отказы. В то же время я не упускал возможности в частных беседах пожаловаться на несправедливость и бесчеловечность регистрации иностранцев в Российской Федерации. Но даже недовольство этими порядками возникло не сразу. Однажды, еще в прошлом веке, я сидел в очереди на регистрацию в одном из петербургских ОВИРов, как до 2005 года назывались подразделения МВД, ведавшие разрешениями на проживание иностранцев (ныне отделы ФМС). Вместе со мной своей участи ждал некий литовец, с которым у меня завязался разговор. Я с жаром, которого сам от себя не ожидал, ратовал за сохранение системы, при которой граждане России и других государств обязаны в трехдневный срок встать на учет, если оказались в другом городе. Ну, хорошо, три дня — это слишком. Ну, хорошо, не в полицейских структурах. Но без бумажки ты ведь и правда какашка, как же без нее, и т. п. Литовец смотрел на меня с любопытством, а в итоге резюмировал на хорошем русском, как заведено у литовцев, хлебнувших совка:

Ян Левченко. Фото: Высшая школа экономики

«Вы, как я вижу, уже полностью готовы. Вы считаете, что обязаны им и любите их за это. Как там говорится? Коготок увяз — всей птичке пропасть?»

Стокгольмский синдром — незаметная вещь. Это жало входит в тело безболезненно, и ты не знаешь, осталось ли оно с тех пор, когда ты смотрел в раннем детстве передачу «Служу Советскому Союзу», или заглотнулось, как наживка, когда уже постсоветские медиа что-то объясняли про «антитеррористические спецоперации» (хотя нет, тогда были просто операции) в Чечне. Когда готовишься стать ученым-гуманитарием и очень нравишься себе в этом качестве, не шибко интересуешься политикой. Нет-нет, это же такое грязное, а главное, непонятное дело! Пусть его делает кто-то другой! Счастье — это когда забот немного, деньги — легкие, а путь демократизации, понимаемой как синоним товарного и досугового изобилия, не имеет альтернатив. И даже когда тебе уже сказали, что «она утонула», что «если поймаем, то и в сортире замочим», что «вор должен сидеть в тюрьме», поскольку пора отжать ЮКОС, уже убили Юрия Щекочихина и Анну Политковскую. А ты все наслаждаешься жизнью и надеешься на лучшее, так как тебя окружают симпатичные люди с загранпаспортами и длительными стажировками в ключевых мировых университетах. А когда с каждым новым звонком из ада душа трепещет от страха, ты успокаиваешься мантрой, что государство — институт рациональный, современность держится на деньгах, а не безумии, поэтому изобилие не прервется, а государство — ну, ему же надо себя защищать. Как же без этого…

В 2005 году я уже жил на два города. Из Петербурга и сейчас принято, скорее, уезжать в Москву, хотя бывает наоборот. Скучая по Петербургу, я прочел книгу Михаила Берга «Письмо президенту» и немного погодя написал на нее рецензию в «Русский Журнал», одно из первых культурно-просветительских изданий в Рунете. Берг задавался в книге вопросом: как получилось, что он и президент России, родившиеся в один год и жившие в одном районе Ленинграда, пошли такими разными путями? В том ли дело, что одного шпана гоняла по пути в школу присказкой «Жид-жид-по-веревочке-бежит», а другой, гордясь отцом-фронтовиком и отираясь среди той самой шпаны, искал возможности предложить свою помощь «Дому на Литейном», как в Ленинграде звалась местная Лубянка? Вопрос был риторическим поводом написать книгу о дебрях, куда завел Россию неприметный человек с пустым взглядом, который поднялся в «лихие девяностые», но маниакально жаждал вернуть СССР. Уже 17 лет назад книгу отказался издавать кто-либо, кроме маленького издательства, где выходили ироничные книжки в стилистике движения «Митьки». Это был повод для серьезного беспокойства, но уже тогда я чувствовал внутри характерную холодноватую отчужденность, которая неизменно остужала мое стремление к переменам. Я был в России уже дома.

Стал настоящим, пусть и с легким экзотическим налетом, жителем Вавилона, в котором всегда можно прокормиться и при необходимости — затеряться.

К исходу первого десятилетия XXI века я начал работать в одном из оплотов более или менее либерального образования — в Высшей школе экономики. С этим заведением, как выяснилось задним числом, я очень долго связывал надежды, не обоснованные ничем, кроме призрачного чувства локтя. Это когда все невзгоды нипочем, потому что даже начальство такое надежное и прогрессивное, что позволяет тебе жить своей жизнью на зарплату, вызывающую классовое напряжение у коллег из других вузов. Миф о доходах либеральной профессуры — предмет отдельного разбора, и не мне его развенчивать. Тем более что лично моя профессура изначально была следствием уже отмеченного низкопоклонства перед Западом. Дело в том, что я не кандидат наук, а «доктор философии», как расшифровывается степень PhD, присвоенная мне в Тарту в 2004 году после защиты диссертации. Именно эта степень в период, когда российским университетам приказали охотиться за иностранными специалистами, позволила мне в очередной раз спекульнуть. Строго говоря, я заканчивал постсоветский университет, но в год вступления Эстонии в Европейский Союз получил от него символический капитал, который и вложил в свою должность. Утешает лишь то, что не у меня одного была степень PhD. А расстраивает — что среди моих коллег с такими же степенями не было никого, кто был бы выпускником бывшего советского вуза. Дело хоть и прошлое, но неловкость осталась.

Фото: Вятский государственный университет

Следующие десять лет я наблюдал два противоположных процесса. Ежегодно улучшалось все, что принято называть «средой». Москва превращалась в пригодный для жизни мегаполис. Стремительно рос туристический сектор, обслуживающий тех же москвичей, изредка — отличившихся жителей остальных миллионников. Россия мало-помалу освоила производство сыра «бри». Но почему ей это удалось — был уже другой вопрос и полное расстройство. Накануне своего недавно случившегося отъезда из Российской Федерации я ежедневно, почти ежечасно думал: как получилось, что все усилия пошли прахом. И пришел к выводу, что усилия были недостаточны. Усилия были такими, чтобы не рисковать и даже не уставать. При этом еще до аннексии Крыма и усиления полицейского произвола, не говоря уже о темном протуберанце, которым Россия запылала на исходе февраля 2022 года, я спокойно находился в стране, которая зачистила Чечню второй войной, быстро и поэтому почти незаметно откусила Абхазию и Южную Осетию и последовательно воспитывала лояльность диктатуре в пограничных странах. В той же Эстонии свобода слова не позволяла отнимать у русскоязычного населения права смотреть российские телеканалы. И как все это можно было терпеть? Да легко.

Операция «Крым» вызвала озабоченность, но не возмущение. А сила привычки вскоре поместила ее в кокон легитимности.

Успокоились, поутихли, начали крымское вино покупать, пока знакомые не видят. Когда-то Георгий Иванов писал в одном горьком эмигрантском стихотворении: «Обедать, спать, болеть поносом. Немножко красть — а кто не крал?» Много позже, адресуя себе технично перехваченный вопрос «Где вы были эти восемь лет?», я был вынужден признать, что мирился с ухудшающимся положением, надеясь, что производство слов может на что-то повлиять.

Кстати, о словах. В 2018 году мне позвонил человек, представившийся сотрудником органов. Я провел с ним 4 часа в «Старбаксе», слушая, что в моем университете работают предатели, и мой долг прогрессивного иностранца, друга России — катать на них доносы. На все дальнейшие звонки я отвечал, что явлюсь по повестке, а затем написал жалобу в приемную ФСБ с просьбой проверить личность человека, третирующего меня от имени уважаемой организации. Кончилось тем, что мне принес извинения куратор, отвечающий непосредственно за работу с моим факультетом. По его словам, это было следствие избыточного рвения конкурентов из соседнего отдела. Было ощущение, что я смотрю скучный фильм. Потом я радовался, что все обошлось, и эта радость была унизительна. Когда начали жестко разгонять митинги, сажать ФБК, «Открытую Россию» и вообще всех подряд, я осовело наблюдал, как динамично становится неузнаваемым некогда «либеральный» университет. Но я до последнего цеплялся за свои сантименты. Пока не проснулся в стране, воюющей со всем миром.

Один мой приятель, скандинавский русист, знаток модернистской поэзии и блестящий переводчик, рассказывал, как справляется с отчаянием, которое может нахлынуть в московском метро в час пик. В относительно безопасном месте он вжимается спиной и затылком в мраморную стену и говорит вполголоса и прикрыв глаза: «Просто русских людей очень до х… И это нормально, это нормально». Именно с этим отличительным свойством связана относительная незаметность недовольных и несогласных, которые продолжают покидать Россию с начала войны. Можно с эффектного ракурса заснять очередь на взлет в Шереметьево и подписать «философский самолет 100 лет спустя». Можно утверждать, что Россия лишается многих прогрессоров, оставляя себе массу регрессоров. Но это не отменяет полной невозможности изменить взятое направление — только рассуждать об упущенных шансах и надеяться, что это чему-то научит. Вот только кого и когда? Я много чего прочитал о России, но, похоже, так ничего о ней и не понял. И это поражение оказалось важнейшим опытом моей жизни.

Таллинн, май 2022.

/КР:/

Можно утверждать, что Россия лишается многих прогрессоров, оставляя себе массу регрессоров.

Но это не отменяет полной невозможности изменить взятое направление — только рассуждать об упущенных шансах и надеяться, что это чему-то научит.

Вот только кого и когда?/