Поэт Плещеев как воплощение русского альтруизма и гражданской совести.

«Гуманизм — это единственно, что, наверное, осталось от ушедших в небытие народов и цивилизаций…»

Алексей ТОЛСТОЙ (1882-1945), «красный граф»

Отечественная история — это не только история государственных социально-политических учреждений, русской науки, культуры и просвещения, не только хроника значимых событий в общественной жизни народа, его блистательных побед и позорных поражений, но ещё и его психоистория, без которой наше прошлое будет долго оставаться неполным, до конца недосказанным и утаённым по умолчанию. Русская психоистория замешана на дворянском иге и крепостном праве, на гражданском альтруизме и на животном барском эгоизме, и она немыслима вне творчества дворянских писателей эпохи просвещения, электричества и пара.

В свою очередь дворянская литература немыслима без помещичьей усадьбы, с её благодатным светом добра и мрачными тенями зла в косвенном, прямом и в бесконечном их противодействии. Великая русская литература стала универсальной хрестоматией психолого-педагогической антропологии, внесла свой весомый вклад в воспитание не одного поколения людей, живущих на просторах Русской северной Евразии. Она оказала огромное влияние и за пределами нашей страны, породив множество противоречивых легенд и мифов о русском человеке как виде историческом и псиантропологическом.

В этом, 2021 году, настал черед юбилейных дат, связанных с рождением дворянских писателей эпохи высшего развития альтруизма, великих реформ и реакции, эпохи идейного разброда и нигилизма, острого дефицита человечности в русском обществе. Среди них хочется особо выделить сразу несколько, хорошо известных, но, увы, забытых нами, дворянских писателей альтруистического толка — Ивана Аксакова, Аполлона Майкова, Ивана Никитина, Надежды Хвощинской и других. А заодно и хорошо известных всему миру три имени — Толстой, Достоевский и Чехов, без которых нам до конца не понять эту загадочную «русскую душу», плывущую неведомо куда на волнах отечественной психоистории.

Вспоминая творчество известных литераторов, мы вспоминаем и другие имена, в прошлом тесно связанные своим временем-пространством, своей творческой судьбой и особой ноосферой. Ряд за рядом, встают шеренгой имена других, не менее значимых для русской «философии любви и человечности» — Владимир Соловьёв, Афанасий Фет, Яков Полонский и Алексей Плещеев, — талантливые русскиие поэты послепушкинской эпохи, «провозвестники светлых идеалов и всех родов духовного величия человека и всего того высокого, чем тогда жила литература» (Николай Страхов). И там, где пребывает Пушкин и Гоголь, там обязательно присутствует Владимир Даль. Там, где обретаются в горних сферах Некрасов и Тургенев, там обязательно возникнут в памяти два наших славных писателя-«петрашевца» — Фёдор Достоевский и Алексей Плещеев, по-своему переживших гражданскую смерть и сохранивших до конца жизни свой гражданский альтруизм.

Алексей Плещеев — дворянский писатель, один из ярких представителей русской культуры, которая без дворянской литературы немыслима и невозможна.

Поэт Плещеев — яркий представитель дворянской литературы, без которой невозможно рассмотреть все стороны внутренней культурной истории России: (бытовую и политическую, социальную и экономическую, нравственную и умственную, религиозную и эстетическую), а также все стороны живой истории народной массы. (Павел Милюков). Так вышло, что сама русская литература стала порождением именно дворянской культуры, а не какой-нибудь иной и заёмной — немецкой или французской.

По литературной форме и по содержанию, русская проза (повесть) и поэзия, при всём интересе к повести западной, была и остаётся самобытной. Изображения народной среды (и человеческой души) никогда не достигали у европейских писателей той трагедийной высоты, простоты и выразительности, которые так легко давались русским писателям. Это объясняется тем, что сама дворянская русская культура (и литература) стоит почти три века на крови, на костях и страданиях русского народа. (1)

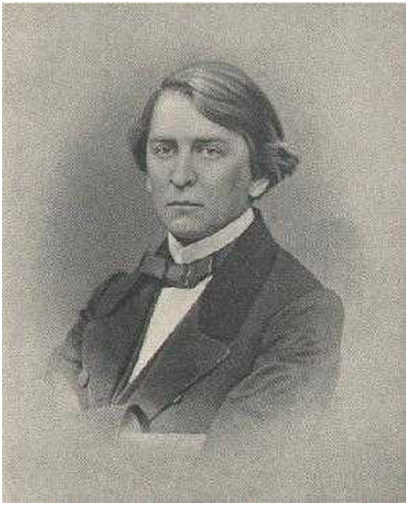

Плещеев Алексей Николаевич (1825-1893) — маститый русский поэт, типичный питомец дворянской усадьбы с трагически трудной и сложной судьбой. Он родился в дворянской семье, обучался в школе гвардейских подпрапорщиков, потом в Петербургском университете, но ни в том, ни в другом учебном заведении полного курса не окончил. По нынешним меркам, это человек с двумя незаконченными специальным и высшим образованиями и… поломанной жизнью. В апреле 1849 года последовал арест разночинной молодёжи из числа «членов революционного общества» во главе с его руководителем, кандидатом права и утопическим социалистом М.В.Петрашевским (1822-67). Под следствием оказалось 123 человека. Под Военный суд попали 22 человека, из них 21 — приговорен судом к расстрелу. Расстрел всем заговорщикам был заменён различными сроками каторги и арестантских рот. (2) Алексею Плещееву после отмены смертной казни грозила ссылка в Сибирь на вечное поселение, на каторжные работы, но император Николай I на приговоре суда милостиво наложил резолюцию: «Рядовым в Оренбургские линейные батальоны». Рядовой Плещеев служил в Уральске. При штурме кокандской крепости Ак-Мечеть (ныне Кзыл-Орда в Ферганской долине — А.А.) Плещеев отличился в бою, и был произведён генералом от кавалерии, командиром Оренбургского корпуса графом В. А. Перовским в унтер-офицеры, а 1856 году — в прапорщики. Выйдя, наконец, в отставку и получив разрешение жить в столице, с возвращением ему прав потомственного дворянства, Плещеев поселился в Москве, а с 1872 года в Петербурге, где до самой смерти не прекращал своей литературной деятельности. Усиленная журнальная работа, в связи с материальной нуждой, постепенно подорвала его здоровье, и он умер через два года (после получения неожиданного громадного наследства!) в Париже в сентябре 1893 г. в 68 лет. (3)

По авторитетному мнению историка искусства, барона Николая Врангеля, (родного брата «черного барона» Петра Николаевича), автора книги «Венок мёртвым», в России не было иной культуры, кроме культуры дворянской, ибо все наши дворянские писатели кровно и духовно связаны с потомственной усадьбой и вековой потомственной системой рабовладения. А заодно и с трагической историей Русской православной Церкви, которая по железной воле реформатора и Отца Отечества Петра Алексеевича (Романова) была напрямую подчинена земной власти, и стала банальным духовным ведомством — Священным Синодом. Именно тогда житийно-религиозная церковная литература уступила место светской, гражданской, дворянской научно-познавательной, «землемерной и цифирной» литературе, когда в начале нового Осьмнадцатого века «нуль (ничто и пустота) намерился числом быти»(4).

Дворянская мировозренческая литература начиналась с «навигаторских и цифирных» школ, когда русское юношество осознало и оценило появление в математике и философии Нуля — «запечатлённой пустоты» и ключа к основам Бытия, где «ноль — это всё, и всё — это ноль». (5)

Именно тогда некоторые, особо лояльные царю, церковные писатели-теологи и риторы бывшей Славяно-греко-латинской академии стали заниматься сочинением поздравительных, тяжеловесных од и написанием наставнических, поучительных книг для юношества. Книга «Юности честное зерцало» (книга о благородном поведении) — одна из таких.

Русская литература начиналась с протестного социально-религиозного «Жития протопопа Аввакума им самим написанного», с житейских поучений и возвышенной, стихотворной, подобострастной лести властительным «земным божествам». Не будем забывать, — льстят тем, кого боятся, что только перманентный страх порождает лесть и пресмыкательство. Величие русской литературы в её беспримерной человечности, («вечно бабьей» любви-жалости к отдельному человеку), возникшей в результате векового гнёта и рабства, тотального насилия властей над собственным народом. В русской культуре во второй половине XVIII века традиционное место православной церкви как хранителя Истины заняла дворянская литература. Именно ей была приписана (не совсем заслуженно — А.А.) роль обладателя и хранителя истины, обличителя власти и «печальницы народной», роль гражданской и общественной совести. При этом, как в средние века, как и в эпоху Ренессанса, такая высокая роль связывалась с особым типом благородного, дворянского писателя, с архетипом русского творца — борца, учителя мученика. «Он мыслился как борец и праведник, призванный искупить авторитет готовностью к жертве. Правдивость своего слова он должен был быть готов гарантировать мученической биографией». (6)

Плещеев — типичный представитель дворянской культуры, у которой нет, и не может быть программной альтернативы. В ней проклятие клейма хозяев и рабов лежит на всём, что делалось дворянскими писателями вне своих усадеб. Поэт Плещеев один из самых талантливых русских поэтов послепушкинской эпохи и один из самых психически и нравственно здоровых птенцов костромских «дворянских гнезд». Направление его творчества — теплота и человечность поэтического слова, поклонение всему прекрасному и высокому, служение добру и красоте, любовь к просвещению и свободе, ненависть ко всякому насилию и социально-общественному мраку и он, пожалуй, один из довольно немногих претендентов на звание совершенного человека. Не будем забывать о том, что в многочисленных питомцах «дворянских гнёзд» тогдашней блестящей, «позолоченной эпохи» с повзрослением просыпалась суть не только одних безвольных, изнеженных слепой материнской любовью Ильюш Обломовых, или сладострастных насильников и садистов Троекуровых, социальных паразитов-мечтателей Маниловых и хамовитых вертопрахов Ноздрёвых. Иногда в них проявлялся властительный двуликий Янус, дружественно-безвредный — снаружи и смертельно-враждебный — внутри, с чертами характерными для богоборцев и ниспровергателей устоев, гиперактивных бастардов великих, сильных и ничтожных. (см. Анатолий Апостолов, Бастард великий и ничтожный — ПРОЗА.РУ). Иногда их одарённость и талант «плохой-хорошей» жизни, порождали поэтический талант, высокое призвание (поэзию) и высокое ничтожество (быт монотонной повседневности, торжество физиологии). В какой мере и как часто сочетаются в «тексте жизни животворной» просто человек и поэт, просто биографический автор и автор-создатель высокого и небесного — вопрос, который и сегодня остаётся для нас вопросом без ответа. Дело в том, что люди искусства и науки, изобретатели-инженеры и конструкторы, люди одарённые и даже гении, не всегда являются носителями нравственности и образцами для подражания. Никогда не было и «нет никаких оснований утверждать, что занятие наукой способствует воспитанию высоких нравственных качеств» (академик Виталий Гинзбург). В самом деле, со своим врождённым и приобретённым характером, человек мало что может поделать, и если нравственность определяет лишь отношение к поступкам, то за сами поступки человека отвечает его нрав (норов, либидо, упрямство). Именно наш нрав и склад ума вершит наши дела в жизни и в искусстве, в науке и культуре. (7)

Феномен дворянской культуры (и литературы тоже) целиком построен на нравственных и физических страданиях, костях и крови русского народа и на трудных судьбах самих дворянских писателей. Внешние условия дворянской литературы той поры были весьма тягостны. Это нередко сказывалось более или менее жестоко на личной судьбе писателей (осуждение Плещеева и Достоевского, ссылка Салтыкова-Щедрина, эмиграция Герцена, арест и ссылка Тургенева, постоянные цензурные притеснения). Однако, всё это и прочие гонения и хула не замедляли развитие высшего альтруизма в творческой дворянской среде, и «святое дело» русской литературы неизменно оставалось священным нравственным долгом. Поэзия Плещеева высоконравственна и одновременно высокохудожественна, она — «золотой» фонд русской культуры, которая неподвластна ходу времени и бесконечности пространства. В ней, по словам Ж. Маритена, «Искусство косвенным и внешним образом подчинено морали». (8)

В поэзии и прозе Плещеева гражданские и моральные начала представляют собой некое органическое единство с совершенной формой изложения-обращения к «городу и миру», что даёт возможность определить его творчество и творчество других дворянских писателей, как «эстетическую школу нравственности». (Александр Герцен)

Расцвет творчества двух одарённых «петрашевцев» — поэта Плещеева и прозаика Достоевского в основном пришёлся на эпоху высшего развития в России (в семидесятые годы) альтруизма, когда в русском обществе возникла потребность в положительных идеалах и в совершенных людях. Героем новой эпохи становится не нарочито грубоватый разночинец-нигилист, а «кающийся благородный дворянин», желающий искупить и загладить вину своего сословия «перед всем своим народом православным». (Нехлюдов — герой романа «Воскресение» Льва Толстого — один из таких поздних кающихся и совестливых дворян-блудников — А.А.) Вместо идеала личного усовершенствования выдвигается принцип общественного блага, возникает интерес к общественным наукам, к науке о человеке, о воспитании человека человеком. (К. Д. Ушинский). В 1850-1860 гг. в русском обществе, на фоне барского усадебного разврата и растления крестьянских детей, на базе науки нравственного воспитания, возникают острые дискуссии о нравственности самих воспитателей-педагогов, об их казённом лицемерии, жестокости и душевной чёрвствости. (Владимир Даль). Одновременно с этим в образованной дворянской среде проявляется и мистическое, альтруистически-демократическое преклонение перед русским народом — «народничество». (Н.К.Михайловский).

На эпоху дворянского альтруизма приходится расцвет гражданской лирики в поэзии Некрасова и Плещеева, социальной публицистики и сатиры Салтыкова-Щедрина, Достоевского, Льва Толстого и социалистического реализма «мужицкой беллетристики».

В произведениях дворянских писателей эпохи альтруизма слышны ноты анафемствующего обличения пороков русской жизни в духе Савонаролы, едкая ирония и сатира в духе Джонотана Свифта — этот бесконечный, тривиальный «диалог торжествующей Свиньи с Истиной и Справедливостью», призывы наболевшего благородного сердца к элементарной человечности и уснувшему в согражданах природному альтруизму. (9)

Здесь мы видим, как несокрушим в своей правде, чести и достоинстве человек, прижатый стихийной силой к земле и к праху, когда он, несмотря ни на что, продолжает стремиться к небу, к своему богоподобному совершенству.

В личности Плещеева удивительным образом соединились лучшие черты его единомышленников-современников, он стал воплощением и выразителем всех их лучших чувств и устремлений. Он ни разу, нигде и никогда, не изменил себе и своим собратьям по борьбе с мировым злом за «русскую идею». Его гражданская и социальная лирика действовала на молодых читателей весьма оживляющим, ободряющим и укреплящим образом, даже в эпоху идейного разброда и искания новых идеалов в 1880-е годы. Его стихотворение «Вперед! без страха и сомненья…» было программным для петрашевцев. Прозванное «русской Марсельезой», оно звучало на митингах и маевках и стало песней рабочих, которую пели в канун революции и во вторую великую Русскую Смуту 1917-22 годов. Плещеев никогда не стоял в стороне от культурно-общественной жизни страны. Отбывая срок наказания в Уральске в качестве рядового солдата-штрафника, он не прекращает творческую и журналистскую связь с основными столичными журналами и со своими единомышленниками. Он всю жизнь продолжает говорить о высоком назначении поэта, о роли поэта-гражданина в развитии славяно-русской цивилизации как «наставника несчастных молодых людей», как «властителя дум», как идейного бойца, пророка и судию. Но самого себя он таковым не видел. Исходя из своей благородной и природной скромности, он считал, что «не всякому дано святое право обличенья». И не всякий человек и гражданин, по его мнению, способен стать «благим примером толпе в неправде закоснелой». Не всякому дано стать духовным проводником своего века, и тем более «бичём Божьим», который «зло обречь проклятью не страшится». («Раздумье») Вся гражданская лирика Плещеева наполнена ожиданиями социального справедливого Мессии в образе нового совершенного Человека, Пророка и Преобразователя:

Где он? Нас к бездне привела

Стезя безверья и порока!

Рабам позорной лжи и зла

Пошли, пошли, Господь, пророка,

Чтоб речь его нам сердце жгла

И содрогнулись мы глубоко…

Поэт Алексей Плещеев принадлежит к той особой, редкой ныне породе людей, которым был ведом стыд за себя, за свои прегрешения и неправедные поступки, за своё рабское бессилье и трусость в неравной борьбе с пороком перед лицом носителей зла. Поэту стыдно за себя (перед Богом и людьми) за своё малодушие, за «жалкое в себе разуверенье», за «убеждение в бесплодности борьбы», за «мысль, что ни одно правдивое стремленье ждать не должно себе пощады от судьбы».

Это умение «писателей-петрашевцев» сначала посмотреть на себя критически со стороны, их мужество бесстрашно заглянуть в глубины собственной души, дать самому себе не очень лестную оценку, и лишь потом рассуждать о героях своего времени и нравах своей эпохи, продолжает до сих пор вызывать у нас глубокое уважение и восхищение. Эту беспощадную самокритику на грани предсмертного покаяния нельзя назвать сегодня «самоедством больной русской души», или «врождённым комплексом неполноценности» русского человека, потому что именно это качество русских писателей и сделало русскую литературу сугубо дворянской и усадебной. Поэт Плещеев в первую очередь винит себя за напрасно растраченные силы, за свой не изжитый юношеский максимализм, за опасные заблуждения и социальные грёзы — «и чистых помыслов, и жарких упований на жизненном пути растратил много я».

Плещеев — дворянский поэт, «тихий отрок, чувствующий тонко, голубей целующий в уста» (Сергей Есенин), один из тех представителей творческого дворянства, кому было мучительно стыдно за себя, свою «страну рабов, страну господ». Ему было стыдно и за себя и за своё общество «просвещённых» крепостников, «где всё благородное страждет, одни скоты блаженствуют» (Виссарион Белинскоий). Почти всем им, мелкопоместным дворянским писателям и литераторам-разночинцам, по словам философа Влалимира Соловьёва, было присуще «искреннее, глубоко прочувственное негодование на общественную ложь». Чувство мучительного стыда за самого себя, за своё сословие и больное общество ещё в большей степени было присуще самому популярнейшему тогда в России поэту Николаю Некрасову:

Любовь и Труд — под грудами развалин!

Куда ни глянь — предательство, вражда,

А ты стоишь — безмолвен и печален

И медленно сгораешь от стыда.

Такое же мучительное чувство «стыда за себя» испытывали и многие последователи творчества Плещеева, его поклонники, ученики, эпигоны, которым он сочувствовал и всячески их поддерживал и ободрял: Надсон, Жадовская, Хвощинская и др. Признать свою слабость и немощность, признавать своё поражение всегда тяжело и даже стыдно. «Боролась я долго с суровой судьбой — душа утомилась неравной борьбой! Что делать? Мне стыдно и грустно, и больно…» (Юлия Жадовская). Необходимо заметить, что сам Плещеев, как и его мыслящее творческое окружение, являлся гражданской совестью своей эпохи без права быть пророком-обличителем, учителем нравственности и пламенным глашатаем политических свобод, «чтобы жить для жизни, а не для могилы, всем биеньем сердца, всем огнём страстей» (Семён Надсон)

Сила дворянской поэзии и прозы была выработана собственным житейским опытом, собственным трудом общественного сознания и постоянным волнением нравственного чувства. А.Н.Плещеев как поэт некрасовской школы и как прозаик «натуральной школы», относится к той славной плеяде дворянских писателей-патриотов, которым было свойственно чувство гражданского острого и жгучего стыда за российское порочное, больное общество. (10)

Здесь под гражданской совестью и стыдом понимается (хорошо забытое сегодня) глубоко осознанное чувство ответственности каждого отдельного человека за свою среду обитания — за свою семью, за круг своих родных и близких, друзей и знакомых, за своих земляков, за всё общество. Гражданская совесть дворянских писателей состояла в их твердом убеждении и ясном понимании того, что именно от каждого из них зависит будущее общества и судьба всей страны. Гражданский альтруизм дворянских писателей возник на почве векового гнёта и насилия начальства над человеческой личностью, как правило, личностью незаурядной и социально активной, считающей, что добро есть жизнь, а жизнь есть благо. Альтруист и настоящий патриот глубоко осознаёт, что жить нужно не для себя (эгоизм) и не для других (альтруизм), а жить нужно со всеми и для всех. Но достичь такой социальной гармонии невозможно в этом мире, ибо почти всегда гражданский альтруизм (пожертвование своею жизнью ради сохранения жизни других) является окончательной потерей блага для себя. И не всегда бывает благом жизнь тех, кто был сохранён для жизни ценою смерти других. Гражданский альтруизм, безусловно, украшает биографию героя в глазах потомков, и напоминает им о цене побед и достижений оставшихся в живых, «праздно ликующих, обагряющих руки в крови» эгоистов. «Как возможен альтруизм без эгоизма? Жертвующие жизнью суть альтруисты, а принимающие жертву, они — кто?» На этот банальный, но всегда актуальный и жгучий вопрос религиозного мыслителя и автора «философии общего дела» Николая Фёдорова (1828-1903) до сих пор нет внятного ответа. До сих пор социологи, философы и политологи препочитают обходить тему гражданского альтруизма вне рамок военного, казённого патриотизма. Сегодня уже мало кто из наших граждан стыдится своего животного эгоизма и личного процветания за счёт жизни и страданий сотен и даже сотен тысяч других людей. В условиях мирной, «оцифрованной реальности» жертвенный альтруизм отдельных граждан стал рассматриваться специалистами по социальной и возрастной психологии как результат суицидальных настроений, вызванных невыносимой тяжестью российского бытия. В современной РФ, которая занимает второе место в мире по числу самоубийств, рассуждать о жертвенном альтруизме людей былых эпох считается неуместным и неполиткорректным.

Реалистические тенденции русской литературы обусловили развитие сатирического жанра в ней. Элементы сатиры мы находим и в элегических стихотворениях Плещеева. В 50-е годы Плещееву принадлежит ряд сатирических произведений («Мой знакомый», «Счастливец», «Дети века все больные») Самое сильное стихотворение этого цикла — «Марш отступников», полное ненависти к ренегатам и предателям

Если Плещеев, изобличая пороки своего избалованного «дворянскими привилегиями» сословия, искал при этом эффективные средства по кардинальному их искоренению, то Достоевский являлся патологоанатомом своего нравственно стагнирующего общества, заглянувшего из порочного приусадебного борделя своего сословия в ближайшее фрейдистское завтра. То, мимо чего стыдливо прошёл Гоголь, заметили, отметили и предали общественной огласке такие писатели-альтруисты как Достоевский и Плещеев, Василий Семевский и Константин Аксаков, сын Сергея Тимофеевича Аксакова (1791-1859), русского писателя, знатока помещичьего быта, 230-летие с дня рождения которого мы отмечаем в этом 2021 году.

Все основные темы тяжёлой прозы Достоевского — блуд, деньги, растление малолетних, убийство, насилие и революция — чисто французские темы, перегруженные психопатологией эпилептика, потрясённого пороками и развратом своего сословия, «известного подлостью прославленных отцов». (М.Ю.Лермонтов). Того самого паразитарного сословия, вырождение которого началось почти сразу же после обнародования жалованной грамоты Екатерины Великой в 1785 году, закрепившей сословные привилегии дворян и полное бесправие крепостных крестьян, белых, православных рабов.

Проза Достоевского пугала и шокировала молодые умы, ибо она совмещала в себе совершенно противоположные психологические чувственные элементы. Никто из дворянских писателей не мог быть таким одинаково злым и жестоким и таким бесконечно милосердным в своей всепроникающей любви ко всем оскорблёныи и униженным, обманутым, растленным и поруганным, каким был Достоевский. В семидесятых годах Достоевский был вождём не умственным, а вождем скорее нравственным, как и его товарищ по беде, по каторге и арестантским ротам — Плещеев. Если по Владимиру Соловьёву и Алексею Плещееву, любовь — это единственная сила, способная изжить и упразднить пещерный эгоизм, это «проблески неизмеримого блаженства и веяние нездешней радости», то по Достоевскому существуют два типа любви, столь свойственные русскому характеру: любовь-сладострастие (царство сладострастной карамазовщины — А.А.) и любовь-жалость. Герои Достоевского любят либо из жгучего и неистового блуда, безумного сладострастия, либо из жалости, и оба эти чувства важны в любви, составляют два её полюса, где сладострастие сильнее милосердия, не ведает ни стыда, ни жалости. Когда сладострастие является основной ценностью и главным средством самоутверждения, оно превращается в разврат и блуд, а блуд в свою очередь приводит к разрушению личности, к распаду семьи и рода, иногда к затяжной стагнации страны и общества. (см. Анатолий Апостолов. Русская семья: периодв распада — ПРОЗА.РУ)

И у Достоевского и у Плещеева любовь — это всегда трудный путь одного человека к другому человеку, поиски «себя другого», себя иного, светлого и совершенного. По утверждению Льва Карсавина, диалектическая природа любви у этих двух писателей-петрашевцев представляет собой, двуединство жизни и смерти, свободной личности и абсолютного бытия. (см. его «Noctes Petropolitanae»). Это вполне совпадало с традицией христианского платонизма и с данными современной психологии как науки того времени и возникшей в Россиийской империи в середине века психологической школы. Никто из современников не учился у них, именно ЧТО и КОГО любить, а учились у них всечеловечности, самой философии любви, проникаясь её страстностью и силой, эстетикой и этикой.

Если Плещеев призывал молодых крепить свои слова реальным делом и преобразовывать мир через любовь и труд к лучшему уже сегодня, то Достоевский призывал своих современников к милосердию и филантропии. Надо признать, что их воззвания были услышаны лишь частично в том обществе, где уже шесть веков продолжает гибнуть русский человек. (см. Анатолий Апостолов «Здесь гибнет человек!» — ПРОЗА.РУ). Как человек, Плещеев отличался ничем неомрачаемой чистотой души. Его поэзия есть во многом выражение его жертвенной и трудной жизни. Творчество Плещеева было высоко оценено его современниками и встретило радушный приём со стороны критики: «в том жалком положении, в котором находится наша поэзия со смерти Лермонтова, Плещеев — безспорно лучший наш поэт в настоящее время» (А.Сальников). Так, современник Плещеева, известный тогда поэт и переводчик П.И.Вайнберг («Гейне из Тамбова») замечает, что основной мотив поэзии Плещеева — гуманность в самом обширном и благородном значении слова. Будучи применена преимущественно к окружавшим поэта явлениям общественным, эта гуманность естественно должна была принять элегический характер, но его грусть всегда сопровождается непоколебимой верой в победу — рано или поздно — добра над злом. Да, допущено много жизненных ошибок, (все мы не без греха!), и ни одну из них уже никак не исправить и вычеркнуть из прошлого. И «дней скорби и тревог, дней горького сомнения, тоски болезненной и безотрадных дум», как и прежде, не миновать. Они наполняют собой всю оставшуюся жизнь поэта, где «повсюду ночь да ночь, куда ни бросишь взор», но умирать, не завершив в жизни главного, пока не хочется — «и хоть не вижу я отрадного рассвета, ещё невольно взор с надеждой смотрит вдаль».

Современники оценивали Плещеева как чуткого, сентиментального и добродушного идеалиста. В любых жизненных ситуациях он всегда умел оставаться человеком. Его представления о гуманизме ярко показывают его стихотворения и повести. Алексей Николаевич пронес эти качества через всю свою жизнь, искренне веря, что добро обязательно преодолеет зло, и справедливость восторжествует. Не случайно Плещеев так страстно призывает читателя к доблестному подвигу и великим делам. На его строки положено множество музыкальных композиций (например, «Ни слова, о, друг мой…» авторства Петра Ильича Чайковского). Не меньшей популярностью пользовалось стихотворение «По чувствам братья мы с тобой». Призывавшее к бесстрашию, оно способствовало сплочению передовых людей, было любимейшим в среде революционно настроенной молодёжи. Стихи Алексея Плещеева оказали огромное воздействие, как на современников поэта, так и на последующие поколения. Самое сильное стихотворение этого цикла — «Отчизна», где изображена горькая жизнь труженика убогих деревень. Поэт мечтает о том дне, когда исчезнет в славянском мире «ненависть племен», когда не будет «братской кровью меч народов обагрен».

Дворянская литература не только зеркало русской жизни, но и её живая и трагическая история, в которой самый рядовой и «самый последний человек» — это уникальная живая мемория и отдельно взятый движимый и недвижимый мемориал. По сути, и по правде говоря, каждый из нас — носитель живой памяти, отдельная история, не похожая ни на какую другую, обязательно неповторимая и всегда оригинальная (Алексис Каррель).

Не потому ли главным признаком высокого уровня культуры является высокий уровень культуры исторической памяти, без которой нет великой нации, нет и, не может быть великой художественной всечеловечной литературы.

В кромешной тьме Забвения и Беспамятства гибнет всё свершённое до нас и после нас — всё материальное и когда-то модное, прекрасное и вульгарное, великие свершения и преобразования, мечты и корабли, в том числе государства, страны и народы. Только с обретением своей исторической и мифологической памяти, своей письменной истории и своей отечественной историографии мы все как нация обрели самих себя, «мы из небытия в бытие произведены». (Гавриил Головкин) и уже более трёх веков с гордостью называем себя великороссами. (Владимир Даль)

Именно отечественная историография, житийно-летописная и дворянская гражданская литература сделала русского человека историческим видом. Русская культура и наука, светская и религиозно-философская литература будут ещё долго оставаться нашей национальной гордостью, ибо дворянская литература существенно дополнила новым смыслом и пониманием общемировую Легенду о совершенном Человеке с её девизом великих гуманистов и мыслителей эпохи Возрождения: «Человек — это свято!» (Пико дела Мирандола)

Увы, мечты о всеобщем «благоденствии и счастии народном» никогда и нигде не сбываются при любой погоде — ни в «Земле Офирской» историка и писателя-утописта князя Михаила Щербатова, ни в реальной коммунистической России во главе с русофобом, гением зла, бастардом Лениным и первым красным маршалом, полководцем-самоучкой Львом Троцким. Социальная утопия и русских язык в некоторой степени идейно и временно объединяла их. Так социальные грёзы дворянских писателей 40-70 гг. XIX века о справедливом обществе самых совершенных людей, преобразились в начале XX столетия в грёзофарс, а в литературе созданной большевистским Агипропом в годы советской власти — в грёзы о светлом коммунистическом завтра. Между дворянской литературой и так называемой советской нет особо выраженной естественной преемственности — русские писатели-классики не оставили после себя великих учеников, исходя из известного принципа: «Учитель не умрёт в ученике!», ибо в основе нового пролетарского искусства, «искусства коммуны», лежал пафос борьбы с культурой старого мира, когда, по словам «литературного уголовника» и «лучшего друга чекистов» Владимира Маяковского, настало время на Лубянке лаять «товарищу маузеру» и «время пулям по стенкам музеев тенькать». Увы, дворянские писатели, как «учителя жизни»» и духовные наставники закончились накануне XX века-людоеда. В двадцатом веке с архетипом «учитель-ученик» было покончено. Последним в роли учителя в отношениях с Буниным и Горьким был Чехов. Однако, они, прожив существенно больше Чехова, так и не стали учителями в пушкинском, плещеевском, толстовском и чеховском смысле. Бунин оказался в эмигрантской изоляции, там, где «живут чужие господа и чужая плещется вода», а Горький подменил личный поиск высоких смыслов массовой литературной учёбой, стал повивальной бабкой соцреализма, но подлинным «учителем жизни» так и не стал, и ни одного подлинного великого ученика-победителя у него не было. Под крылом Горького выросло множество литературных маклаков и творческих политических доносчитков, ставших корифеями соцреализма, история которого стала историей позора русскоязычной литературы. Среди советских писателей, этих «инженеров человеческих душ», было немало одарённых людей, но, увы, среди них в СП СССР почти не было настоящих «учителей жизни» и мыслителей-альтруистов. Такие советские писатели, как Алексей Толстой, (по прозвищу «Красный граф»), в своём творчестве были в основном лукавыми конформистами, советско-русскими или русско-пролетарскими «бойцами идеологического фронта».

Большинство полковников и генералов от советской литературы трактовали гражданский альтруизм по-своему разумению, в духе т.н. высшей марксистско-ленинской нравственности — это жертва своей личностью (и жизнью) в пользу коллектива, советского общества, родной Коммунистической партии и родного социалистического Отечества. Понадобился жалкий и позорный распад СССР и десять кромешных лет третьей русской Смуты, чтобы, наконец, понять, что между советским патриотизмом и гражданским альтруизмом нет ничего общего, что высшая безнравственность и запредельный эгоизм с его политической шизофренией — это когда коллектив жертвует талантливой и одарённой личностью в пользу себя самого. Удивительно, но факт, что именно дворянская литература смогла укрепить в российской рабовладельческой общественной системе высокие социально-гуманистические идеалы.

Именно в лице писателей Аксакова, Гоголя, Достоевского и Плещеева дворянская литература и публицистика вернула из небытия в бытие самого маленького и «последнего русского человека», имеющего абсолютную ценность и свою общественную стоимость своей личности. Именно дворянские писатели в своей публицистике, в поэзии и прозе объявили крепостного раба «своим родным братом по вере, по душе и крови», и призвали власть придержащих к милости и филантропии. Дворянские писатели-славянофилы и демократы, определив и установив абсолютную ценность каждой личности, дали тем самым нам возможность устанавливать и определять политическую и социально-экономическую эффективность правящего режима, измерять его КПД с учётом расхода человеческого материала (в чел/единицах) за каждый период времени (пятилетку,семилетку, четверть века и полвека). Увы, цена коммунистической утопии в большевистской России оказалась чрезмерно высокой и даже непосильной для русского народа, а посему проблема гражданского альтруизма и гражданской совести остаётся и в XXI веке в нашей стране до конца не изученной и трагически неразрешимой.

АВТОРСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ, ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Все черноземельные недворянские писатели — Помяловский, Подъячев, Левитов и братья Успенские — хорошие бытописатели и очеркисты, но они в русской литературе вторичны, и не могут стать весомой альтернативой дворянской литературе, состоящей из двух течений — германского и галльского. Галлическим поэтом и прозаиком был Пушкин и его поэтический круг, который писал и думал по-французски. Дворянский писатель Достоевский, сын полкового лекаря, тоже вышел из мансарды французского трущобного леворадикализма. Германообразными, сентиментальными по духу и по стилю изначально являлись Жуковский, Карамзин, Плещеев и Тютчев. Их мечтательный на «западный манер» романтизм был весьма далек от унылой прозы курной избы и диких нравов помещиков-рабовладельцев. Так считал историк Павел Милюков в начале XX века, автор знаменитых «Очерков по русской культуре», а также и ряд современных ему французских литературных критиков, недовольных успехами русской литературы во Франции и в Западной Европе. (см. П.Милюков. Очерки по истории русской культуры. 6-е издание, исправленное и дополненное. Часть первая. СПб. 1909, с.3) Однако, с этим мнением историка русской культуры можно согласиться только отчасти. Да, как писатели, и Григорович, и Достоевский, и Некрасов, и Плещеев, и Тургенев, взошли на русской почве и воспитались в тепличных условиях на французских идеях и образцах, но в этом утверждении есть только доля правды. На самом деле это влияние общественных идей французской литературы на русских писателей в эпоху великих реформ в России было второстепенным. ( см. Юрий Лотман. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века)-ООО «Издательство АСТ», 2020)

2. Были приговорены к расстрелу братья Дебу и братья Достоевские, С.Ф.Дуров, Н.С.Кашкин, Н.А. Момбелли, А.И. Пальм, А. Н. Плещеев, лексикограф и беллетрист Ф. Толь, химик Ф. Львов, гигиенист Д. Ахшарумов и другие — всего 21 человек. Расстрел всем заговорщикам был заменён различными сроками каторги и арестантских рот. Сам М.В.Петрашевский (1822-67) был осуждён на вечную каторгу и отбывал её на Забайкальских заводах и умер в Сибири. Алексей Плещеев пострадал за смелые «бунтарские» (революционные) стихи. Его единомышленники — Николай Григорьев за написание агитационного листка «Солдатская беседа», а Петр Филиппов за свои «Десять заповедей». Остальные «петрашевцы» — за вольнодумство и революционные грёзы, за увлечение «фурьеризмом» (за чтение сочинений Кабе, Прудона и Фурье) и за… тайные прения по трём основным «главным вопросам»: о необходимости освобождения крестьян с землёй (без выкупа у помещиков), о реформе судопроизводства и смягчении цензуры.

3. Синельников А.Н. Русские поэты за сто лет. Сборник лучших лирических произведений русской поэзии. СПб. Издание В.И. Губинского, 1901, СС. 253-254.

4.Апостолов А.Г. Школа, образование и учебная книга в России в XVII веке.// ж. «Советская педагогика», 1974, №4 (апрель), изд-во «Педагогика», СС.103-111.

5.Сейфе Чарльз. Ноль: биография опасной идеи (рус пер.) – М.: 2014

6. Лотман Ю.М. Избранные статьи. В 3 томах. Т.3 – Таллин,1993, (см. «Архаисты-просветители»)

7. Гинзбург В.Л. Письма к любимой. — М.: Время, 2016.

8.Мамонтов С.П. Основы культурологи. 2-е изд., доп. – М.: Изд-во РОУ, 1996 СС.174-175. См. также – Маритен Ж. Самосознание европейской культуры XX века. М. 1991, с. 178.

9. П.Милюков. Очерки по истории русской культуры. 6-е издание, исправленное и дополненное. Часть первая. СПб. Типография М.А.Александрова (Надеждинская, 43), 1909, с.3

10. Необходимо знать и всегда помнить, что освещение в печати темы помещичьих гаремов из крепостных девочек в Российской империи была крайне нежелательной, ибо она разрушала духовно-нравственный и этический базис руссокого абсолютизма. Примечательно, что в оригинальной авторской версии повести «Дубровский», не пропущенной императорской цензурой и до сих пор малоизвестной, Пушкин писал о повадках своего Кириллы Петровича Троекурова: «Редкая девушка из дворовых избегала сластолюбивых покушений пятидесятилетнего старика. Сверх того, в одном из флигелей его дома жили шестнадцать горничных… Окна во флигель были загорожены решеткой, двери запирались замками, от коих ключи хранились у Кирилла Петровича. Молодыя затворницы в положенные часы ходили в сад и прогуливались под надзором двух старух. От времени до времени Кирилла Петрович выдавал некоторых из них замуж, и новые поступали на их место…» ( Семевский В.И. Крестьянский вопрос в XVIII и первой половине XIX в. Т. 2. СПб., 1888 г., с. 258.)

09.11.2021, в День преподобного Нестора-летописца Печерского