В начале ноября 2017 года петербургский книжный магазин «Подписные издания» и проект «Открытая библиотека» выпустят книгу «Диалоги с Сокуровым». В книге собраны беседы российского режиссера со многими выдающимися современниками — Светланой Алексиевич, Людмилой Улицкой, Нютой Федермессер, протиереем Алексеем Уминским и другими — об истории России, Русской православной церкви, Европе, культуре и политике. «Медуза» публикует разговор Сокурова с Кириллом Серебренниковым о тоталитаризме.

«Здесь начинается тоталитаризм»

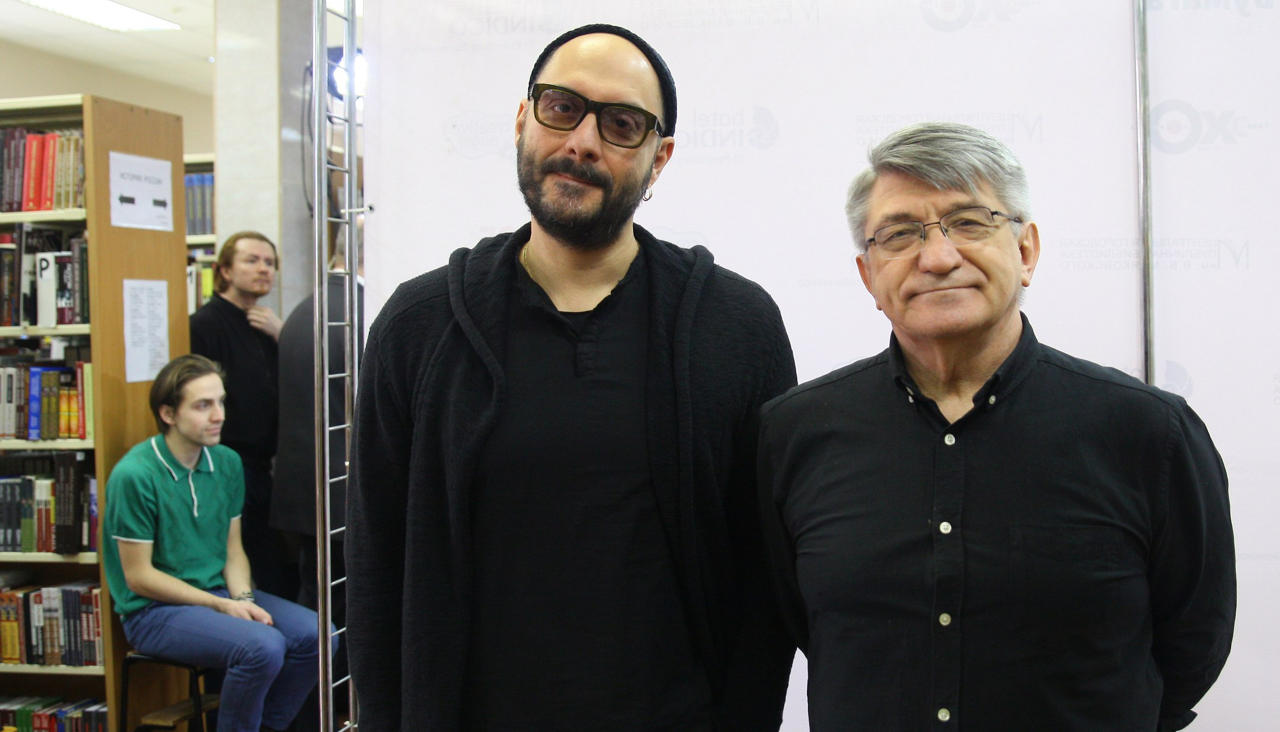

Диалог Александра Сокурова и Кирилла Серебренникова состоялся в рамках проекта «Открытая библиотека: диалоги» в библиотеке им. Маяковского в Санкт-Петербурге 26 марта 2016 года

Николай Солодников: С большой радостью представляю Александра Николаевича Сокурова и Кирилла Семеновича Серебренникова. Мы будем говорить о тоталитаризме. Кирилл, не так давно ты дал большое интервью порталу Delfi и среди прочего говорил о советском прошлом, вообще о прошлом, которое нас не отпускает, не дает нам двигаться вперед, заставляет нас бесконечно рефлексировать и топтаться на месте. Но я думаю, что есть огромное количество людей, для которых память, в том числе память о советском прошлом, — это тот институт, который заставляет их оставаться людьми, как они считают. Ты можешь еще раз сформулировать свое отношение к прошлому, советскому прошлому?

Кирилл Серебренников: Это не вполне корректный вопрос. Советское прошлое — оно очень разное. Одно — в двадцатые годы, другое — в тридцатые, далее война, послевоенные годы… Все это разное прошлое. У каждого свое советское прошлое. Я помню уже черненковское: упадок Советского Союза, развал, помню, как меня ребенком в Ростове-на-Дону посылали отоваривать карточки продуктовые в магазин. Их было очень много: на сахар, на водку, на какую-то еду… Было много-много-много разных бумажечек. И я стоял в этих очередях. Это была какая-то норма жизни.

Не хочется ныть. Хочется из прошлого доставать только то, что нужно для жизни, что делает тебя сильным. Хочется не доставать то, что делает тебя слабым и убогим. Этого полно в любом прошлом: в прошлом любой страны, в прошлом любого человека. В жизни каждого человека, как и в жизни любого огромного организма — страны, — есть скелеты в шкафу, есть темные страницы, есть вещи, которые мы не хотим проговаривать, потому что стыдно. Каждому из нас, сидящему в этом зале, каждому из людей когда-нибудь было стыдно за то, что он сделал. И значит ли это, что мы все — мерзавцы? Нет. Я неправильно сказал, сделал что-то нехорошее, потом за это было стыдно. Значит ли, что нам надо жить этой мукой бесконечно?

Свойство памяти и свойство человеческой природы в этом являются удивительными: человек преодолевает фрустрации. Вся жизнь человека, все, что он делает, нужно для того, чтобы преодолеть, забыть про эти скелеты в шкафу.

Солодников: Не забываются ли вместе с этими скелетами в шкафу какие-то вещи…

Серебренников: Забываются.

Солодников: У нас самолет разбился в Ростове. Кто-нибудь утром просыпается с этой мыслью, кроме тех людей, у которых родственники погибли? Нет.

Серебренников: Почему нет? Лента…

Солодников: В ленте новостей нет института памяти.

Серебренников: Есть лента фейсбука, она очень активно реагирует на эти вещи. Понимаешь, ты тоже сейчас совершаешь какой-то акт тоталитаризма, заставляя всех одинаково переживать прошлое, одинаково по поводу него рефлексировать, доставать оттуда какие-то одинаковые матрицы и по ним строить свою будущую жизнь. Каждый живет по-своему, и мне, как человеку, который занимается театром, кинематографом, интересна частная жизнь, персональная, очень личная. Экстраполировать ее на страну не всегда получается. Многое очень зависит не от «-измов», а от поступков, простых поступков простых людей.

Солодников: Александр Николаевич, вы говорили о том, что для вас в прошлом существует энное количество вещей, явлений, фрагментов истории, которые вам чрезвычайно дороги. Какая часть советской истории вам дорога? К чему вы обращаетесь? По чему вы скучаете сегодня? Что для вас является поддержкой, несмотря на то что с вами, как с творческой личностью, происходило в советское время?

Александр Сокуров: Да, злой памяти меньше. Я был окружен хорошими людьми. И вообще я создан не по образу и подобию Божьему, а по образу людей, которые в какой-то момент всегда помогали мне. Кто-то, с кем я работал на телевидении. Кто-то, с кем я учился сначала в университете, потом во ВГИКе. О жизни, которая в прошлом, в общем, грустное впечатление, но люди хорошие там были. И этих хороших благородных людей было намного больше, чем вижу я вокруг себя сегодня.

Я видел много верных людей, которые не боялись, несмотря на то что со мной или вокруг меня происходило, поддерживали меня. Я помню общество, которое было жестко поляризовано, была линия фронта четкая и определенная, и мы очень хорошо знали, кто с одной стороны окопов, кто с другой стороны окопов. И те, кто проигрывал, когда начиналась перестройка, — я имею в виду рядовых или, может быть, не совсем рядовых членов коммунистической партии, — они проигрывали открыто: они потом исчезли, эти люди, занимавшие какие-то посты, растворились. А оказалось — они по-прежнему остаются у власти, по-прежнему остаются в обществе и от общества никуда не уходили.

Но общество четко поляризовано было и четко было разделено, не на половины, конечно, — это были разные по пространству, по количеству люди. Мне нравилось это общество, оно нравилось мне больше, чем затаенное, готовое взорваться и во многом абсолютно униженное, разрушенное сегодняшнее общество, которое политически дисквалифицировано и социально дисквалифицировано. Результатом политики — осмысленной или инерционной, как иногда бывало в действиях компартии, — явилась поляризация, которую они создали какими-то определенными усилиями. Это было честно. Трудно в этом сознаваться. Поляризации сегодня нет. Сегодня есть некий анархический способ организации общества, которое может в любой момент взорваться, и никто не знает — и я не знаю, — кто из людей, которые вокруг, на какой стороне в этой борьбе окажется. А борьба предстоит, конечно. И идет, конечно.

Солодников: Кирилл, ты понимаешь то, о чем говорит Александр Николаевич? Характеристикой тоталитарного общества является прозрачность человека. Он прозрачен: он либо такой, либо такой. А в сегодняшнем современном мире любое общество — российское общество, европейское общество — тоталитарно.

Сокуров: Позвольте, но если так, то существуют ли не тоталитарные общества? Когда у нас происходили крушения, перемены, изменения уклада жизни, всякого рода политических институций — как-то было тревожно. Но я никогда не верил, что изменения, которые в Советском Союзе начались, а потом в России, — необратимы. Я уверен, что все еще может вернуться. Абсолютно все, что было, может вернуться — и тоталитарное истребление народа, и лагеря, и так далее. Все это может вернуться. И однажды сказал это Борис Николаевич Ельцин.

И сейчас, поездив по миру, посмотрев, что происходит — не только в нашем отечестве, — я не вижу государств демократических, и я не вижу не тоталитарных систем. Я их не вижу. Я не знаю ни одной страны, где не было бы признаков затаенного тоталитаризма — согбенного народа. Встречаясь в последнее время очень много с журналистами на Западе, я систематически встречаю: «О, Александр, об этом говорить нам не разрешают!», «Ой, об этом говорить нельзя!», «Ой, это у нас не напечатают». Этого не было лет пять-шесть назад, ну, может быть, восемь. Все сказанное могло быть напечатано.

Мне не известно ни одно государство в основе своей без тоталитарной тенденции или затаенной тоталитарной энергии, которая всегда внутри народа. В нашем народе она превалирует. У французов меньше чуть-чуть. У итальянцев тоже достаточно много. Об остальных даже не говорю — португальцы и так далее… Это очевидно все.

Серебренников: Я как бы и соглашаюсь, и нет, потому что вполне ясно, из-за чего это происходит, в чем причина. Мы — и Европа, и Россия, и вообще весь мир — уже какое-то время назад вступили в период милитаризации, войны. В России достаточно внятно формулируют, с чем война… Или, может быть, наоборот, не вполне внятно формулируют — говорят о каких-то «врагах народа» или о «пятой колонне» — это такая все игра…

На самом деле мы чувствуем, мы понимаем, что идет эскалация насилия, и это насилие определяется теми вызовами, теми проблемами, тем напряжением, которое существует сейчас в мировой политике. Мы это можем анализировать бесконечно. Я тут небольшой специалист. Я понимаю, что проблема терроризма и прочие, которыми сейчас больна вся цивилизация, не могут просто так исчезнуть, это не может оказаться неким недоразумением — и мы завтра про это забудем. Это очень сильно влияет на все государственные институции, это очень сильно влияет на мобилизацию именно силовых интенций, именно силовых импульсов.

В России это происходит достаточно давно, потому что теракты в России начали происходить гораздо раньше, чем в Европе. Вы вспомните, начиная с двухтысячных все пятнадцать лет у нас не было года без терактов, у нас не было года без жертв. Недавно кто-то посчитал прямое количество жертв этих страшных случаев — под три тысячи человек: только прямые жертвы, не говоря уже о раненых, покалеченных, тех, чья жизнь и судьба изменилась после этого страшного случая и никогда не станет прежней.

Поэтому, разумеется, тенденция общемировая. И я с вами не вполне соглашусь, что сегодня мы видим в России некую атомизацию, некую анархию. Мне кажется, как раз сегодня происходит иное, происходит объединение народа вокруг власти, потому что люди интуитивно чувствуют, что их может защитить хоть что-то в мире, где нет стен, потолка, где в любой момент может что-то случиться. Мы задержали встречу на десять минут, потому что нашли какой-то пакет в туалете, и мы не знали, что это за пакет. Вот эти простые вещи и страшные вещи — они заставляют нас к кому-то бросаться за помощью. И эта помощь — государство. А куда еще?

Солодников: К разуму.

Серебренников: Разум нас не спасет от бомбы. От бомбы, которая тикает в туалете в пакете, спасет силовик, спасет человек, который обучен. А человек, который обучен, он с погонами, он работает на государство, он часть государства. Поэтому мы — не мы с Александром Николаевичем и с тобой, а люди, — мы все вместе интуитивно стараемся быть ближе к источнику силы и власти. В России это — государство.

Солодников: Александр Николаевич, тождественны ли понятия «сила» и «власть», к которым тянется человек, и понятие «безопасность» сегодня, когда говорят, что уезжает из страны большое количество людей на протяжении последних пяти лет? Люди же едут не за силой и властью, а за безопасностью?

Серебренников: Что важнее — свобода или безопасность?

Солодников: Нет, не свобода и безопасность — ты говоришь о власти и о силе.

Серебренников: Я говорю о том, что власть, которая является силой, безусловно имеет определенную ответственность. И у власти, когда она ощущает свою силу, начинает возникать огромное количество искушений. Потому что эта сила и это влияние на общество должны касаться безопасности жизни, инфраструктуры. Но как только власть начинает запускать свои руки в мои штаны, или открывать шкафы в моей квартире, или хочет контролировать, о чем я думаю, или не дает мне возможность проявить то, что я хочу, — вот здесь начинается «аларм», SOS… Здесь начинается тоталитаризм.

Нужно ли сильное государство? Нужно. Нужны ли люди, которые могут защитить нас от страшных вещей, которыми сейчас полон мир? Нужны. Но эти люди не должны учить меня, что говорить, а что нет, что думать, а что нет, какие песни петь, а какие песни петь нельзя. Вот здесь, мне кажется, граница. Эти люди в какой-то момент начинают говорить: мы вам не даем петь ваши песни, потому что эти песни влияют на безопасность.

Сокуров: Мне кажется, что власть и сила — не одно и то же. Одно не вытекает из другого. Бывает власть, как мы знаем, слабая. Бывает власть сильная. Я предпочел бы, чтобы она была разумная. Я предпочел бы, чтобы в России перестали говорить о том, что нам нужна сильная рука и сильная власть, а люди стали бы говорить, наконец: нам нужна умная власть. У нас никогда этого не было, как мне кажется.

Вот вопрос гораздо значимей: почему в России не хватало энергетики, не хватало интеллекта, не хватало какой-то процедуры, которая приводила бы к власти разумных людей? Как японцы говорят: что надо просить у Бога? Ничего не просите, просите разума. Если мы начнем говорить, что власть — это разум, тогда власть будет правильно понимать, что происходит в мире в контексте взаимоотношений христианского и мусульманского мира, тогда власть правильно проанализирует процессы внутри мусульманского мира и поймет, что надо делать. И она признает, что грядет исламская мировая революция. Но этого анализа нет, открытого интеллектуального процесса, в который включилось бы значительное число людей, — нет. Ведь мы обучаем власть, и власть обучает нас через наши же собственные институты. Если мы не доверяем именно с этой точки зрения парламентариям нашим, политикам нашим, каким-то экономистам нашим — начинается тревога, начинаются разговоры: ну-ка давайте нам сильную власть, она заглушит и наши протесты, и этот процесс разрушения собственно власти. Власть сильная — одновременно синоним разрушения. Сильная власть разрушает, она не рождает гармоничного государства, справедливого и любимого государства, любимой страны. Сильная власть не позволяет стать стране любимой страной.

Я, конечно, в данном случае апеллирую к настроениям молодых людей, которые хотят любить Россию, которые хотят любить Петербург, которые хотят любить наше время. Но они не хотят видеть неразумное, разнузданное государство, они не хотят видеть проблемы с пенсионерами, они не хотят видеть деструкцию в развитии городов, они не хотят видеть разрушающуюся систему образования, отсутствие системы самообразования, просвещения. Они не формулируют это точно, окончательно, но интуитивно они так чувствуют. Поэтому для меня вопрос только так может быть поставлен, даже не вопрос, а тезис: власть должна быть разумной. Вот это мне кажется очень важным.

Солодников: Сьюзен Сонтаг сказала: «Коммунизм — это фашизм с человеческим лицом». Сегодня после книг, в частности, Светланы Алексиевич, после книг Виктора Астафьева понимаешь, что взгляд европейца на эту проблему — имеет место быть. Но одна ли правда в этом? Для тебя все-таки сегодня коммунизм и фашизм — одного поля ягоды или здесь вообще нет общего?

Серебренников: Я отвечу на этот вопрос, но расскажу сначала историю, иллюстрирующую пример разумного государства, потому что мне понравилась идея, к которой мы пришли в разговоре. Я в Штутгарте ставил оперу «Саломея». И предложил достаточно острое решение: давайте пророк Иоканаан будет мусульманин — мусульманский пророк, который на арабском языке рассказывает о том, что мир раз рушится. Певец пел, музыка Штрауса… А рядом артист, который читал текст Оскара Уайльда, переведенный на арабский язык. И дальше я узнаю следующее: кто-то из оркестра написал письмо в полицию, что на сцене готовится провокация, что и мы все не в безопасности, и зрители, потому что в любой момент могут прийти фундаменталисты или люди, у которых будут чувства оскорблены, — и они все взорвут, а мы боимся, сидим в яме и боимся. И это я узнаю после премьеры. Это важный момент.

Дальше происходит следующее. Приходит полиция, говорит: будьте добры, нам нужна видеозапись репетиции или прогона. Руководство театра говорит: конечно, пожалуйста, вот видеозапись. Они смотрят, вызывают нескольких экспертов. Эксперты садятся, слушают, смотрят и говорят: мы не видим признаков насмехательства над исламом, мы не видим самого момента провокации. И полиция говорит: значит, будет вариант «А». Руководство театра спрашивает: «Вариант „А“ — это что?» — «Вариант „А“ — это когда один переодетый полицейский будет присутствовать на каждом спектакле и смотреть по сторонам». Они говорят: «А что же значит вариант „Б“?» Они говорят: «Вариант „Б“ — это три переодетых полицейских». Окей.

И действительно, на каждом спектакле один переодетый полицейский присутствует в зале. Я об этом узнаю уже после премьеры и говорю: почему же вы мне не сказали? А руководство театра отвечает: наша работа — чтобы ты мог сделать такой спектакль, который хочешь, и это записано в нашей Конституции. Мы здесь все для того, чтобы художник имел право высказаться по полной программе, так, как он считает нужным. И государство в том числе это право гарантирует. Вот мы здесь для этого. Поэтому спокойно работай… Вариант «А».

Это к вопросу о разумности государства. Все живем на одной бомбе. Но у нас бы, наверное, при шли и сказали: все, закрыть, отменить, убрать — вы что, не знаете, где живете? Вы новости читаете? Все, не надо! В другом случае это было сделано невероятно деликатно, тонко, притом что Штутгарт — город, в котором на улицах количество беженцев и людей не немецкой, не арийской внешности зашкаливает, бросается в глаза. Это к вопросу о разумности государства.

Про коммунизм с человеческим лицом или с нечеловеческим лицом… Все, что я знаю о коммунизме, ужасно и отвратительно. Извращение главной идеи, которая была когда-то кем-то произнесена о том, что все люди братья… То, во что эта идея у нас мутировала, вызывает во мне омерзение, ужас и сочувствие тем людям, которые стали жертвами этой коммунистической идеи. Люди, которые были носителями этой идеи, — безумно интересны, как интересны любые маньяки, убийцы, фанатики…

Солодников: А кто эти люди, которые несли гвоздики к могиле Сталина, к Кремлевской стене?

Серебренников: Это случай социальной психиатрии. Люди несут цветы не потому, что они коммунисты. Они несут каким-то своим предкам, они несут людям, которые хорошо жили при Сталине. Моя семья не пострадала во все страшные сталинские годы, потому что все мои предки были чекистами. Они принесли в Западную Украину коммунизм. Их именами были названы улицы, у них руки были по локоть в крови… То есть мои предки все связаны с органами госбезопасности. Наша семья в полном шоколаде при всех этих режимах.

По каким-то причинам так случилось, что мы оторвались от всего этого. Мой дедушка, кинорежиссер, который окончил ГИК (еще был не ВГИК, а ГИК), ученик Довженко и Эйзенштейна, про Эйзенштейна говорил: «Это контра. Контра — не наш. А Довженко — наш». И когда в Молдавии началась перестройка, он говорил: «Раздайте коммунистам пистолеты, мы будем от этой контры отстреливаться». И мы бились с ним насмерть и не разговаривали годами, потому что он ненавидел Тарковского, просто онтологически. А я его любил… И здесь мы не могли договориться ни на чем. У меня с этой идеей эстетические разногласия.

Солодников: Точка. Александр Николаевич.

Сокуров: Как тяжело… Я так заслушался Кирилла… На Кавказе я часто сталкивался с людьми своего возраста и много старше. И возникали разговоры о таких моральных проблемах или о проблемах патриотизма, защиты от кого-то. И часто пожилые люди говорили: если мой сын, молодой человек, станет предателем, что-то совершит такое, я откажусь от него — вон из дома, я тебя больше не знаю. И я часто на пространстве северокавказском от людей, живших там, это слышал. Я, кажется, рассказывал: у меня был разговор с пожилой женщиной-чеченкой, удивительным, чудесным совершенно человеком. Мы в развалинах ночевали, и они там были, семья, только женщины, потому что мужчины-чеченцы, даже когда жили в развалинах, выбирали себе место потеплее. Мы ночами разговаривали, и эта женщина мне сказала: «Вы знаете, я на вас, русских, удивляюсь». — «На кого на нас, русских?» — «На ваших женщин русских». — «В чем же предмет вашего удивления?» — «А то, что во время войны (этот разговор происходил, когда уже затихло) мы видели много русских женщин, которые, замотавшись в платки, нищие совершенно, грязные, ползали по нашей земле, искали своих сыновей». — «И в чем же здесь скверна?» — спрашиваю я ее. А она говорит: «Вы знаете, чеченская женщина не поедет вот так искать своего сына. Если он выбрал уделом своим воевать, значит он воин, и он воюет, он должен прийти с победой или погибнуть там, где он воюет. А унижаться, тратить сердечные силы, разыскивать его, из ям вытаскивать, в которые мы их сажаем, или могилы искать, разрывать эти могилы, тело родное вывозить в Россию… Мы никогда не стали бы это делать…»

Конечно, в этом есть особенность. Мы-то… как бы это сказать точнее… мы склонны при анализе какого-то социально-исторического процесса делать вид, что этого не было, и делать вид, что это не часть нашей жизни. Ты совершил преступление против рода, против села, против государства, против веры — пошел вон! Больше ты порог моего дома не переступишь. Это говорится, как правило, мужчинам, молодым людям, которые ошибаются, оказавшись в сложной ситуации военной и так далее… Пошел вон! А если перед нами не мальчишка, не солдатик этот, попавший в плен не по своей вине, а отечество наше — это еще один случай.

Мне иногда приходится заниматься судьбами людей, которые или в заключении находятся, или которых могут посадить. Как правило, это несправедливая процедура, несправедливое заключение. И приходится разговаривать с женщинами, сыновья которых совершили тяжкие преступления — убили. Понимая всю тяжесть содеянного, ни одна из них не отказалась от своего преступного дитя.

Я это говорю не для того, чтобы противопоставить русских и кого-то, я совершенно не это имею в виду. Все же я с течением времени — это только личное ощущение — стал ценить вот это мужество не выбрасывать, не отказываться, не выпихивать из жизни, из времени то, что было. Потому что абсурдно это. Да, социализм на территории нашей страны был. Да, это оказалось расплатой за бездарность Дома Романовых, за бездарность Церкви нашей, которая срослась с властью, а потом поощряла власть, благословляла, например, походы на тот же Кавказ, когда священники благословляли тяжелейшие действия нашей армии, когда вырезались и уничтожались целые аулы со всем населением, мужским, женским — не важно. Грехи отпускались эти. И накопление необратимого, необратимой этой глупости, постепенно неизбежно привело к тому, что появилось триумфальное шествие советской власти. Миллионы людей хотели как можно скорей избавиться от кошмара, свидетелями которого они были. Как сказано у одного писателя: миллионы людей сидели по берегам Волги — голодные, бездомные, в абсолютно озверевших от бедности селах, а по Волге шли богатые баржи и пароходы, и везли они и питание, и хлеб куда-то в Европу. Мы с жизнью своей пренебрегли государством и на родом донельзя.

Затем, когда появилась хоть какая-то иллюзия на возможность изменить это положение, не нашлось той силы, которая смогла бы гуманитарно возглавить это политическое настроение. Настроения были политические: сменить, сменить, сменить немедленно, необратимо — сменить! Сменить эту страшную разницу в уровнях жизни, страшную разницу в возможностях, в праве жить — кому-то можно там жить, кому-то нельзя там жить и так далее. Имущественный этот уклад, конституционные нормы всякие-всякие, неумение работать с молодежью, которым так же отличалось, как и нынешнее, правительство Николая Второго…

Читать далее:

https://meduza.io/feature/2017/10/15/nasha-sudba-eto-nashe-schastie-eto-ne-gore