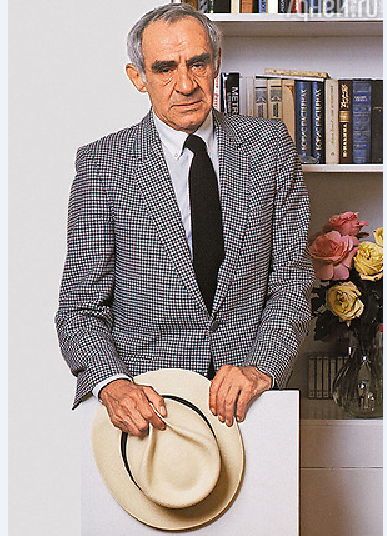

Известный актер театра и кино, народный артист Зиновий Гердт глазами его подруги, Галины Шерговой.

На протяжении полувека нашей дружбы я наблюдала разные, отнюдь не всегда иконописные образы Зиновия Гердта. И это нормально, ведь речь идет о живом человеке.

…Мы не виделись несколько месяцев. Когда наконец встретились, Зиновий Ефимович Гердт, а для меня просто Зямка, был не один, а с дамой.

— Знакомься — моя жена Таня, — представил он свою спутницу.

Удивленно оглядела ее с ног до головы: в отличие от прежних Зяминых избранниц нынешняя не была ни молоденькой, ни смазливенькой, а в глазах просвечивал интеллект. Едва Таня куда-то отошла, спросила у Гердта:

— Ну и какой срок отпущен сей милой даме?

— Навечно.

— Ну-ну, — протянула я довольно скептически.

Среди нас, Зяминых друзей, его любвеобильность давно стала поводом для шуток. В те годы мы любили говорить стихами, и я, не выдержав, процитировала поэта Николая Асеева:

— «Из бесчисленных — единственная жена»?

Гердт убежденно кивнул. Таня действительно оказалась той самой единственной. Если предыдущие Зямкины женитьбы были не более чем романами под одной крышей, то союз с Таней привел наконец к общему дому и одной на двоих судьбе. За тридцать шесть лет брака Таня стала для Гердта незаменимой: была рядом неотлучно, в курсе всех его дел, не позволяла чувствовать себя старым и больным. Она была больше, чем просто жена: Зяма зависел от Тани не только психологически, но и морально — по молодости он не всегда придерживался твердых нравственных принципов и начал следовать им, только попав под Танино влияние. Считать так мне позволяет полувековой стаж нашей дружбы: я помню Зямку задолго до его встречи с Таней…

Дата нашего знакомства настолько значительна, что ее уже семьдесят лет отмечает все прогрессивное человечество. Мы с Зямой встретились Девятого мая 1945 года. Для людей моего поколения это самый главный праздник. Я в жизни много чем занималась: поэзией, публицистикой, сняла около двухсот документальных фильмов, руководила крупными телевизионными проектами. Но если спросят, чем горжусь, отвечу без ложной скромности: тем, что стала автором слов, которые более сорока лет предшествовали традиционной для Дня Победы Минуте молчания: «…Светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена павших… Вспомним… Три года, десять месяцев и еще восемнадцать дней… Двадцать шесть миллионов четыреста пятьдесят две тысячи жизней унесла Великая Отечественная война… Вспомним!..»

К весне 1945-го я успела побывать на фронте, получить тяжелое ранение, полгода промыкаться по госпиталям, вернуться на второй курс поэтического отделения Литературного института. Помню, как девятого мая, ошалев от долгожданной радости, весь день бродила по городу. Одета была уже в гражданское, но прохожие видели на платье нашивку за тяжелое ранение и старались кто обнять, кто расцеловать. Огромный город чувствовал себя одной большой семьей.

К вечеру, когда все разбрелись праздновать по квартирам, я оказалась в доме подруги Наташи Айзенштейн — единственной из нашей компании, кто «барствовал» в двух комнатах коммунальной квартиры. Здесь собрались вернувшиеся с фронта молодые артисты, прозаики, поэты, мои сокурсники по Литинституту.

Это скромное учебное заведение не было эвакуировано и стало средоточием литературной жизни тех лет. Не устаю сожалеть, что имена фронтовых поэтов — от Сергея Наровчатова до Михаила Луконина — оказались вытеснены в читательском сознании следующим поэтическим поколением «шестидесятников», а ведь именно они первыми рассказали о войне настоящую, не парадную, «окопную» правду.

Из закромов вытащили припасенную загодя водку. По карточкам выдавали одну пол-литру в три месяца. Но ожидание победы было разлито в воздухе, и все последние месяцы мы, хотя и недоедавшие, выменивали водку на хлеб, чтобы подготовиться к празднику. В войну, не знаю почему, даже на семейных торжествах пили из граненых стаканов и кружек, а тут хозяйка выставила на стол красивые, еще бабушкины фужеры, и началось пиршество. Двери не закрывались: приходили друзья, приводили своих приятелей, а то и вовсе случайных людей, подцепленных на улице. В День Победы знакомства завязывались необычайно легко, и большинство из них переходило впоследствии в крепкую дружбу.

В какой-то момент в комнату вошел на костылях маленький, щупленький, я бы даже сказала жалкий человечек. Он передвигался подпрыгивая: одна нога была подвязана в колене. Зяма — а это был именно он — радостно провозгласил: «Все, ребята, больше они с нами ничего не сделают!» Это относилось не только к побежденным немцам, но и ко всему, что противостояло нашей молодости, творческим порывам и готовому вот-вот наступить прекрасному будущему. Мы и вправду жили в предвкушении свершений и чувствовали себя непобедимыми.

Уже через полчаса Зяма стал всеобщим лучшим другом: мы все узнали о нем, он — о нас. Оказалось, до войны Гердт входил в состав легендарной Арбузовской студии вместе с нашими общими приятелями Сашей Гинзбургом и Максом Селескериди. Первый впоследствии взял фамилию Галич и стал известным драматургом, поэтом, бардом. Второй после войны работал в Театре имени Вахтангова под именем Максим Греков. Талантливый актер, многим он запомнился по ролям Зяблика в фильме-спектакле Театра Вахтангова «Город на заре» и безногого чистильщика обуви в картине Михаила Калика «Человек идет за солнцем». Но Селескериди рано умер: когда ему было чуть за сорок, он на гастролях искупался в пруду, как выяснилось впоследствии, загрязненном радиацией, и сгорел за несколько месяцев.

О спектакле Арбузовской студии «Город на заре», поставленном в 1940 году, говорила вся довоенная Москва. Именно тогда Залман Храпинович взял для благозвучия артистический псевдоним Зиновий Гердт. О его раннем прошлом знаю немного. Конечно, Зяма упоминал родной город Себеж, из которого перебрался в Москву. Но Гердт был человеком сюжета: люди появлялись в его рассказах как герои уже сочиненных и, как правило, смешных историй. Так, однажды он повез меня по своим мемориальным местам только для того, чтобы представить в необходимой декорации удачно придуманную хохму.

Притащил к черту на кулички, подвел к жуткой, кособокой, готовой вот-вот разрушиться хибаре: «Когда-нибудь тут будет висеть мемориальная доска «Здесь жил и от этого умер Зиновий Гердт». Человек необыкновенного остроумия, он умел обряжать даже неприглядную реальность в искрометную шутку. Делал это с легкостью.

Никого из Храпиновичей я не видела. Недавно питерские телевизионщики расспрашивали меня о прожитой жизни, среди прочего и о Зяме. Они поделились, какое замечательное интервью дал Орест Фокин — сын Кати, приемной дочери Гердта. Рассказал, например, будто во время войны Зяма участвовал в допросе пленного фашиста. Потом ему приказали вывести его за околицу и расстрелять, но Гердт не смог этого сделать и отпустил немца на все четыре стороны. Нисколько не сомневаюсь в искренности Орика, но мне эта история кажется сомнительной. Не тем персонажем был мой друг, чтобы ему доверили вести важный допрос: слишком легкомысленный, увлекающийся. К тому же никогда не слышала, что он знал немецкий или еще какой иностранный язык. А может, просто не рассказывал, не делился? Жизнь другого человека остается загадкой даже после полувека дружбы.

Читать дальше

http://www.liveinternet.ru/users/3166127/post363261347/

http://7days.ru/

04.07.2015

04.07.2015  1

1