Если бы мне пообещали, что я всю жизнь буду жить только в России и общаться только с русскими, я бы, наверное, повесилась.И дело не в том, что русские мне не нравятся или неинтересны – напротив. Ничего интереснее, парадоксальнее и противоречивее, чем русские люди, я не знаю. Россия – это большой сумасшедший дом, где на двери висит большой амбарный замок, зато стены нету; где потолки низкие, зато вместо пола – бездна под ногами; где врачи утратили разум, а пациенты по-своему очень хорошо соображают, что к чему, но притворяются ненормальными, и не потому, что хотят угодить врачам, а просто потому, что так интереснее, удобнее и волшебнее; где кошмары и ночные фантазии материализуются до полной осязаемости, а простые, подручные, необходимые предметы при ближайшем рассмотрении оказываются иллюзорными и бесплотными: протянешь руку – туман!

Бродить по этому дому, рассчитывая свой маршрут и надеясь выйти к запланированному

месту, невозможно: логики в русской вселенной нет, двери открываются не ключом, а заклинанием, лестницы нарисованы, схемы лабиринтов меняются без предупреждения. Лучшим путеводителем по России был бы «бедекер»,

проиллюстрированный Морисом Эшером, с указаниями направлений, составленным Кафкой, Беккетом и Ионеско.

Когда русские врут, воруют и обманывают (тут мы лидеры, и первенства никому не уступим, и не потому, что врем и воруем больше других народов, а потому, что делаем это даже без пользы для самих себя, а порой и во вред, ради чистого искусства) – то это не потому, что мы грешны, а потому, что дихотомия между добром и злом, правдой и ложью, светом и тьмой, правым и левым для нас объективно не существует. Единственный абсолют – релятивизм, единственная константа – хаос.

Каждый сам устанавливает правила игры, меняя их на ходу по собственной прихоти, а так как этим занимаются решительно все, то в результате совместных усилий образуется даже некоторая гармония, и сквозь клубящийся туман проступают причудливые формулы и модули хаоса, броуновского движения капризных частиц. И не надо спрашивать, каковы эти формулы: они

широко известны и возвещены давным-давно, так что желающие могут с ними ознакомиться, – вся русская литература, весь фольклор и вся история к вашим услугам. Но боже упаси подходить к ним, вооружившись ясным светом логики и разума: это все равно, что есть желе вязальной спицей.

Расслабьтесь, распуститесь, впадите в дневные грезы, в мечтательное состояние; выбросьте часы, очки, шнурки ботинок, ремень и подтяжки; повернитесь спиной к изучаемому предмету и встаньте на голову. Зажмурьтесь. Слышите звон в голове?… Вы уже на пути в Русский Мир. Скоро вы начнете понимать, а вернее, прозревать, проницать, чувствовать. Очень быстро вы потеряете

ориентировку в пространстве: вам станет все равно, куда идти, ибо, во-первых, пункта назначения не существует, а во-вторых, раз его не существует, то можно отправиться в любом направлении: результат ведь будет тот же. Недаром же в одной русской сказке герой заводит дружбу с неким невидимым существом, выполняющим пожелания героя, стоит лишь только попросить: «Поди туда, не знаю куда; принеси то, не знаю что». Невидимый помогает, все получается, но слушатели сказки так и не узнают, куда надо было идти и что принести. Не все ли равно?

И вы поймете, почему русское суеверие запрещает задавать вопрос: «Куда идешь?», на вас могут рассердиться, раздраженно ответить: «На кудыкину гору!», на вас могут пожаловаться: «Он меня закудыкивает!», в русском представлении курица бормочет: «Ку-уда? Ку-да?» и это называется «кудахтать», а в лесу, по народным поверьям, живет ДИКИЙ КУР (петух), который, кудахча, «отводит глаза» путнику, так что тот теряет уже последние проблески понимания, теряет голову и приходит в себя лишь в глухом и чужом месте, откуда нет пути домой.

Кроме того, вы потеряете ориентировку во времени, так как над Россией зависло время мифологическое, застывшее, такое, в котором все события совершаются одновременно, а потому их последовательность устанавливается произвольно – по вашему капризу. Недавно кто-то остроумно заметил, что Россия – страна с непредсказуемым прошлым. Это очень верно, и это очень удобно: каждый придумывает собственное прошлое, собственную историю этого сумасшедшего дома, и один рассказ ничуть не лучше и не правильнее другого, прошлых столько, сколько вы хотите. Это ли не высшая свобода, это ли не высшее равенство?… И это ли не лучшая почва для возникновения литературы?…

И поскольку двигаться некуда и незачем, а время не имеет протяженности и направленности, то претензии к России (дескать, завоевала полмира, покорила и угнетала бесчисленные народы, повинна в экономической стагнации, развалила культуры подвластных племен да и свою собственную) с русской точки зрения беспочвенны, ибо относительны. Какие могут быть претензии, вам же Эйнштейн все объяснил! Это с вашей точки зрения, с точки зрения стороннего наблюдателя, Россия расползлась от океана до океана, ибо вы со своей прямолинейной западной логикой верите в стороны света, в розу ветров, в атмосферное давление, в мили и километры. А с русской точки зрения мы находимся ТУТ. Отойдем на тысячу миль – и опять будем ТУТ. Мы не верим в арифметику. Где мы – там и ТУТ. Так не все ли равно, где?… Бессмысленно говорить и о стагнации, ибо мы живем СЕЙЧАС, а стагнация – это процесс, а процессов мы не понимаем.

Бессмысленно говорить и о разрушениях, например, об уничтожении какого-нибудь красивого храма. ВЧЕРА он был, – СЕГОДНЯ нет. Но ведь можно и наоборот: СЕГОДНЯ нет, но был ВЧЕРА. А ПОЗАВЧЕРА опять не был. Стало быть, ПОЗАВЧЕРА ничем не отличается от СЕГОДНЯ, а ВЧЕРА – это капризный всплеск волны, булькнула и нет. Может быть, опять булькнет. «Может быть» («авось») – любимое русское слово, ни да, ни нет, ни направо, ни налево, ни вперед, ни назад. Во всем мире два раза в год переводят часы, меняя летнее время на зимнее.

Экономится электричество, да и как-то приятнее и естественнее спать в темноте, а гулять под лучами солнца. В России тоже балуются со стрелками часов, но не из соображений экономии или комфорта, а… просто так. Однажды, еще при Сталине, ЗАБЫЛИ перевести стрелки на час в нужный момент, а когда вспомнили, то побоялись сказать Сталину. Он не заметил, так и жили – до этого года. Хотя Сталин умер 40 лет назад и бояться было уже некого. 250 миллионов населения, из них 150 миллионов русских – и всем все равно. Зато слова, названия, обозначения, термины, имена для русских страшно важны. Скажем, несколько лет назад, при Брежневе, метеорологи предложили обозначать давление атмосферы не в миллиметрах ртутного столба, а в гектопаскалях – так, дескать, удобнее, нагляднее, метричнее.

Что тут началось! Всенародному возмущению не было предела. Истерические старики, ссылаясь на свои военные и партийные заслуги, задавали тон. От слова «гектопаскаль», писали они в газеты и в правительственные органы, у них поднимается кровяное давление, темнеет в глазах и замирает сердцебиение. При старой системе измерения они чувствовали себя лучше: посмотрят на цифры и уже знают, какова погода, откуда подует ветер, есть ли пятна на солнце и надо ли принимать лекарство; при новой наступает испуг, головокружение, возможен летальный исход. Вернуть миллиметры! – Вернули. Это был единственный случай на моей памяти, когда граждане приняли что-то близко к сердцу, а правительство выслушало их и отреагировало.

Историческая наука точно не знает, откуда взялись славяне, а тем более русские. Где они были и что делали до шестого века? Почему в Европе, исхоженной вдоль и поперек торговцами, воинами, любопытствующими путешественниками, никто не встретил славян? Словно бы они, околдованные диким куром, плутали в глухой чаще, пока остальные народы возводили каменные и мраморные дворцы, плыли на кораблях,

замуровывали своих мертвецов в тайниках пирамид, вычисляли ход звезд и луны, вышивали цветы и птиц на тонких покрывалах, вычисляли земную окружность, изобретали порох, бумагу, стекло, деньги, бани, вино, алфавиты!

Тысячи лет прошли с тех пор, как Гильгамеш выплакал все слезы оттого, что змея съела цветок бессмертия, с тех пор, как Одиссей, пыльный и загорелый, вернулся в свой дом, с тех пор, как безымянный египтянин пообещал, что

слово поэта будет долговечнее пирамид, с тех пор, как Бог отвел руку Авраама, занесенную над ребенком; великие царства вознеслись и рухнули, Спаситель пришел, умер, воскрес, пообещал вернуться и сильно подзадержался; сожгли Александрийскую библиотеку, и песок заметал былые сады и площади старого мира; в это время дикий кур сжалился и отпустил славян.

Пошатываясь, вышли они из тьмы на свет, словно оглушенные лесным приключением. Как у того, кто все проспал и проснулся лишь к вечеру, все валилось у них из рук, в голове мелькали смутные обрывки сновидений. Зевали, никуда не спешили, медленно трезвели, озирались. Обед истории был съеден, посуда побита, в объедках торчали окурки. О чем-то перешептывались, но так невнятно, что теперь и не расслышать. Потом – вдруг – киевляне призвали варягов на царство. Призвали или же те пришли сами – неизвестно, да и неважно. Варяжские владения стали называться Русь, началась русская история, и что в ней от славян, что от викингов – различить стало трудно.

Не странно ли: викинги сами по себе, воинственные и энергичные, завоевывали Европу, быстро передвигались, грабили, резали и однажды даже открыли Америку; славяне сами по себе тоже что-то там вышивали, варили, пели, разводили пчел, доили коров и сеяли хлеб; воссоединившись же, превратившись в русских, этот новый народ впал в странную летаргию и задумчивость, в поэтическую мечтательность. Герой русской сказки, крестьянин Емеля – славянин, – лежит на печи, ничего не делает, а всю работу за него выполняет волшебная щука. Герой русского эпоса, рИлья Муромец, витязь («викинг») тоже лежит на печи тридцать лет и три года, скованный странным параличом, непонятной слабостью, пока проходящие мимо странники не наделяют его силой. Да и другие крестьянские герои, – скажем, Иван-дурак, – тоже не слезают с печи, да и другие витязи бродят по русскому миру кругами, размышляя, с кем бы померяться силой.

Почему они все время лежат? Так ли уж холодно? Но разве на родине викингов, в Скандинавии, не холоднее? Почему они разъезжают на конях, беседуя с ними и выслушивая конские советы: неужели сами не знают, что делать, куда ехать? И почему русские песни такие долгие, протяжные, со слезой и тоской?

Спросите русских, и они с непонятной гордостью самоуничижения ответят, что всему виной татаро-монголы. Не верю. Недавно отметили 600-летие освобождения от татарского ига. За это время можно было и позабыть былое угнетение и унижение. Но, конечно, если времени нет, не существует, тогда – да: за воротами твоего дома вечно бьет копытом монгольская конница и небо

потемнело от стрел; вечно горит Москва, подожженная к приходу Наполеона, в ушах звенит от набата Новгородского колокола, а под Полтавой разбили лагерь шведы.

Русские сами не понимают, что с ними происходит, почему, «что делать», «кто виноват» и «когда придет настоящий день», – так называемые «проклятые» вопросы. Русские писатели без конца занимаются этими вопросами, причем великая литература вопросы задает, а обычная, мелкая – отвечает, и всегда невпопад.

Русские почему-то полагают, что они – богоносный народ, что Бог возлюбил их и отметил, а свою постоянную несчастность одни объясняют ниспосланным испытанием, избранностью, Голгофскими муками и страшно гордятся, что удостоены своей доли страданий, другие же ропщут и вопрошают Бога, чем они его прогневили и в чем согрешили. Но и русский Бог тоже печальный,

раздраженный, бессильный, безответный, словно и у него тоже тяжело на сердце, словно он и не воскресал, словно Голгофа – завтра, с утра, и послезавтра, и каждый день, – ведь он тоже пребывает в вечности, где время не движется никуда.

А грех на русских по крайней мере один: русские не любят ближнего своего. И это взаимное неудовольствие,

недружелюбие, разобщенность и, часто, откровенное злорадство есть, конечно, один из тягчайших грехов. Что тому причиной: оттого ли не любят ближнего, что несчастны, или несчастны оттого, что не любят, – не знаю. Русским как будто все время грустно, тянет куда-то

вдаль, в чужие края, а сдвинуться не могут. «Скучно», «Тоска», «Чем бы заняться?» – постоянный мотив жизни и литературы. Почему чеховские три сестры повторяют: «В Москву, в Москву!», а сами не едут? Что им мешает? А кто мешает Обломову встать, спустить ноги с дивана, написать письмо, выйти из дома, что-нибудь сделать?

А когда, время от времени, в русских что-то просыпается, то ли варяжская, то ли татарская, то ли какая иная степная кровь, движение, порыв, то они агрессивно, бессмысленно бросаются отнимать, завоевывать, покорять, разорять, грабить, – чтобы после, когда порыв пройдет и затихнет, растерянно озираться на завоеванной, испорченной территории и спрашивать себя: ну и что дальше? И зачем? И куда теперь? – и презирать те народы, что покорились, и презирать дальние страны за то, что те из блаженного сна превратились в грубую, загаженную реальность. И не потому ли русские любят дальние походы – военные или же просто туристические, что дорога, ее протяженность, ее нескончаемость дает душе убаюкивающее, ложное ощущение дела, которое будто бы делается, придает ложную осмысленность цели, которую якобы надо достичь, а смена пейзажей, цветных картинок даже возбуждает иллюзию, будто время течет.

Порой русский человек напоминает мне пьяного, спящего в кинотеатре: в отравленные уши сквозь глухой и мерный звук биения собственной крови просачиваются звуки иной, совершающейся вовне жизни: кричат, целуются, стреляют, вот какая-то погоня, а вот шум моря или скрип двери, а вот строят города, спорят, вот музыка…

Тени теней проходят, колеблясь, под набрякшими, тяжелыми веками, черные по красному; это кони, а кажется, что пожар, это деревья, а мерещится, будто войско; дико вскрикнув, вскакивает и озирается пьяница, буйство, страх и смутные желания проносятся, нерасчлененные, в его мозгу; он с размаху ударяет соседа, крушит стулья, прет куда-то по проходу, плохо понимая, где он и что происходит, и сваливается, тяжелой кучей, где попало, как попало, придавив не успевших увернуться, и вновь засыпает, страшный, непонятный, со свистом дышащий, бессмысленный, не злой, но смертельный.

Среди этого инертного, потерянного народа есть и немало живых, веселых, любопытствующих и бескорыстно влюбчивых людей, часто тоже бессмысленно глупых, но иногда необычайно сообразительных, ловких, доброжелательно деятельных. Их главная страсть – тоже дальние края, чужие города, экзотические языки и чужеземные привычки. Эти люди – русское спасение и

оправдание.

Не зная устали, они ездят, говорят, кидаются вдаль, перенимают манеры, культуры, книги, привычки и приемы. Они читают, внемлют, восхищаются, обожают, они готовы все отдать, сами того не заметив, и уйти богаче, чем были, они, как дети, кидаются в любую новую игру, ловко обучаясь и быстро приметив, как улучшить и приспособить ее, чтобы было еще веселее; они

строят, пишут, сочиняют, торгуют, смеются, лечат. Это – легкие русские, в отличие от русских тяжелых. Это они влюблялись безответно, то в немцев и голландцев при Петре, то во французов при Екатерине Великой – и на полтораста лет, то в англичан, скандинавов, итальянцев, испанцев, американцев, евреев, индусов, эскимосов, эфиопов, греков.

Влюблялись, перенимали что могли, выучивали чужие культуры и языки, перетаскивали к себе иноземные слова, дома и литературу – и те каким-то образом становились отчетливо русскими; обернувшись в прошлое, обернувшись на тяжелых своих собратьев, они словно бы восприняли их как иностранцев и сразу бросились их любить, изучать, пытаться помочь, научить и переучить, вылечить и развеселить, без большого, впрочем, успеха.

«Тяжелые русские», увы, сделали свое дело, создали образ русского медведя, отпугнули всех кого могли, и теперь все бегут от них во все стороны. «Легкие русские», не понимая, за что, почему, растерянно окликают убегающих: куда же вы? постойте, мы вас любим! «Империалисты проклятые!» – огрызаются народы на бегу. И любви не хотят. Недаром была у нас популярна

шутка: «Кто такой: без штанов, вооружен до зубов и всех любит?» – Ответ: «Русский». В этой шутке все правильно подмечено, и все очень печально.

Для меня русский национализм, национал-патриотизм ужасен, и не только по той очевидной причине, что он смертельно и безошибочно пахнет фашизмом, но главным образом потому, что его идея и цель – замкнуть русский мир на самого себя, заткнуть все щели, дыры и поры, все форточки, из которых сквозит веселым ветром чужих культур, и оставить русских наедине друг с другом. Это не тот национализм, когда собрата по языку или крови предпочитают чужаку, а тот, когда хотят покрепче запереть двери и избивать соседей и родню, объявляя их чужаками. В «чисто русской» среде можно задохнуться, сойти с ума от клаустрофобии, бессмысленно, впустую растратить все порывы и дарования, доставшиеся тебе от природы. В среде смешанной, открытой, постоянно обновляющейся, можно и жить, и осмысленно двигаться, и думать, и работать, оставаясь – естественно – русским, но не погружаясь в дурманящую спячку.

Трагичность положения русских людей, которые думают и чувствуют похожим образом, – а нас довольно много, – в том, что от наших мнений и эмоций почти ничего не зависит: мы вольны думать все, что нам заблагорассудится, но жизнь разламывает наше общество, нашу страну, нашу историю и наше будущее совсем не по тем линиям, как нам бы хотелось. Естественное чувство

любви к родине нынче узурпировано и испачкано зоологическими шовинистами; столь же естественные чувства симпатии и интереса к нерусским нациям осуждаются этими самыми нациями как «империалистические поползновения». Термин «русские» применяется в соответствии с двойным и тройным стандартом: не только нет общего согласия в том, каково наполнение этого

термина, но и само пользование им все чаще воспринимается с подозрением и осуждением.

Затруднена самоидентификация: язык, этнос, территория и история, – все оспорено и подвергнуто сомнению. Короче, сейчас такое время, когда попытка самоопределиться в этом хаосе делается каждым индивидуально, причем каков бы ни был результат этого самоопределения для каждого отдельного человека, он непременно будет подвергнут уничижительному осмеянию, осуждению или попросту будет отвергнут как незаконный не только твоим противником, но, может быть, и другом.

Когда очень уважаемый мною человек спросил меня, как я определяю свое место в этом сумасшедшем русском доме, я ответила ему, что считаю себя патриотом без национализма и – одновременно – космополитом без империализма. «Вот потому-то, – заметил он, – все вы, русские, одновременно и шовинисты, и империалисты…»

Печально. Он не понимает меня, я – его. А поймет ли меня кто-нибудь, если я скажу, что если бы мне пообещали, что я никогда не вернусь в Россию и не встречусь ни с одним русским, то я бы, наверное, повесилась?

Ноябрь 1993

http://www.1tv.ru/prj/pozner/vypusk/12648

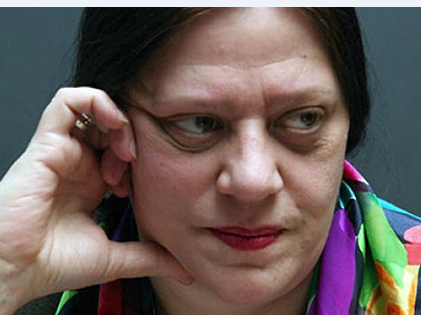

Т.Толстая в программе"Познер"